Владимир Секерин - Теория относительности — мистификация ХХ века

- Название:Теория относительности — мистификация ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арт-Авеню

- Год:2007

- Город:Новосибирск

- ISBN:5-91220-011-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Секерин - Теория относительности — мистификация ХХ века краткое содержание

В книге приведены описания астрономических наблюдений и лабораторных экспериментов, подтверждающих соответствие скорости света классическому закону сложения скоростей и, следовательно, ложность постулата постоянства скорости света c = const, который является основой теории относительности (ТО). Таким образом доказана несостоятельность ТО как физической теории, показаны история и истоки её изобретения, раскрыта идеалистическая философская сущность и пагубность теории при её изучении и применении в практических приложениях.

Содержание доступно и очень полезно старшеклассникам, обязательно учителям физики (снимает комплекс неполноценности от непонимания эйнштейновской теории), оно необходимо специалистам физикам, чтобы задуматься и посмотреть на свои представления о природе света, световых «волнах», квантах.

Теория относительности — мистификация ХХ века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Может ли такое представление получить теоретическое и эмпирическое доказательство? С последовательно проводимой идеей объективности движения этот постулат не совмещается. Методологическая же оценка данного постулата ведет только к одному выводу: постулат c = сonst имеет характер конвенции, своеобразной теоретической (правильнее сказать, математической) условности.

А. Пуанкаре предложил при определении времени пользоваться соглашением о постоянстве скорости света относительно наблюдателей, производящих временные измерения. Косвенно то же самое предлагает и А. Эйнштейн в своей статье 1905 года [2]. Казалось бы, этим решается вопрос о физическом смысле кинематики СТО, которая также принимает условный характер, в связи, с чем разные темпы старения близнецов также должны рассматриваться как теоретическая выдумка. Становится достаточно ясным вопрос о конвенциональном характере второго постулата СТО c = сonst , который не наделен физическим смыслом. Скорость света, как скорость любого объекта реального мира, может быть определена математически только относительно системы отсчета, а физически — относительно тела отсчета. Определением «скорость света как таковая безотносительно к чему-либо — c = const» в науку вводится новое понятие, не имеющее к реальному миру никакого отношения. Используя это понятие и проводя с ним стандартные математические операциии, как с настоящей скоростью, А. Эйнштейн делает теорию относительности математической абстракцией, противоречащей действительности, философской идеей идеалистического направления. А сам автор, по его собственным словам, «…является скорее философом, чем физиком, и он должен непременно рассматриваться и оцениваться как философ даже если ему пришлось работать прежде всего как «косвенному философу», это необходимо уже в силу фактического философского содержания его научного творчества» [18, с. 15].

Именно в силу своего философского содержания теория относительности получила широкое распространение. Чтобы полнее представить, как философская идея стала физической теорией, следует обратиться к истории становления этой идеи.

8. Эфирная теории света

Основанная на наблюдениях и опытах теория о природе света впервые была выдвинута И.Ньютоном в конце XVII века, в ней свет рассматривался как поток частиц, корпускул, испускаемых источником света и распространяющихся прямолинейно в однородной среде. Отражение от зеркала сравнивалось с отскакиванием упругого шарика от стенки, преломление объяснялось притяжением корпускулы при переходе из одной среды в другую. Определение Рёмером величины скорости света, несомненно, повлияло на Ньютона при создании им корпускулярной теории света, из которой следует, что скорость света подчиняется принципу относительности Галилея.

Одновременно с теорией Ньютона существовала волновая теория, изложенная X.Гюйгенсом в работе «Трактат о свете», где свет определялся как упругий импульс, распространяющийся в особой среде — эфире, заполняющем пространство, то есть волновая теория рассматривала свет как волны эфира и уподобляла его волнам в воздухе.

В XIX столетии развитию представлений эфирной природы света способствовали работы А. Френеля. Изучение электрических и магнитных явлений М. Фарадеем, построение Д. Максвеллом теории, в которой было показано, что свет имеет электромагнитную природу. И, наконец, экспериментальное изучение Г. Герцем считавшегося волнами электромагнитного излучения, привели к тому, что гипотеза механического эфира была заменена гипотезой электромагнитного эфира — всепроникающей среды, способной передавать электромагнитные сигналы, являющейся носителем электрического и магнитного полей и электромагнитных колебаний. Электромагнитное поле, предполагалось, — это форма движения эфира. Существование всепроникающего эфира делало инерциальные системы при изучении электромагнитных явлений не изолированными от него, поэтому принцип относительности Галилея становился в этих случаях неприменимым. В рамках теории электромагнитного эфира ньютоновское абсолютное пространство было отождествлено с Мировым эфиром, в связи с чем была предпринята попытка обнаружить «эфирный ветер», то есть обнаружить движение относительно эфира, это и было бы абсолютным движением.

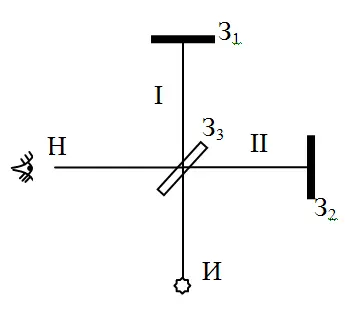

Для определения абсолютного движения Майкельсоном был поставлен опыт по следующей схеме (рис. 22). Свет от источника И на полупрозрачном зеркале З 3разделяется на два луча 1 и II, которые попадают на зеркала З 1и З 2и отражаются от них. Луч 1, прошедший путь З 3З 1З 3, и луч II, прошедший путь З 3З 2З 3, встречаясь, дают интерференционную картину, видимую наблюдателем Н. Пусть интерферометр движется относительно эфира со скоростью v вдоль плеча Н — З 2и в приборе наблюдается интерференция. При повороте интерферометра на 90 0относительно первоначального движения в эфире путь, проходимый лучами 1 и II, при наличии «эфирного ветра» будет иной, чем в первом случае, и интерференционная картина изменится.

Рис. 22

Опыт А. Майкельсона показал, что интерференционная картина своего вида не меняет, то есть, эфирного ветра нет, принцип относительности Галилея оказался справедливым для электромагнитных явлений, следовательно, эфир как таковой отсутствует. В последующем эксперимент А. Майкельсона повторялся неоднократно в различных вариантах и во всех случаях с тем же результатом.

Кроме опыта Майкельсона эфирная теория встретила и другие затруднения. Поляризация света приводит к необходимости считать световые волны поперечными, а поперечные, или сдвиговые, волны существуют только в твердых телах. Распространение света на большие расстояния указывает на малое затухание этих волн, что возможно только в абсолютно твердых и упругих телах. С другой стороны, эфир должен быть проницаем и проникаем, так как тела, двигающиеся в нем, не испытывают сопротивления своему движению, он должен свободно проникать в твердые прозрачные тела через которые проходит свет. Таким образом, эфир должен обладать взаимоисключающими свойствами.

Волноподобное взаимодействие света со светом — интерференция и света с препятствием — дифракция, не могут служить подтверждением наличия светонесущей среды, так как из волноподобного взаимодействия не следует однозначно наличие волн. Например, двигаясь с некоторой скоростью относительно гофрированной поверхности (стиральная доска) и ощупывая ее, получаем волноподобное взаимодействие, такое же, как взаимодействие волн на воде с плавающей пробкой, пробным телом. При одинаковом математическом описании во втором случае имеем взаимодействие волны и пробного тела, а в первом — никаких волн нет.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/1056750/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr.webp)