Владимир Секерин - Теория относительности — мистификация ХХ века

- Название:Теория относительности — мистификация ХХ века

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Арт-Авеню

- Год:2007

- Город:Новосибирск

- ISBN:5-91220-011-X

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Секерин - Теория относительности — мистификация ХХ века краткое содержание

В книге приведены описания астрономических наблюдений и лабораторных экспериментов, подтверждающих соответствие скорости света классическому закону сложения скоростей и, следовательно, ложность постулата постоянства скорости света c = const, который является основой теории относительности (ТО). Таким образом доказана несостоятельность ТО как физической теории, показаны история и истоки её изобретения, раскрыта идеалистическая философская сущность и пагубность теории при её изучении и применении в практических приложениях.

Содержание доступно и очень полезно старшеклассникам, обязательно учителям физики (снимает комплекс неполноценности от непонимания эйнштейновской теории), оно необходимо специалистам физикам, чтобы задуматься и посмотреть на свои представления о природе света, световых «волнах», квантах.

Теория относительности — мистификация ХХ века - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для света же сделано исключение. В постулате, сформулированном А. Эйнштейном в более поздней работе, сказано, что «…один и тот же световой луч распространяется в пустоте со скоростью «с» не только в системе отсчета К, но и в каждой другой системе отсчета К', движущейся равномерно и прямолинейно относительно К» [2, с. 387].

В этом утверждении определена скорость света сама по себе безотносительно к чему-либо. Вопреки научной методологии в физику внесено не имеющее смысла положение, которое является основой специальной и общей теорий относительности. Именно основой, так как без него все подобные теории, в том числе и такие, как, например, новая релятивистская теория гравитации акад. А. А. Логунова [4], сразу же превращаются в прах.

Абсурдность постулата с = const состоит в том, что его содержание противоречит действительности. Скорость света, как скорость любого объекта природы является величиной производной, она вычисляется отношением измеренных величин длины и времени. Здесь же скорость света поставлена в ряд основных физических величин, в результате из ряда исключаются длина и время, они переводятся в производные, зависимые величины.

Любая научная теория имеет право на существование в случае, если она позволяет глубже понять природу явлений, соотнести наше понимание с реальностью. Может ли теория, имеющая в своей основе противоречащее реальности положение, претендовать на научную теорию?

А то, что постулат с = const не имеет в реальном мире основы, становится ясным, если сравнить результаты измерения скорости света при взаимно неподвижных источнике и приемнике с результатами, когда, например, приемник движется относительно источника. 3 3 С учетом общепринятой терминологии в тексте использованы выражения: «измерение скорости» либо «определение скорости». В то время как скорость нельзя ни измерить, ни определить, её можно только вычислить, измеряя для этого пройденный путь и интервал времени, — прим. авт.

2. Вычисление скорости света

Впервые идея о способе измерения скорости света была высказана Г. Галилеем в 1607 г. в следующем виде. Два наблюдателя с фонарями находятся на известном друг от друга расстоянии в прямой видимости. Первый из них открывает свой фонарь и, отмечая этот момент времени, направляет свет в сторону второго. Увидев свет, второй наблюдатель открывает свой фонарь в сторону первого. Отмечая время прихода света от второго фонаря, первый наблюдатель определяет скорость света, которая равна двойному расстоянию между наблюдателями, деленному на интервал времени между моментом открывания первого фонаря и моментом прихода света от второго фонаря. Конечно, учитывая огромную скорость света, такое исполнение опыта не позволяет получить искомую величину.

Один из героев книги Г. Галилея «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению» Сальвиати, по тексту выразитель взглядов самого Галилея, в беседе говорит: «Мне удалось произвести его лишь на малом расстоянии, — менее одной мили, — почему я и не мог убедиться, действительно ли появление противоположного света совершенно внезапно. Но если оно происходит и не внезапно, то, во всяком случае, с чрезвычайной быстротой, почти мгновенно».

Последнее указывает на то, что сам Галилей, наиболее вероятно, проводил эти опыты.

Впоследствии, в условиях более совершенной техники эксперимента, описанным методом было проведено несколько измерений скорости света. В частности, в 1849 г. А. Физо выполнил эксперимент по следующей схеме.

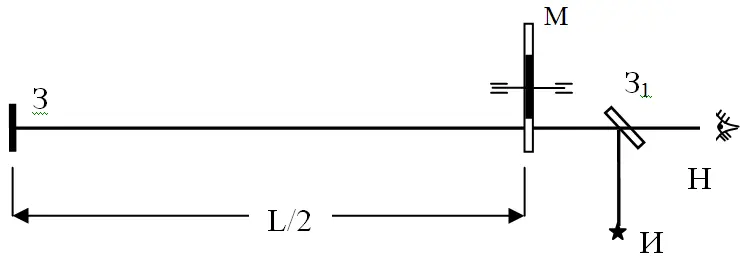

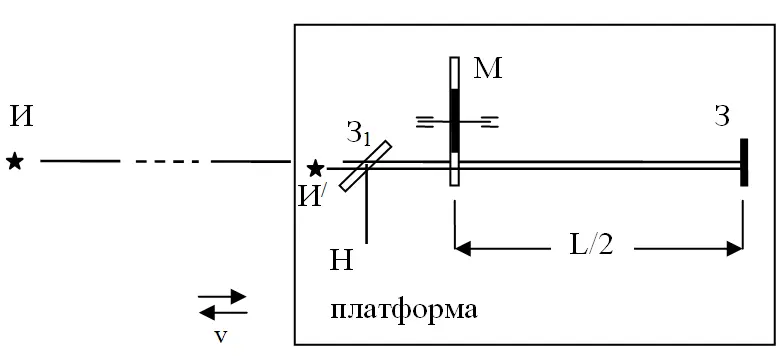

Рис. 1

Свет от источника Ина рис. 1 полупрозрачным зеркалом З 1направляется на модулятор М, зубчатое колесо, и далее на зеркало 3, отразившись от которого, идет к наблюдателю Н. При неподвижном колесе свет от источника, пройдя в одном из промежутков между зубцами колеса, виден наблюдателю. Вращая колесо с некоторой частотой ω, наблюдатель перестает видеть свет и наблюдает его только при большей частоте ω 1. Очевидно, вначале за время, пока свет идет от колеса и обратно, на месте первого просвета появляется зубец, и поэтому свет не виден. При увеличении частоты вращения колеса на месте первого просвета появляется соседний с ним второй просвет и свет становится виден. При дальнейшем увеличении скорости вращения колеса свет опять исчезает, затем появляется через два зубца в третьем, четвертом просвете и т. д. Для простоты рассмотрения остановимся на втором просвете.

Т — интервал времени перемещения второго просвета на место первого является временем, в течение которого свет проходит расстояние L. Скорость находится делением расстояния L на время Т.

А. Физо нашел с = 315 000 км/с.

В проведенном измерении определена только величина скорости света. В последующем эксперименты подтверждали, что скорость света относительно источника равна приблизительно 3·10 8м/с, и, в некоторых пределах, связанных с точностью измерений, примерно одна и та же.

3. Измерение скорости света при движении приемника относительно источника

Чтобы проверить, подчиняется ли скорость света классическому закону сложения скоростей, проведем анализ планируемого эксперимента.

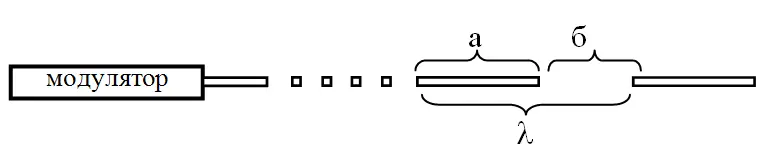

На рис. 1 уберем наблюдателя и модулированному зубчатым колесом свету предоставим возможность распространяться далее. Поток света от источника Истановится прерывистым, модулированным, а его скорость в вакууме остается прежней (рис. 2).

Рис. 2

Часть модулированного потока света назовем звеном λ, где а — отрезок потока света, б — расстояние между соседними отрезками светового потока.

Длина звена λ равна L. Интервал времени прохождения звена λ через измерительную установку равен Т.

Теперь еще раз измерим скорость модулированного потока света от источника Итаким же способом, как на рис. 1, но другой измерительной установкой, которую вместе с наблюдателем поместим на двигающуюся в случае необходимости платформу (рис. 3).

Рис. 3

Обозначения на рис. 3 те же, что и на рис. 1, но для источника на платформе и звеньев света от него — со штрихом.

Первое измерение проводится при неподвижной платформе. Скорости света от источников Ии И'равны между собой, λ = λ' и оба источника видны наблюдателю при той же частоте вращения модулятора ω 1, что и в предыдущем опыте, только для источника Идолжна быть соответствующая синхронизация по фазе.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Николь Валентайн - Теория относительности с точки зрения путешественника во времени [litres]](/books/1056750/nikol-valentajn-teoriya-otnositelnosti-s-tochki-zr.webp)