Яков Перельман - Занимательная физика. Книга 2

- Название:Занимательная физика. Книга 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Издательство «Наука»

- Год:1983

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Яков Перельман - Занимательная физика. Книга 2 краткое содержание

Книга написана известным популяризатором и педагогом и содержит парадоксы, головоломки, задачи, опыты, замысловатые вопросы и рассказы из области физики.

Книга рассчитана на учащихся средней школы и на лиц, занимающихся самообразованием.

Занимательная физика. Книга 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Можно ли непосредственно, на опыте, проверить эти необычайные выводы? Ныряя под воду, мы увидели бы очень мало, даже если бы и приучили себя держать глаза открытыми. Во-первых, водная поверхность не успевает успокоиться в те немногие секунды, какие мы способны провести под водой, а сквозь волнующуюся поверхность трудно что-либо различить. Во-вторых, как мы уже объяснили ранее, преломление воды мало отличается от преломления прозрачных сред нашего глаза, и на сетчатке получается поэтому очень неясное изображение; окружающее будет казаться туманным, размытым (стр. 209). Наблюдение из водолазного колокола, шлема или через стеклянное окно подводной лодки также не могло бы дать желаемых результатов. В этих случаях, — как мы также уже разъяснили, — наблюдатель хотя и находится под водой, но вовсе не в условиях «подводного зрения»: прежде чем вступить в его глаз, лучи света в этих случаях, пройдя стекло, вновь вступают в воздушную среду и, следовательно, испытывают обратное преломление; при этом либо восстанавливается прежнее направление луча, либо же он получает новое направление, но во всяком случае не то, которое имел в воде. Вот почему наблюдения из стеклянных окон подводных помещений не могут дать правильного представления об условиях «подводного зрения».

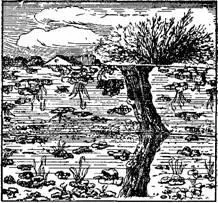

Рисунок 121. Как представляется из-под воды полузатопленное дерево (ср. с рис. 120).

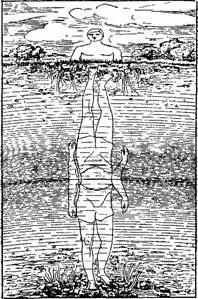

Рисунок 122. Как купальщик, погруженный до груди в воду, представляется подводному наблюдателю (ср. с рис. 120).

Однако нет надобности быть самому под водой, чтобы познакомиться с тем, каким кажется мир из-под воды. Условия подводного зрения можно изучать с помощью особой фотографической камеры, которая внутри наполнена водой. Вместо объектива пользуются при этом металлической пластинкой с просверленной в ней дырочкой. Легко понять, что если все пространство между отверстием и светочувствительной пластинкой наполнено водой, то внешний мир должен изобразиться на пластинке в таком виде, в каком рисуется он подводному наблюдателю. Этим способом американский физик, профессор Вуд, и получил чрезвычайно любопытные фотографии, одну из которых мы воспроизвели на рис. 115. Что касается причины искажения формы надводных предметов для подводного наблюдателя (прямые линии железнодорожного моста получались на фотографии Вуда в виде дуг), то мы указали на нее, когда объясняли, почему плоское дно пруда кажется вогнутым (стр. 213).

Есть и другой способ непосредственно познакомиться с тем, каким кажется мир подводным наблюдателям: в воду спокойного пруда можно погрузить зеркало и, дав ему надлежащий наклон, наблюдать в нем отражение надводных предметов.

Результаты таких наблюдений подтверждают во всех подробностях те теоретические соображения, которые изложены выше.

Итак, прозрачный слой воды между глазом и предметами вне этого слоя искажает всю картину надводного мира, придает ему фантастические очертания. Существо, которое после жизни на суше очутилось бы в воде, не узнало бы родного мира, — так изменился бы он при рассматривании из глубины прозрачной водной стихии.

Картинно описывает смену световых оттенков под водой американский биолог Бийб.

«Мы погрузились в батисфере в воду, и внезапный переход от золотисто-желтого мира в зеленый был неожидан. После того как пена и пузыри сошли с окон, нас залил зеленый свет; наши лица, баллоны, даже вычерненные стены были окрашены им. Между тем, с палубы казалось, что мы погружаемся в темный ультрамарин.

Первое же погружение в воду лишает глаз теплых [62] [62] Здесь слово «теплый» употреблено в том смысле, какой придают этому слову художники, характеризуя оттенки цветов: «теплыми» они называют красный и оранжевый, в отличие от «холодных» — синего и голубого.

(т. е. красных и оранжевых) лучей спектра. Красный и оранжевый цвета словно никогда не существовали, а вскоре и желтые тона были поглощены зелеными. Хотя радостные теплые лучи составляют лишь небольшую часть видимого спектра, но, когда они исчезают на глубине 30 или более метров, остается только холод, мрак и смерть.

По мере того как мы спускались, постепенно исчезали и зеленые тона; на глубине 60 метров уже нельзя было сказать, была ли вода зеленовато-синей или сине-зеленой.

На глубине 180 метров все казалось окрашенным густым, сияющим синим светом. В нем настолько мало было силы освещения, что писать и читать стало невозможно.

На глубине 300 метров я попытался определить цвет воды — черно-синий, темно-серо-синий. Странно, что, когда синий цвет пропадает, его не заступает фиолетовый — последний в видимом спектре: он, по-видимому, уже поглощен. Последний намек на синее переходит в неопределимый серый цвет, а серый, в свою очередь, в черный. Начиная с этого уровня солнце побеждено, и цвета изгнаны навсегда, пока не проникнет сюда человек и не пронижет электрическим лучом то, что в течение миллиардов лет было абсолютной чернотой».

О темноте на большой глубине тот же исследователь пишет в другом место следующее:

«Тьма на глубине 750 метров казалась черней, чем можно вообразить, — и все же теперь (на глубине около 1000 метров) она казалась чернее черного. Казалось, все предстоящие ночи в верхнем мире будут восприниматься только как относительные степени сумерек. И никогда более не мог я применять слово „черный“ с твердым убеждением [63] [63] Подробнее о цвете в морских глубинах см. книгу акад. Шулейкина «Очерки по физике моря», Изд. АН СССР, 1949, очерк восьмой. (Прим. ред.).

».

Если вам скажут, что в поле вашего зрения есть участок, которого вы совершенно не видите, хотя он находится прямо перед вами, вы этому, конечно, не поверите. Возможно ли, чтобы мы всю жизнь не замечали такого крупного недостатка своего зрения? А между тем, вот простой опыт, который убедит вас в этом.

Держите рис. 123 на расстоянии сантиметров 20 от вашего правого глаза (закрывши левый) и смотрите на крестик, помещенный слева; медленно приближайте Рисунок к глазу: непременно наступит момент, когда большое черное пятно на скрещении обеих окружностей бесследно исчезнет! Вы его не увидите, хотя оно будет оставаться в пределах видимого участка, а обе окружности справа и слева от него будут отчетливо видны!

Этот опыт, впервые произведенный в 1668 г. (в несколько ином виде) знаменитым физиком Мариоттом, очень забавлял придворных Людовика XIV. Мариотт проделывал опыт так: помещал двух вельмож на расстоянии 2 м друг против друга и просил их рассматривать одним глазом некоторую точку сбоку, — тогда каждому казалось, что у его визави нет головы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Яков Перельман - Занимательная арифметика [Загадки и диковинки в мире чисел]](/books/1143727/yakov-perelman-zanimatelnaya-arifmetika-zagadki-i.webp)