Кудрявцев Степанович - Курс истории физики

- Название:Курс истории физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кудрявцев Степанович - Курс истории физики краткое содержание

Курс истории физики предназначен для студентов педагогических институтов. В нём изложена история мировой физики от древности до наших дней. Книга состоит из трёх частей. В первой освещена история становления физической науки, заканчивающейся Ньютоном. Последняя, третья часть посвящена истории становления квантовой, релятивисткой и ядерной физики.

Курс истории физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

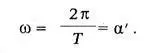

имеет действительное значение (1/CA>4*(k/A)2), то решение показывает, «что главный проводник теряет свой заряд, заряжается меньшим количеством электричества обратного знака, снова разряжается, опять оказывается заряженным еще меньшим количеством электричества первоначального знака, и это явление повторяется бесконечное число раз, пока не установится равновесие». Циклическая частота этих затухающих колебаний:

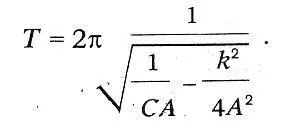

Таким образом, период колебаний можно представить формулой:

При малых значениях сопротивления получаем известную формулу Томсона:

Электромагнитные колебания были экспериментально исследованы В. феддерсеном (1832—1918), который рассматривал изображение искрового разряда лейденской банки во вращающемся зеркале, фотографируя эти изображения, Феддерсен установил, что «в электрической искре имеют место попеременно противоположные токи» и что время одного колебания «увеличивается в той мере, как возрастает корень квадратный из электризуемой поверхности», т. е. период колебаний пропорционален корню квадратному из емкости, как это и следует из формулы Томсона. Недаром Томсон, переиздавая в 1882 г. свою работу «О преходящих электрических токах», рассмотренную выше, снабдил ее примечанием, датированным 11 августа 1882 г.: «Теория колебательного электрического разряда, рассмотренная в этой статье 1853 г., приобрела вскоре интересную иллюстрацию в прекрасном фотографическом исследовании электрической искры, выполненной феддерсеном». Далее Томсон указывает, что его теория «была подвергнута очень важному и замечательно выполненному экспериментальному исследованию в лаборатории Гельмгольца в Берлине», ссылаясь на работу Н. Н. Шиллера 1874 г. «Некоторые экспериментальные исследования электрических колебаний». Томсон отмечает, что среди других «значительных результатов» этого исследования «были определены из измерений периодов наблюдаемых колебаний удельные индуктивные емкости (т. е. диэлектрические проницаемости) некоторых твердых изолирующих веществ».

Таким образом, к началу исследований Герца электрические колебания были изучены и теоретически и экспериментально. Герц с его обостренным вниманием к этому вопросу, работая в высшей технической школе в Карлсруэ, нашел в физическом кабинете пару индукционных катушек, предназначавшихся для лекционных демонстраций. «Меня поразило, — писал он, — что для получения искр в одной обмотке не было необходимости разряжать большие батареи через другую и более того, что для этого достаточны небольшие лейденские банки и даже разряды небольшого индукционного аппарата, если только разряд пробивал искровой промежуток». Экспериментируя с этими катушками, Герц пришел к идее своего первого опыта;

Экспериментальную установку и сами опыты Герц описал в опубликованной в 1887 г. статье «О весьма быстрых электрических колебаниях». Герц описывает здесь способ генерации колебаний, «приблизительно в сто раз быстрее наблюденных феддерсеном». «Период этих колебаний, — пишет Герц, — определяемый, конечно, лишь при помощи теории, измеряется стомиллионными долями секунды. Следовательно, в отношении продолжительности они занимают среднее место между звуковыми колебаниями весомых тел и световыми колебаниями эфира». Однако ни о каких электромагнитных волнах длиной порядка 3 м Герц в этой работе не говорит. Все, что он сделал, это сконструировал генератор и приемник электрических колебаний, изучая индукционное действие колебательного контура генератора на колебательный контур приемника при максимальном расстоянии между ними 3 м.

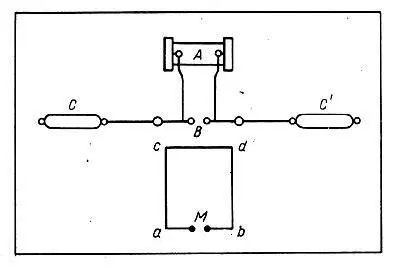

Колебательный контур в окончательном опыте представлял собой проводники С и С1, находящиеся на расстоянии 3 м друг от друга, соединенные медной проволокой, в середине которой находился разрядник индукционной катушки. Приемник представлял собой прямоугольный контур со сторонами 80 и 120 см, с искровым промежутком в одной из коротких сторон. Индукционное действие генератора на приемник обнаруживалось слабой искоркой в этом промежутке.

Рис. 43. Опыт Герца

Затем Герц сделал приемный контур в виде двух шаров диаметром 10 см, соединенных медной проволокой, в середине которой был искровой промежуток. Описывая результаты опыта Герц заключал: «Я думаю, что здесь впервые было показано на опыте взаимодействие прямолинейных разомкнутых токов, имеющее такое большое значение для теории». В самом деле, как мы знаем, именно разомкнутые цепи позволили сделать выбор между конкурирующими теориями. Однако Герц ни в этой первой работе, ни в трех после дующих о максвелловских электромаг нитных волнах не говорит, он их еще не видит. Он говорит пока о «взаимодействии» проводников и рассчитывает это взаимодействие по теории дальнодействия. Проводники, с которыми здесь работает Герц, вошли в науку под назва нием вибратор и резонатор Герца Резонатором проводник называется по тому, что наиболее сильно возбуждаетcя колебаниями, резонирующими с его собственными колебаниями.

В следующей работе «О влиянии ультрафиолетового света на электрический разряд», поступившей в «Протоколы Берлинской Академии наук» 9 июня 1887 г., Герц описывает важное явление, открытое им и получившее впоследствии название фотоэлектрического эффекта. Это замечательное открытие было сделано благодаря несовершенству герцевского метода детектирования колебаний: искры, возбуждаемые в приемнике, были настолько слабы, что Герц решил для облегчения наблюдения поместить приемник в темный футляр. Однако оказалось, что максимальная длина искры при этом значительно меньше, чем в открытом контуре. Удаляя последовательно стенки футляра, Герц заметил, что мешающее действие оказывает стенка, обращенная к искре генератора. Исследуя тщательно это явление, Герц установил причину, облегчающую искровой разряд приемнику—ультрафиолетовое свечение искры генератора. Таким образом, чисто случайно, как пишет сам Герц, был открыт важный факт, не имевший прямого отношения к цели исследования. Этот факт сразу же привлек внимание ряда исследователей, в том числе профессора Московского университета А. Г. Столетова, особенно тщательно исследовавшего новый эффект, названный им актиноэлектрическим.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: