Кудрявцев Степанович - Курс истории физики

- Название:Курс истории физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кудрявцев Степанович - Курс истории физики краткое содержание

Курс истории физики предназначен для студентов педагогических институтов. В нём изложена история мировой физики от древности до наших дней. Книга состоит из трёх частей. В первой освещена история становления физической науки, заканчивающейся Ньютоном. Последняя, третья часть посвящена истории становления квантовой, релятивисткой и ядерной физики.

Курс истории физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Открытие радиоактивных превращений и возникновение представлений об огромных запасах внутриатомной энергии было одним из существенных моментов начавшейся революции в физике. Столь же существенным было возникновение теории относительности, новых представлений о пространстве, времени, массе, о связи массы и энергии. Гораздо менее заметными и очень медленно сказывающимися были I идеи Планка о квантах энергии Сам создатель этой идеи, хотя и использовал свою формулу для определения таких атомных констант, как число Авогадро и заряд электрона, не слишком верил в кванты и полагал, что их как-то удастся ввести в русло представлений электромагнитной теории света.

Впервые обратил внимание на идею квантов и развил ее Альберт Эйнштейн в опубликованной в 1905 г. статье «Об одной эвристической точке зрения, касающейся возникновения и превращения света». В самом начале статьи Эйнштейн подчеркивал противоположность представлений физики о структуре материи и структуре света. «Согласно теории Максвелла, — писал Эйнштейн,—во всех электромагнитных, а значит, и световых явлениях энергию следует считать величиной, непрерывно распределенной в пространстве, тогда как энергия весомого тела, по современным физическим представлениям, складывается из энергий атомов и электронов. Энергия весомого тела не может быть раздроблена на сколь угодно большое число произвольно малых частей, тогда как энергия пучка света, испущенного точечным источником, по максвелловской (или вообще по любой волновой) теории света, непрерывно распределяется по все возрастающему объему».

Однако Эйнштейн полагает, что «теория света, оперирующая непрерывными пространственными функциями, приведет к противоречию с опытом, когда ее будут применять к явлениям возникновения и превращения света». По мнению Эйнштейна, явления «черного излучения», фотолюминесценции, фотоэффекта и другие, связанные с возникновением и превращением света, «лучше объясняются предположением, что энергия света распределяется по пространству дискретно».

Согласно сделанному им в этой статье предположению «энергия пучка света, вышедшего из каждой точки, не распределяется непрерывно во все возрастающем объеме, а складывается из конечного числа локализованных в пространстве неделимых квантов энергии, поглощаемых или возникающих только целиком».

Так Эйнштейн вернулся к ньютоновским представлениям о неделимых световых частицах, «поглощаемых или возникающих только целиком».

Но это возвращение произошло на новом, высшем уровне, когда оптика прочно усвоила волновые представления и не собиралась, да и не могла от них отказаться. В. И. Ленин сравнивал развитие науки с движением по спирали. Эйнштейн начал в теории света новый виток спирали.

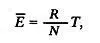

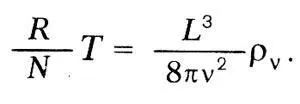

Эйнштейн начинает с рассмотрения одной трудности в теории излучения черного тела. Если представить, что электромагнитные осцилляторы, которыми являются молекулы тела, подчиняются законам классической статистики Максвелла — Больцмана, то каждый такой осциллятор в среднем будет обладать энергией:

где R — постоянная Клапейрона, N — число Авогадро. Используя соотношение Планка между средней энергией осциллятора и объемной плотностью энергии, находящейся с ним в равновесном излучении:

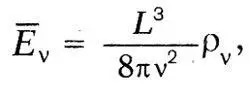

где Eν — средняя энергия осциллятора частоты v, L — скорость света, ρ — объемная плотность энергии излучения, Эйнштейн пишет равенство:

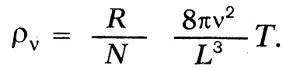

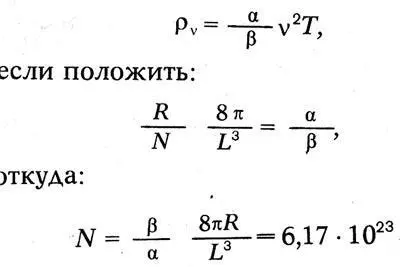

Из него он находит объемную плотность энергии:

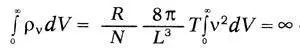

«Это соотношение, — пишет Эйнштейн, — найденное при условии динамического равновесия, не только противоречит опыту, но и утверждает, что в нашей картине не может быть и речи о каком-либо однозначном распределении энергии между эфиром и веществом». В самом деле, суммарная энергия излучения оказывается бесконечной:

К аналогичному выводу в том же, 1905 г. пришли независимо друг от друга Рэлей и Джине. Классическая статистика приводит к закону излучения, резко противоположному опыту. Эта трудность получила название «ультрафиолетовая катастрофа».

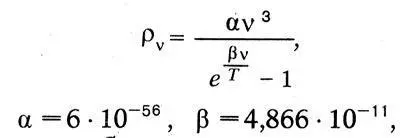

Эйнштейн указывает, что формула Планка:

переходит для больших длин волн и больших плотностей излучения в найденную им формулу:

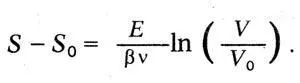

Эйнштейн подчеркивает, что значение числа Авогадро совпадает со значением, найденным другим способом. Обращаясь далее к закону Вина , хорошо оправдывающегося для больших значений ν/T, Эйнштейн получает выражение энтропии излучения:

«Это равенство показывает, что энтропия монохроматического излучения достаточно малой плотности зависит от объема так же, как энтропия идеального газа или разбавленного раствора».

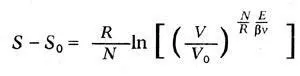

Переписав это выражение в виде:

и сравнивая его с законом Больцмана:

S-S0= (R/N) lnW,

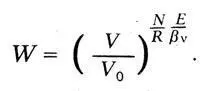

Эйнштейн находит выражение вероятности того, что энергия излучения в объеме V0 сосредоточится в части объема V:

Эйнштейн интерпретирует эту формулу следующим образом: «Монохроматическое излучение малой плотности (в пределах области применимости закона излучения Вина) в смысле теории теплоты ведет себя так, как будто оно состоит из независимых друг от друга квантов энергии величиной Rβν/N». Заметим, что величина β в современных обозначениях равна β=h/k, где k = R/N, и, таким образом, энергия кванта (Rβν/N)=hν

Эйнштейн применяет свою теорию к явлению люминесценции и не только дает объснение правила Стокса, согласно которому частота люминесценции v2 меньше или равна частоте возбуждающего излучения v1 ( v2 < v1), но и указывает на возможные причины отступления от него.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: