Кудрявцев Степанович - Курс истории физики

- Название:Курс истории физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кудрявцев Степанович - Курс истории физики краткое содержание

Курс истории физики предназначен для студентов педагогических институтов. В нём изложена история мировой физики от древности до наших дней. Книга состоит из трёх частей. В первой освещена история становления физической науки, заканчивающейся Ньютоном. Последняя, третья часть посвящена истории становления квантовой, релятивисткой и ядерной физики.

Курс истории физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К числу молодых советских теоретиков, работавших в годы становления советской физики, относится будущий академик и Герой Социалистического Труда Игорь Евгеньевич Тамм и будущий академик, Герой Социалистического Труда Владимир Александрович фок, который еще студентом принимал участие в работе Атомной комиссии Рождественского.

Таким образом, в трудные годы становления советской науки начала создаваться советская теоретическая физика, превратившаяся в наши дни в мощный отряд современной теоретической физики.

Развитие других направлений советской физики

Что касается других направлений советской физики, то мы ограничимся краткими сведениями об основателях советской физики. Естественно, что при этом будут опущены многие имена. Так, мы не б^ем говорить об известном кристаллофизике Юрии Викторовиче Вульфе и руководителе семинара по молекулярной физике в Московском университете Борисе Владимировиче Ильине (1888—1964) и отошлем читателя за подробностями к книге «Основатели советской физики» (М.: Просвещение, 1970).

П. П. Лазарев. Петр Петрович Лазарев родился 4 апреля 1878 г. в Москве в семье инженера-геодезиста. По окончании гимназии в 1896 г. он поступил на медицинский факультет Московского университета. Изучая медицину, он одновременно увлекся физикой и слушал лекции по физике на физико-математическом факультете у Н. А. УМО-ва и П. Н. Лебедева. Он посещал коллоквиум по современным проблемам физики, которым руководил П. Н. Лебедев. Лебедев обратил внимание на пытливого студента-медика, который по окончании в 1901 г. медицинского факультета поступил на физико-математический факультет и закончил его за два года. В 1903 г. Лазарев, окончив второй факультет, сдал докторантские экзамены по медицине и был назначен ассистентом университетской клиники болезней уха, горла и носа.

В клинике Лазарев в том же, 1903 г. выполнил свою первую научную работу «Звучание манометрического пламени». Следующая работа 1905 г. была уже физиологическая— «О взаимодействии влияния органов зрения и слуха».

В 1905 г. П. П. Лазарев, уже побывавший за границей и ознакомившийся с постановкой научной работы в европейских университетах, поступает в лабораторию П. Н. Лебедева. Здесь он ведет исследование скачка температур между стенкой и разреженным газом, прилегающим к стенке. Наличие такого скачка было теоретически предсказано М. Смолуховским. П. П. Лазарев разработал остроумную экспериментальную установку, позволяющую определить зависимость скачка от давления газа. Это исследование было в 1911 г. защищено Лазаревым как магистерская диссертация. В том же, 1911 г. П. П. Лазарев вместе со своим учителем П. Н. Лебедевым и другими видными профессорами Московского университета покинул университет в знак протеста против действий реакционного министра просвещения Кассо.

П. П. Лазарев занял кафедру в городском народном университете имени А. Л. Шанявского. Это было частное учебное заведение, организованное на средства А. Л. Шанявского. Здесь П. П. Лазарев развернул фотохимические и биофизические исследования, а также принял активное участие в проектировании и строительстве физического института. Свои фотохимические исследования П. П. Лазарев защитил в 1912 г. в ученом совете Варшавского университета.

Исследования по фотохимии естественным образом подвели П. П. Лазарева к фотохимическим реакциям в глазе (выцветание зрительного пурпура). Это, в свою очередь, привело П. П. Лазарева к созданию ионной теории возбуждения нервов. Ионная теория возбуждения принесла Лазареву широкую известность, и 4 марта 1917 г. он был избран действительным членом Академии наук.

В январе 1917 г. вступило в строй здание физического института на Миуссах. В этом здании после Октябрьской революции развернулась плодотворная научная деятельность Института биологической физики, руководимая академиком П. П. Лазаревым. Этот институт стал одним из центров молодой советской физики. Отсюда вышли видные советские ученые, будущие академики: С. И. Вавилов, Г. А. Гамбурцев, М. В. Шу-лейкин, П. А. Ребиндер; видные советские оптики и акустики: В. Л. Левшин, П. Н. Беликов, С. Н. Ржевкин; крупные советские специалисты по молекулярным явлениям: А. С. Предводителев, Б. В. Ильин, Б. В. Дерягин и другие.

Институт был инициатором исследования Курской магнитной аномалии. Эти исследования, поддерживаемые В. И. Лениным, увенчались в наши дни разработкой крупнейших запасов высококачественной руды.

П. П. Лазарев развернул и широкую издательскую деятельность. С 1918 г. начал выходить журнал «Успехи физи ческих наук», дающий новейшую ин формацию о важнейших достижениях физической науки. Бессменным редактором «Успехов» после Лазарева являлся его ученик, видный советский рент-генофизик Э. В. Шпольский, активно помогавший П. П. Лазареву в осуществлении издательских планов. П. П. Лазарев организовал издание серии «Проблемы современного естествознания», в которой выходили работы Э. Резер-форда, Н. Бора, В. Л. и В. Г. Брэггов, Ж. Перрена, К. фаянса и других. Им была предпринята попытка издания серии «Классики естествознания», в которой выходили труды М. В. Ломоносова, П. Н. Лебедева, Д. И. Менделеева, И. Ньютона, Г. Гельмгольца, О. Френеля и других. В осуществлении этих серий большую роль играли молодые советские физики С. И. Вавилов, Э. В. Шпольский, В. К. Фредерике, В. А. фок и другие, переводившие и комментировавшие издаваемые труды.

Неустанная деятельность П. П. Лазарева оборвалась в годы войны в Алма-Ате, где он умер 24 апреля 1942 г.

Другим физическим центром стал Московский университет, куда вернулись В. К. Аркадьев, А. К. Тимирязев и другие ученики П. Н. Лебедева.

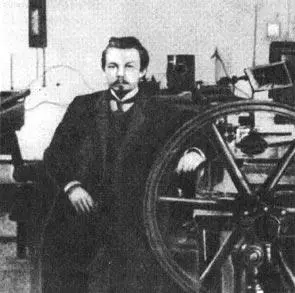

Рис. 73. В. К. Аркадьев в лаборатории П.Н. Лебедева

В. К. Аркадьев. Владимир Константинович Аркадьев родился в Москве 21 апреля 1884 г. Еще в гимназии он увлекся физикой, изготовлял самодельные приборы и экспериментировал с ними. Поступив в Московский университет, он еще первокурсником пришел к П. Н. Лебедеву с планом опыта по определению движения Земли через эфир. Лебедев посоветовал юноше пройти предварительно физический практикум у профессора А. П. Соколова, а затем прийти к нему в лабораторию. Аркадьев так и поступил и в лаборатории Лебедева сделал важное открытие сильного уменьшения ферромагнитных свойств железа в области сантиметровых волн. Это открытие определило его дальнейший научный путь, он стал изучать поведение ферромагнитных веществ в высокочастотных полях и обнаружил ферромагнитный резонанс. По аналогии с электрической дисперсией, в которой исследуется отношение вещества к электрическому вектору электромагнитной волны, Аркадьев изучил магнитную дисперсию, в которой исследуется отношение вещества к магнитному вектору электромагнитной волны. Изучаемую им область он назвал магнитной спектроскопией.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: