Кудрявцев Степанович - Курс истории физики

- Название:Курс истории физики

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Просвещение

- Год:1982

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Кудрявцев Степанович - Курс истории физики краткое содержание

Курс истории физики предназначен для студентов педагогических институтов. В нём изложена история мировой физики от древности до наших дней. Книга состоит из трёх частей. В первой освещена история становления физической науки, заканчивающейся Ньютоном. Последняя, третья часть посвящена истории становления квантовой, релятивисткой и ядерной физики.

Курс истории физики - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

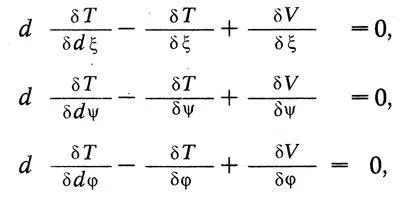

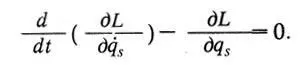

Лагранж делает следующий важный шаг: он вводит новые переменные, «пользование которыми может максимально облегчить интегрирование». Эти «обобщенные координаты» соответствуют числу «степеней свободы», т. е. числу тех независимых параметров, которые полностью характеризуют систему. Применяя метод наименьшего действия, Л агранж получает уравнения:

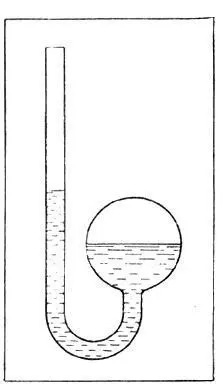

Рис. 23. Воздушный термометр Амонтона

Число уравнений «в точности равно числу переменных, Ф, ..., от которых зависит положение системы в каждое мгновение». Сейчас обобщенные координаты обозначают символом, потенциальную энергию — символом U, сохраняя для кинетической энергии обозначение Лагранжа Т. Тогда, введя функцию Т - U, которую в честь Лагранжа обозначают L, его уравнения записывают так:

В современной теоретической физике уравнения Лагранжа приобрели огромное значение, далеко выходящее за пределы механики. Они применяются в термодинамике, электродинамике, атомной физике. Таким образом, Лагранж создал мощный метод, позволяющий решать большой круг задач.

Ирландский математик, механик и астроном У.Р.Гамильтон, оценивая вклад, внесенный Лагранжем в развитие механики после Галилея и Ньютона, писал: «Из числа последователей этих блестящих ученых Лагранж, пожалуй, больше, чем какой-либо другой аналитик, сделал для того, чтобы расширить и придать стройность подобным дедуктивным исследованиям, доказав, что самые разнообразные следствия, относящиеся к движению системы тел, могут быть выведены из одной основной формулы. При этом красота метода настолько соответствует достоинству результата, что эта великая работа превращается в своего рода математическую поэму». Этой поэмой завершился плодотворный период разработки основ теоретической механики.

Молекулярная физика и теплота в XVIII столетии

Если механика в XVIII столетии становится зрелой, вполне определившейся областью естествознания, то наука о теплоте делает по существу только первые шаги. Конечно, новый подход к изучению тепловых явлений наметился еще в XVII в. Термоскоп Галилея и последовавшие за ним термометры флорентийских академиков, Герике, Ньютона подготовили почву, на которой выросла уже в первой четверти нового столетия термометрия. Термометры Фаренгейта, Делиля, Ломоносова, Реомюра и Цельсия, отличаясь друг от друга конструктивными особенностями, вместе с тем определили тип термометра с двумя постоянными точками, принятый и в настоящее время.

Еще в 1703 г. парижский академик Амонтон (1663-1705) сконструировал газовый термометр, в котором температура определялась с помощью манометрической трубки, присоединенной к газовому резервуару постоянного объема. Интересный в теоретическом отношении прибор, прототип современных водородных термометров, был неудобен для практических целей. Данцигский (Гданьский) стеклодув Фаренгейт (1686—1736) с 1709 г. изготовлял спиртовые термометры с постоянными точками. С 1714 г. он начал изготовлять ртутные термометры. Точку замерзания воды Фаренгейт принимал за 32°, точку кипения воды — за 212°. За нуль Фаренгейт принимал точку замерзания смеси воды, льда и нашатыря или поваренной соли. Точку кипения воды он назвал только в 1724 г. в печатной публикации. Пользовался ли он ею раньше, неизвестно.

Французский зоолог и металлург Реомюр (1683—1757) предложил термометр с постоянной нулевой точкой, за которую он принял температуру замерзания воды. Пользуясь в качестве термометрического тела 80-процентным раствором спирта, а в окончательном варианте ртутью, он принял в качестве второй постоянной точки точку кипения воды, обозначив ее числом 80. Свой термометр Реомюр описывал в статьях, опубликованных в журнале Парижской Академии наук в 1730,1731 гг.

Проверку термометра Реомюра проводил шведский астроном Цельсий (1701—1744), описавший свои опыты в 1742 г. «Эти опыты, —писал он, —я повторял два года, во все зимние месяцы, при различной погоде и разнообразных изменениях состояния барометра и всегда находил точно такую же точку на термометре. Я помещал термометр не только в тающий лед, но также при сильных холодах приносил снег в мою комнату на огонь до тех пор, пока он не начинал таять. Я помещал также котел с тающим снегом вместе с термометром в топящуюся печь и всегда находил, что термометр показывал одну и ту же точку, если только снег лежал плотно вокруг шарика термометра». Тщательно проверив постоянство точки плавления льда, Цельсий исследовал точку кипения воды и установил, что она зависит от давления. В итоге исследований появился новый термометр, известный ныне как термометр Цельсия. Точку плавления льда Цельсий принял за 100, точку кипения воды при давлении 25 дюймов 3 линии ртутного столба—за 0. Известный шведский ботаник Карл Линней (1707—1788) пользовался термометром с переставленными значениями постоянных точек. О означал температуру плавления льда, 100 — температуру кипения воды. Таким образом, современная шкала Цельсия по существу является шкалой Линнея.

В Петербургской Академии наук академик Делиль предложил шкалу, в которой точка плавления льда принималась за 150, а точка кипения воды — за 0. Академик П. С. Паллас в своих экспедициях 1768—1774 гг. по Уралу и Сибири пользовался термометром Дели-ля. М.В.Ломоносов применял в исследованиях сконструированный им термометр со шкалой, обратной делилев-ской.

Термометры использовались прежде всего для метеорологических и геофизических целей. Ломоносов, открывший в атмосфере существование вертикальных течений, изучая зависимость плотности слоев атмосферы от температуры, приводит данные, из которых можно определить коэффициент объемного расширения воздуха, равный, по этим данным, приблизительно ]/367. Ломоносов горячо защищал приоритет петербургского академика Брауна в открытии точки замерзания ртути, который 14 декабря 1759 г. впервые заморозил ртуть с помощью охлаждающих смесей. Это была наинизшая температура, достигнутая к тому времени.

Наивысшие температуры (без количественных оценок) были получены в 1772 г. комиссией Парижской Академии наук под руководством знаменитого химика Лавуазье. Высокие температуры получали с помощью специально изготовленной линзы. Линзу собирали из двух вогнуто-выпуклых чечевиц, пространство между которыми заливали спиртом. В линзу диаметром 120 см заливали около 130 л спирта, ее толщина достигала в центре 16 см. фокусируя солнечные лучи, удалось расплавить цинк, золото, сжечь алмаз. Как в опытах Брауна—Ломоносова, где «холодильником» был зимний воздух, так и в опытах Лавуазье источником высоких температур служила естественная «печка» — Солнце.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: