Анатолий Томилин - Занимательно о космогонии

- Название:Занимательно о космогонии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1975

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Анатолий Томилин - Занимательно о космогонии краткое содержание

Тайны вселенной властно влекут к себе человека. И одна из них — как произошла и развивается солнечная система и системы других звезд. Предположений на сей счет было немало. Но все они носили умозрительный характер. Лишь в наши дни — дни полетов автоматических межпланетных станций — удается кое-что измерить непосредственно на небесных телах и выдвинуть более достоверные гипотезы. О современном взгляде на факт возникновения нашего мира и о процессах мирообразования рассказывается в настоящей книге.

Занимательно о космогонии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Особых надежд на удачу авторы послания не питают. Но если не делать никаких попыток, то, как сказал американский астроном К. Саган, «надежды на связь с разумными обитателями других миров будут всегда равны нулю». И с этим трудно не согласиться.

Сегодня можно привести много примеров нового подхода к космогоническим проблемам. Начинают вырабатываться критерии истинности, которым должны отвечать научные гипотезы. Например, объясняя явления, гипотеза не должна отрицать законы природы, должна подчиняться принципу соответствия, провозглашающему преемственность старых и новых теорий.

Затем, поскольку каждая гипотеза имеет дело со скрытым механизмом явлений, который непосредственно проверен быть не может, сама гипотеза должна подчиняться условию принципиальной проверяемости.

Важным критерием является и то обстоятельство, в какой степени гипотеза не только объясняет узкий круг явлений, для которых создана, но и предсказывает новые данные.

Наконец, исходя из единого основания, каждая гипотеза должна объяснять разнообразные явления, не привлекая для этого дополнительных допущений.

В настоящее время у планетной космогонии нет единой глобальной идеи, признаваемой абсолютным большинством специалистов. И трудно сказать, что будет дальше. Может быть, появится новая обобщающая гипотеза на классическом основании, а может быть, на новом. Может быть, правы окажутся те астрономы, которые утверждают, что понять происхождение солнечной системы вне рамок общей теории развития звезд невозможно. А может быть, «произойдет синтез конкурирующих в космогонии гипотез, теорий, концепций…». Отметим в заключение, что здесь необозримое пока поле для приложения молодых сил, молодого энтузиазма, вооруженного знанием.

Звездная космогония

Две концепции

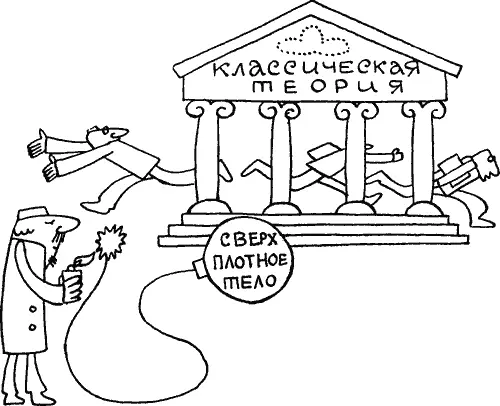

Пожалуй, следует начать с того, что в современной науке о происхождении и эволюции звезд и звездных систем существуют два резко выраженных противоположных и враждующих между собой направления. Одно из них старое, классическое, в основе которого лежит небулярный принцип, то есть взгляд на образование звезд из разреженного диффузного вещества путем постепенного сжатия первоначальной туманности. Второе направление новое, возглавляемое советской школой академика В. Амбарцумяна, исходит из прямо противоположного взгляда «об образовании звезд и звездных систем в результате фрагментации массивных и плотных (а может быть, даже сверхплотных) тел».

Такой ощутимый раскол лагеря космогонистов говорит прежде всего об определенном кризисе науки, о том, что накопленные сведения переросли старые умозрительные гипотезы, но еще недостаточны для убедительного подтверждения гипотез новых.

Трудность заключается в том, что в ряде случаев одни и те же факты могут быть с равным успехом объяснены с позиций взаимно исключающих друг друга теорий. Состояние не новое для астрономической науки. Вспомните, как в XV веке небесные явления объяснялись одновременно с птолемеевских и коперниковских позиций и как в силу молодости и неразработанности новой теории птолемеевский алгоритм оказывался точнее…

Не исключено, что и в звездной космогонии сейчас сохраняется положение, близкое к тому, что наблюдалось в астрономии пять столетий назад.

На стороне классической гипотезы — традиция и добротные математические теории.

На стороне гипотезы В. Амбарцумяна — новый взгляд и целый ряд удачно предсказанных новых фактов, не находящих удовлетворительного объяснения в рамках старых теорий.

В последние годы благодаря бурному развитию новой техники астрономы получили множество данных о самых разных фазах космогонических процессов в Галактике и за ее пределами. Но ни один из них не позволяет точно сказать: «Вот, смотрите, это происходит образование молодой звезды!»

Более того, новые наблюдения позволили сделать прямо противоположный вывод о том, что преобладающими процессами во вселенной являются не процессы сгущения, слияния и концентрации, а скорее наоборот: взрывы, распад и дезинтеграция. Эти результаты и привели к созданию новой концепции о плотных (и сверхплотных) прототелах, являющихся источниками звездообразования. Но хотя подобные объекты и должны бы быть весьма впечатляющими даже по масштабам метагалактики, ни одного из них пока не удалось обнаружить астрономам с помощью непосредственных наблюдений. Чему же верить? Какой точке зрения отдать пальму первенства?

Ну, о «вере в науку» больше говорить не стоит, а вот о «пальме первенства»… Может быть, как обычно, истина лежит где-то посередине? Может быть! Но пока она не найдена. И чтобы понять, ради чего ломаются копья, нужно, пожалуй, обновить в памяти сам предмет спора и вспомнить сначала, что такое звезды, что мы знаем о них наверняка и по какому принципу мы, люди, пытаемся их классифицировать.

Рядовая звезда — Солнце

«…Солнце является единственной звездой, у которой все явления могут быть детально изучены», — писал американский астроном Джордж Эллери Хейл, получивший золотую медаль Королевского астрономического общества за метод фотографирования поверхности Солнца и другие работы. В истинности сказанного нет оснований сомневаться и сегодня. И хотя, описывая Солнце и звезды, мы вторгаемся в сферу астрономии и даже астрофизики, другого выхода у нас нет. Солнце действительно является типичной рядовой звездой и вполне может служить меркой — критерием для остальных светил.

Некогда древние мудрецы провозгласили: «Ex nihilo nihil fit» — «из ничего ничто не родится». Прекрасный лозунг материалистического взгляда на мир. Не от него ли произошла великая идея сохранения вещества и энергии, ставшая краеугольным принципом науки? Еще Михаил Васильевич Ломоносов говаривал, взвешивая свои реторты с химическим зельем: «Ежели от одного сколько убавится, то к другому столь прибавится…»

Наблюдая Солнце, Вильям Гершель не раз задумывался над тем, сколько огненной энергии отдает наше светило в окружающее пространство. Отдавать-то отдает, а откуда берет? В. Гершель красиво назвал этот вопрос «великой тайной». Он не нашел на него ответа и оставил, перейдя к другим наблюдениям.

Скромный гейльброннский доктор Юлиус Роберт Майер и думать не думал оказаться причиной ожесточеннейшей полемики таких известных в науке XIX века людей, как Р. Клаузиус, Р. Тэт, В. Гиндаль, Дж. Джоуль и Е. Дюринг. Да еще удостоиться почетного сравнения, сделанного Е. Дюрингом в заголовке статьи «Роберт Майер — Галилей XIX столетия». Чем же столь знаменит оказался бывший судовой врач, скромно и в безвестности проживавший в провинции и пописывающий время от времени сложные научные статьи?

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Анатолий Томилин - Хочу всё знать [1970]](/books/408049/anatolij-tomilin-hochu-vse-znat-1970.webp)