Сторм Данлоп - Азбука звездного неба. Часть 2

- Название:Азбука звездного неба. Часть 2

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мир

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Сторм Данлоп - Азбука звездного неба. Часть 2 краткое содержание

Книга известного английского популяризатора астрономии, члена Королевского астрономического общества Сторма Данлопа представляет собой увлекательный путеводитель по звездному небу. Автор подробно рассказывает о разнообразных небесных объектах, дает полезные практические советы по их наблюдению и изучению. Прекрасные фотографии, карты, таблицы, дополняя изложенное, способствуют его более глубокому пониманию.

Адресована любителям астрономии - от учащихся средних школ до специалистов, особенно полезна преподавателям астрономии, руководителям астрономических кружков, популяризаторам науки.

Азбука звездного неба. Часть 2 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

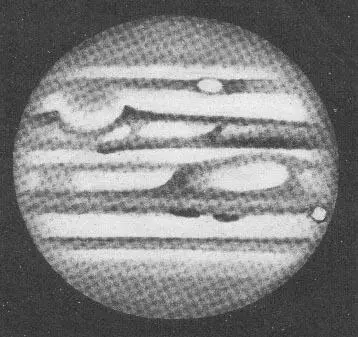

Используйте любую возможность просто посмотреть на планету в телескоп, и чем чаще вы будете это делать, тем больше деталей сумеете различить. С каждым разом старайтесь все более тщательно проводить наблюдения; тогда вид планеты станет для вас привычным, и вы сможете быстрее заметить любые неожиданные изменения на ее поверхности.

Приведем далеко не полный перечень наблюдений, которые можно сравнительно легко проводить с помощью телескопа: зарисовки всей видимой поверхности и отдельных деталей планеты; оценка яркости и фазы планеты; определение моментов времени прохождения той или иной детали через центральный меридиан диска планеты. Астроному-новичку лучше начать с зарисовок всей видимой поверхности планеты или отдельных структур. Системы спутников Юпитера и Сатурна открывают дополнительные возможности для наблюдения разнообразных интересных явлений (подробнее об этом говорится далее). Фотографические наблюдения планет настолько специфичны, что в нашей книге они не обсуждаются.

Хотелось бы обратить внимание на один важный момент, а именно путаницу, которая может возникнуть с понятиями «восток» и «запад» применительно к ориентации деталей поверхности планет (и Луны). До наступления эры систематических исследований небесных тел с помощью космических аппаратов эти понятия всегда соответствовали наблюдаемой невооруженным глазом ориентации небесной сферы: считалось, что одна видимая деталь находится восточнее другой, если она расположена левее (с точки зрения наблюдателя, находящегося в Северном полушарии). Однако при составлении подробных карт Луны и планет с помощью космических аппаратов (и чтобы избавить от путаницы астронавтов, ступающих на поверхность Луны) стало абсолютно необходимым введение такой же ориентации системы широт и долгот, как на поверхности Земли. Это привело к переориентации двух направлений — восток и запад; так, Восточное Море (Marie Orientate) сейчас считается расположенным к западу от центрального меридиана Луны.

На планетах, как и на Луне, имеется терминатор-линия, разделяющая освещенную Солнцем часть поверхности планеты от неосвещенной. У Меркурия и Венеры терминатор хорошо различим, у Марса едва заметен, а Юпитер и Сатурн расположены так далеко от Земли и Солнца, что линия терминатора у них практически совпадает с видимым краем диска. Вследствие вращения планет у них различаются утренний и вечерний терминаторы; в ряде случаев с ними связаны появление и распространение некоторых особых образований на планете (здесь прежде всего следует отметить облака на Марсе).

Приступая к зарисовкам, необходимо заранее приготовить листы бумаги, на которые нанесены контуры планеты. При движении планет по орбитам расстояния между ними и Землей изменяются, соответственно меняются и видимые размеры планет; эти изменения особенно заметны у Венеры и Марса. Несмотря на это, большинство организаций, координирующих работу астрономов-любителей, рекомендуют использовать при зарисовках каждой из планет контуры определенного диаметра; это облегчает обработку и сравнение результатов, полученных различными наблюдателями. Поэтому при зарисовках старайтесь придерживаться рекомендуемых стандартов.

Назовем еще ряд моментов, которые необходимо учитывать, приступая к зарисовкам планет. Так как Юпитер и Сатурн вследствие быстрого вращения вокруг своей оси заметно сплющены у полюсов, их контуры не представляют собой идеальные окружности, поэтому при зарисовках нужно применять специальные шаблоны или обводить контуры изображений планет. Что касается Сатурна, то здесь дополнительные трудности связаны с наличием колец, вид которых меняется со временем. При зарисовках Меркурия, Венеры и Марса в качестве контуров можно использовать окружности. Правда, здесь возникают свои трудности, так как у этих планет наблюдаются фазы, аналогичные лунным, когда становится видимой только освещенная часть полусферы, повернутая к Земле. Фазы Меркурия и Марса можно предсказать, поэтому следует заранее нарисовать их контуры с учетом фазы. Величину фазы Венеры рассчитать нельзя — ее терминатор следует зарисовывать при наблюдениях. Фазы Юпитера и Сатурна проявляются настолько слабо, что при зарисовках ими можно пренебречь.

Чтобы научиться различать детали на поверхности планеты, пытайтесь зарисовывать их. Особенно важно это при изучении Марса, Юпитера и Сатурна, так как многообразие их поверхностных деталей и быстрое вращение приводят к тому, что облик поверхности заметно изменяется за короткое время наблюдения. Возможно, разумнее начать с простой зарисовки распределения светлых и темных областей по видимому диску планеты или сосредоточить внимание на некоторых наиболее заметных образованиях, чем пытаться в деталях изобразить весь видимый диск планеты. По мере приобретения опыта ваши рисунки будут все более подробными.

Анализ большого числа рисунков поможет вам оценить интенсивность различных деталей на поверхности планеты. При этом в зависимости от их относительной яркости им приписывают соответствующие численные значения; подобная процедура не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Шкала интенсивностей зависит от планеты и диапазона яркости образований, наблюдаемых на ее поверхности. Обычно интенсивность, соответствующую нулю, приписывают белым образованиям, а далее, чем темнее деталь, тем выше ее интенсивность. К сожалению, оценки интенсивности одних и тех же образований, полученные различными наблюдателями, заметно отличаются. И неудивительно, поскольку они зависят от телескопа, используемого увеличения, а также от условий наблюдения. Иногда может возникнуть путаница при точном отождествлении образований, характеризуемых той или иной величиной интенсивности, поэтому оценку интенсивностей лучше делать непосредственно на рисунке планеты, даже если он довольно приблизителен.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: