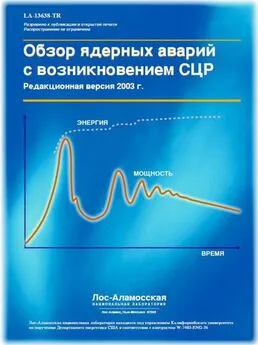

Томас Маклафлин - Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638)

- Название:Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Лос-Аламосская национальная лаборатория

- Год:2003

- Город:Лос-Аламос, Нью-Мексико

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томас Маклафлин - Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638) краткое содержание

Обсуждаются ядерные аварии с возникновением самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР) и характеристики разгона на мгновенных нейтронах на критических сборках. Рассмотрено 60 аварий на различного типа оборудовании и установках. Приводятся детали, позволяющие читателю понять физическую картину, химические процессы во время аварии, а также предоставляется информация об административной обстановке на промежутке времени, предшествующем возникновению аварии, в тех случаях, когда она доступна. Приводится картина изменения мощности во времени, приводятся данные об энерговыделении, последствиях и причинах аварии. Для описания тех аварийных ситуаций, которые возникли на промышленных предприятиях, в настоящую версию были включены два новых раздела. В первом из них содержится анализ и выводы о физических и ядерно-физических свойствах систем, в которых происходила цепная реакция. Во втором обобщаются наблюдения и обсуждаются извлеченные уроки. Обсуждение случаев резкого превышения мощности крупных энергетических реакторов не включено в данный отчет.

Обзор ядерных аварий с возникновением СЦР (LA-13638) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В отличие от сборника 64-В, имевшего с двух сторон отражатель из кирпича, реактор 61-А находился в центре помещения. В процессе фильтрации раствора в сборник 64-В в 18 ч 10 мин 30.01.63 г. уровень раствора превысил критическую высоту, и возник первый пик мощности цепной реакции.

По результатам расследования обстоятельств ядерной аварии было установлено, что в сборнике 64-В находилось около 2520 г U с концентрацией ~71 г/л в объеме 35,5 л. Сборник представлял собой цилиндр диаметром 390 мм и имел полусферическое днище.

Цепная реакция имела циклический характер: за ~10 часов было зарегистрировано 8 пиков цепной реакции уменьшающейся мощности с общим энерговыделением около 7,9 X 10 17дел. Это значение определено по результатам анализа проб на содержание продукта деления 140La в растворе после ядерной аварии. Самогашение пиков происходило благодаря следующим эффектам: образованию радиолитического газа и выбросу части раствора в коммуникации, нагреванию раствора и вызванному им уменьшению плотности системы (росту утечки нейтронов), а также увеличению температуры нейтронного газа (увеличению жесткости его энергетического спектра). По мере остывания раствора и его слива обратно из коммуникаций система вновь становилась надкритической.

Для полного прекращения цепной реакции в 4 ч 30 мин 31.01.1963 г. часть раствора была слита из сборника 64-В в переносные емкости объемом 5 литров. Весь раствор (~35,5 л) хранился в течение года в помещении за бетонной защитой, после чего был переработан.

После срабатывания системы аварийной сигнализации (САС) от первого пика мощности весь персонал был эвакуирован, часть его прошла медицинское обследование. САС имела детекторы в виде счетчиков Гейгера с порогами срабатывания 30 мкР/с. Четыре человека, находившихся на расстоянии около 10 м от сборника 64-В, облучились дозами от 6 до 17 рад. Не было разгерметизации оборудования, выбросов газоаэрозолей и загрязнения помещений. Остановка технологического процесса длилась не более 12 часов.

13. Сибирский химический комбинат, г. Северск, 2 декабря 1963 г

Высокообогащенный уран, U(90 %); накопление органики в вакуумной ловушке опасной геометрии; 16 слабых всплесков мощности в течение 16 часов; незначительное облучение.

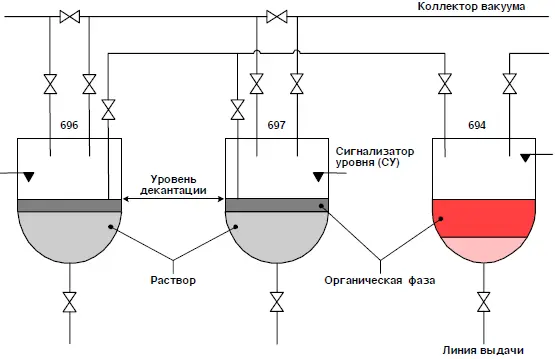

В процессе переработки растворов урана с обогащением 90 % по 235U их передача из аппарата в аппарат или между технологическими установками производилась с помощью вакуумной системы. При этих операциях практически всегда имели место случайные поступления растворов в вакуумную систему в виде капель, брызг, стоков конденсата. Иногда, вследствие промахов оператора, аппараты переполнялись раствором, часть которого попадала в вакуумные линии. Для защиты вакуумной системы от попадания в нее технологических растворов, а также для контроля миграции растворов из аппаратов были установлены три ловушки на коллекторе вакуума. Первые две (NQ 696 и № 697 на рисунке 19) были рабочими и предназначались для сбора растворов из вакуумных линий. Третья ловушка (№ 694) была контрольной и предназначалась для приема растворов из первых двух в случаях их заполнения до определенного уровня. Все три ловушки имели полусферические днища и представляли собой одинаковые цилиндрические емкости опасной геометрии диаметром 500 мм и объемом до 100 литров.

В каждой ловушке был установлен электроконтактный датчик (сигнализатор уровня, СУ), который срабатывал при достижении раствором установленного уровня. В ловушках № 696 и № 697 этот уровень был примерно вдвое ниже, чем в ловушке № 694. При срабатывании сигнализатора уровня в ловушке № 696 или № 697 содержавшийся в ней раствор передавался в ловушку № 694. Процесс передачи заканчивался на уровне, который определялся положением конца погруженной в раствор трубки для его декантации. При срабатывании уровнемера в ловушке № 694 содержавшаяся в ней жидкость полностью передавалась на переработку.

Крупным недостатком электроконтактного уровнемера было то, что он срабатывал только в электропроводящей жидкости, например, в воде или азотнокислом растворе урана. При контакте со слоем экстрагента типа ТБФ (трибутилфосфата) ввиду его низкой электропроводности такие сигнализаторы уровня не срабатывают. При их вводе в эксплуатацию полагали, что поступления органического экстрагента в ловушки будут пренебрежимо малыми. Однако на практике они оказались значительными, так как вакуумная система передач охватывала и аппараты узла экстракции.

В обычном, регламентном режиме технологии ловушки № 696 и № 697 по показаниям сигнализаторов уровня опорожнялись до 4-х раз в сутки. В ловушки поступали азотнокислые растворы и органический экстрагент.

В ловушках № 696 и № 697 происходило расслоение органической и водной фаз.

Находившийся сверху слой экстрагента не обнаруживался уровнемером, который срабатывал, когда к датчику поднимался раствор. Поступавшие в ловушки № 696 и № 697 растворы первоначально проходили через слой экстрагента, при этом часть урана переходила в экстрагент. Аналогичная ситуация имела место и в ловушке № 694, в которой передаваемый из ловушек № 696 и № 697 раствор урана смешивался с экстрагентом (верхняя фаза) и затем с раствором (нижняя фаза). Таким образом, происходило постоянное поступление во все три ловушки экстрагента и его насыщение ураном без контроля ситуации.

Непосредственно перед аварией раствор из ловушки № 694 не выдавался в течение 8 суток, так как сигнализатор ни разу за это время не сработал.

2 декабря 1963 года в 23 ч 45 мин сработал датчик № 38 системы аварийной сигнализации, находившийся вблизи каньона с тремя вакуумными ловушками. Порог срабатывания датчика по мощности дозы γ-излучения составлял 30 мкР/с, его показания быстро возросли до 3000 мкР/с. В результате обследования радиационной обстановки было установлено, что цепная реакция произошла в ловушке № 694. В течение первых ~195 минут произошло 11 всплесков мощности делений с интервалами между ними около 20 мин.

В 3 ч 45 мин 03.12.63 г. было принято решение об отключении вакуумной системы, после чего часть экстрагента, выплеснувшегося ранее вследствие цепной реакции в вакуумные коммуникации, слилась обратно в ловушку. Это привело к возникновению пика мощности, аналогичному по интенсивности первому. С 3 ч 45 мин до 8 часов 03.12.63 г. в ловушке наблюдалось 4 пика мощности с убывающей интенсивностью, между которыми, по показаниям стационарных датчиков, наблюдались флуктуации мощности дозы γ-излучения.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Дин Маклафлин - Братья по разуму [Повесть]](/books/1133368/din-maklaflin-bratya-po-razumu-povest.webp)