Глеб Анфилов - Искусственное Солнце

- Название:Искусственное Солнце

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Детгиз

- Год:1959

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Глеб Анфилов - Искусственное Солнце краткое содержание

Искусственное Солнце - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Все готово к эксперименту.

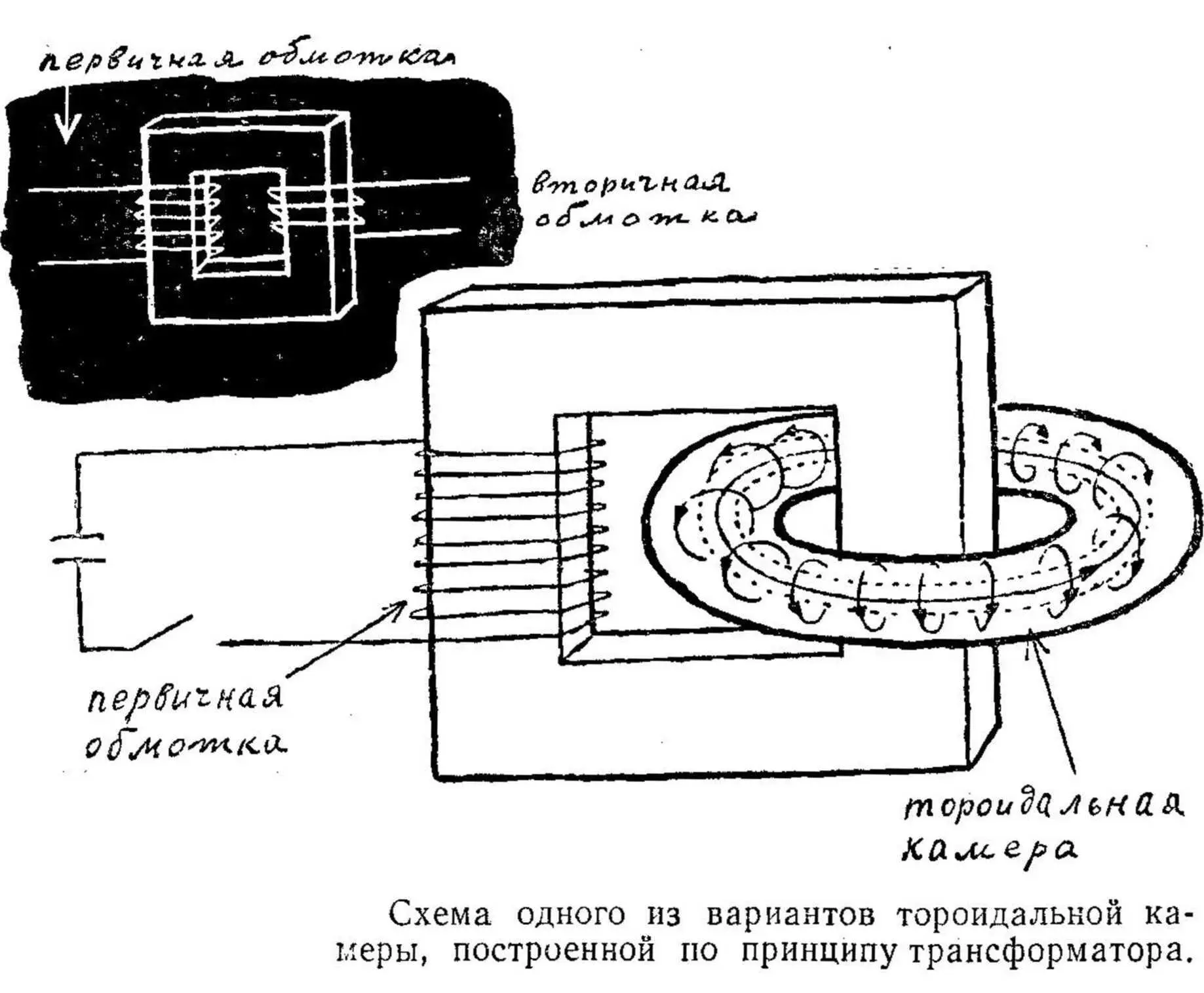

На первичную обмотку от батареи конденсаторов подается электрический импульс очень высокого напряжения. Как и в любом трансформаторе, этот импульс наводит сильный ток во вторичной обмотке — в «витке» газа, заключенного в тор.

Конечно, наведенный ток с большой охотой побежал бы по металлической проволоке. Но выбора у него нет. Волей-неволей приходится пробивать себе путь в газе.

В первое мгновение это нелегко. Газ — хороший изолятор. Поэтому перед разрядом его полезно сделать хоть немного электропроводным. Для этого газ в торе каким-либо способом ионизируют — предварительно отрывают от небольшой части его атомов электроны. Из нейтральных атомы тогда делаются электрически заряженными. Это облегчает развитие в торе разряда.

Ток нарастает, ибо электрически заряженные частицы сразу же подхватываются наведенным полем. Ионизируется все большее количество атомов. Возникает плазма. А она проводит ток не только не хуже, но гораздо лучше, чем металл. Разряд в такой «стерильной», свободной от примесей плазме, ни на что не натыкающейся в стремительном вихре, да еще со всех сторон укутанной в магнитное поле, должен длиться значительно дольше, чем в прямых трубках, и, если верить предсказаниям теории, может сопровождаться весьма большим подъемом температуры.

Опыты в тороидальных камерах советские физики ведут уже давно. Еще в 1953 году молодой теоретик В. Д. Шафранов разработал теорию устойчивости разрядов в подобных аппаратах. И они строились нашими исследователями в разных вариантах.

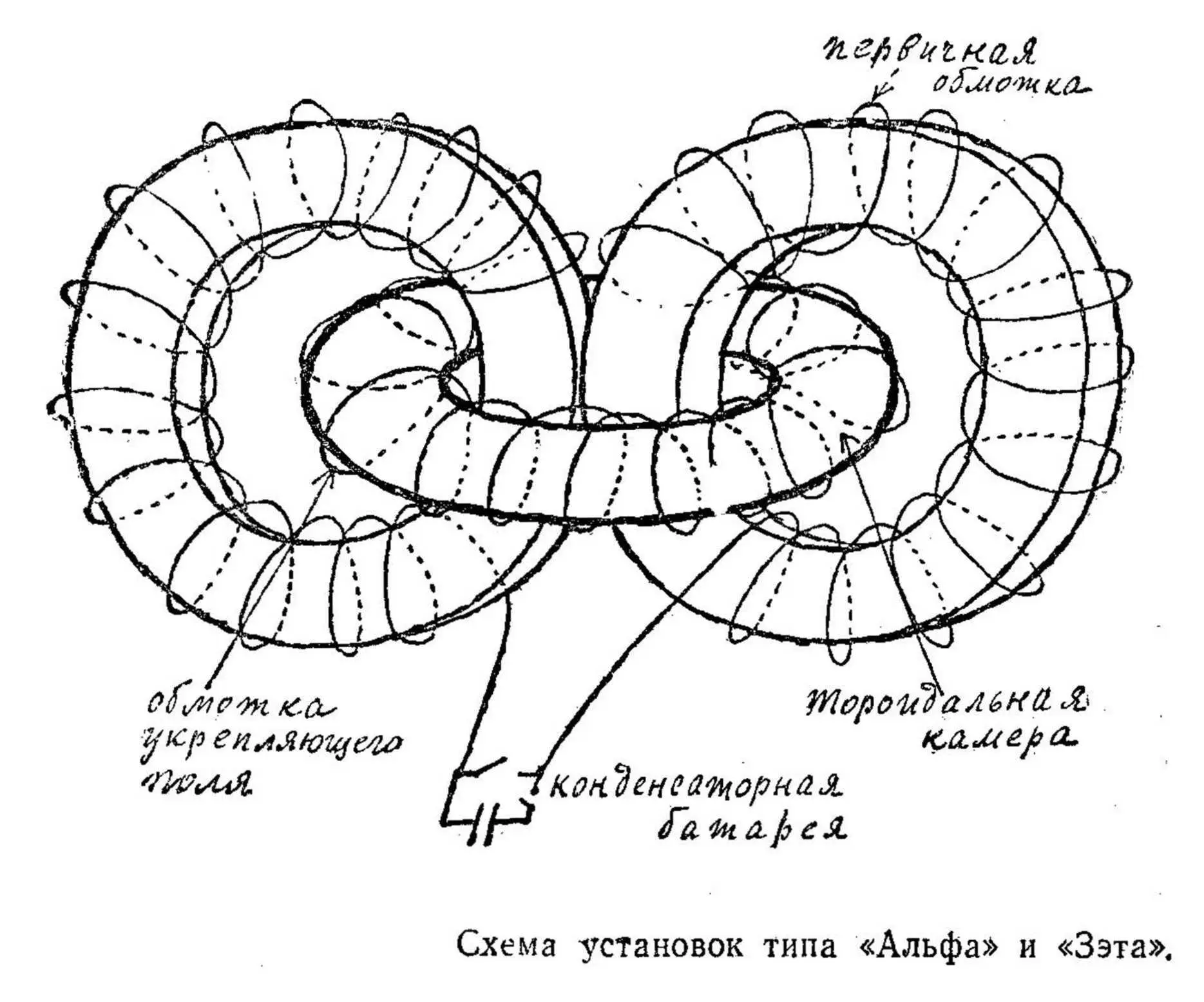

Примером разрядной камеры, устроенной в виде баранки, может служить крупная тороидальная установка Института атомной энергии — воздушный (без железного сердечника) трансформатор, первичная обмотка которого (20 витков толстой медной шины) навита прямо на камеру-баранку с внутренним диаметром трубы в полметра и средним диаметром тора метр с четвертью. Советские физики докладывали об этой установке на Второй женевской конференции осенью 1958 года. Более внушительные размеры имеет тороидальная установка «Зэта» в Харуэлле (Англия). Она была изготовлена под руководством знаменитого физика Джона Кокрофта и вступила в строй в 1957 году. Это — трансформатор с двумя железными сердечниками, которые охватывают тор на манер звеньев цепи. Первичная обмотка сделана на сердечниках. Наконец, еще большие размеры, чем «Ззта», имеет советская камера «Альфа», также с железными сердечниками. Диаметр ее трубы—1,5 метра, а средний радиус тора — 3 метра.

Жизнь плазмы в современных тороидальных камерах длится несколько тысячных долей секунды — вместо миллионных долей секунды, как в прямых трубках. Разряд получается в тысячи раз долговечнее! Это, бесспорно, немалый успех.

Однако программа, рисовавшаяся в умах теоретиков, опытами еще далеко не выполнена. Очень высоких температур в тороидальных установках возбудить пока не удалось. Мешает многое. Металлические стенки камер, дополнительное укрепляющее поле хоть и помогли разряду, но не дали возможности решить задачу до конца. Физики еще не научились запускать кольцевой вихрь плазмы вполне устойчиво.

Что ж, не мудрено. Плазма не велосипедное колесо.

Но если дальше вести такое сравнение (как это сделал в одном, из своих выступлений Л. А. Арцимович), то придется согласиться, что человек, впервые увидевший велосипед, едва ли признает его устойчивым экипажем. Поучившись же, любой из нас становится отличным велосипедистом. Видимо, и физики сумеют в конце концов создавать устойчивое движение плазменных «колес».

К больному приглашен врач. С чего он начинает? С того, что узнает симптомы болезни: осматривает человека, измеряет температуру, кровяное давление и т. д. Физики, желающие «вылечить» плазму, сделать разряды устойчивыми и долговечными, поступают примерно так же: определяют температуру плазмы, стараются отыскать «симптомы» ее «заболеваний».

Очень неприятно, когда врачу, чтобы поставить диагноз, приходится вторгаться внутрь организма больного, Гораздо проще все узнать по внешним признакам и со слов заболевшего. Физик, изучающий плазму, тоже не любит теперь бесцеремонно врезаться в ее нежное тело всякого рода зондами и датчиками. Куда удобнее и надежнее судить о состоянии плазмы по испускаемым ею излучениям.

Но таким способом давно пользуются астрофизики — исследователи Солнца, звезд, далеких галактик (вы ведь помните: именно солнечный луч выдал ученым бесчисленные секреты нашего светила).

Неудивительно, что в диагностике плазмы (отрасль физики, получившая свое имя от чисто медицинского и всем известного термина «диагноз») лучшими считаются астрофизические способы исследования. Изучая плазму, ученые подошли даже к созданию новой научной дисциплины, название которой звучит парадоксально: «экспериментальная астрофизика».

Да, раз уж речь идет об изготовлении искусственных небесных светил, то и изучать их приходится по-астрономически.

В наши дни диагностика плазмы и экспериментальная астрофизика делают еще только первые шаги. Уверенно устанавливать температуру плазмы, выявлять симптомы плазменных недугов, разыскивать их глубинные причины пока очень трудно. Это особенно отчетливо проявилось при экспериментах с тороидальными камерами.

Например, измерение температуры разряда было необычайно сложной задачей для экспериментаторов, работавших на «Зэте». Обычный спектральный метод, по которому физики узнали, как нагрета атмосфера Солнца, оказался негодным, ибо раскаленная дейтериевая плазма почти не светилась. Ведь свет испускают атомы, а в дейтериевой плазме они были вдребезги разбиты.

Решили пойти обходным путем.

В дейтерий добавляли малые примеси более тяжелых атомов (кислорода, азота). Они хоть и разбивались в разряде, но не полностью и поэтому оставались способными испускать свет. По тонким же особенностям спектров излучения таких наполовину разрушенных атомов можно пытаться судить о скоростях их движения. А отсюда уже следовали заключения о температуре плазмы.

Эту методику измерения температуры многие физики признали чересчур сложной, недостаточно разработанной и потому не слишком надеждой. Измеряться могла не только температура, но и просто скорость разогнанных, как в ускорителе, сгусточков плазмы. Недаром первоначальную, оценку температуры разряда в «Зэте» (5 миллионов градусов) впоследствии подвергли сомнению сами же английские ученые. В действительности там развивается не более миллиона градусов (а вернее всего, еще гораздо меньше).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: