Геннадий Куртик - АСТРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

- Название:АСТРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Геннадий Куртик - АСТРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА краткое содержание

АСТРОНОМИЯ ДРЕВНЕГО ЕГИПТА - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

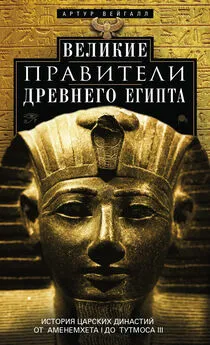

Солнечные часы. Клепсидры оказали влияние на развитие солнечных, или теневых, часов, применявшихся днем. Самый древний экземпляр солнечных часов, найденный в Египте, датируется эпохой Тутмоса III (XV в. до н. э.). Среди космологических текстов в кенотафе Сети I сохранилось, кроме того, описание конструкции, которая восходит, по-видимому, к более ранней стадии развития (EAT, I, с. 116—118; Parker, 1978, с. 713—714). Эти часы (рис. 8) состоят из горизонтального основания, на котором с краю и перпендикулярно к нему установлена горизонтальная же пластина, отбрасывающая тень на основание. В первой половине дня часы устанавливаются пластиной на восток, во второй — на запад. Горизонтальное основание разделено рисками на четыре неравные части, что позволяет в течение дня измерять 8 часовых интервалов. Часы Тутмоса III, в общем, того же типа, но они имеют на горизонтальном основании 5 делений для измерения 6 временных интервалов, т. е. 12 дневных часов. Часы с горизонтальной шкалой позволяют производить измерения до тех пор, пока тень от пластины находится в пределах шкалы. Вне этого промежутка имеется еще два интервала (утренний и вечерний) неопределенной длины, которые в тексте кенотафа Сети I, посвященном описанию теневых часов, оцениваются каждый по два часа, а в часах Тутмоса III, видимо, просто игнорируются. Этот недостаток устранен в конструкциях более позднего времени, где шкале, по которой производится отсчет времени, придан наклон.

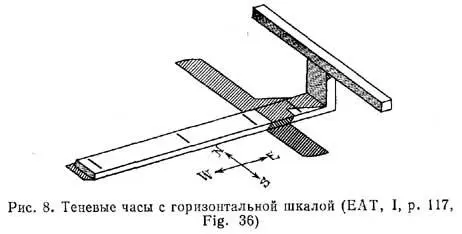

Различные варианты конструкций теневых часов, распространенных в Египте, дают иероглифические изображения эллинистического времени. Среди них находим часы с горизонтальной шкалой (рис. 9 А, В и С), а также с наклонной и плавно изогнутой шкалами (рис. 9, D, Е, F и G). Обязательный элемент теневых часов — отвес, необходимый для обеспечения горизонтальности основания. Обнаруженные в результате археологических раскопок в Египте фрагменты часов и их уменьшенные копии в целом соответствуют изображениям иероглифов. К Позднему периоду восходит объединенная модель трех типов теневых часов, включающая часы с горизонтальной шкалой, с плоской наклонной шкалой и с лестничной шкалой, представляющей разновидность шкалы с наклоном, где ступени исполняли роль часовых отметок (Borchardt, 1920, с. 37—43; Sloley, 1931). Сохранились также фрагменты теневых часов с вертикальной шкалой в форме полукруга, разделенного на 12 равных секторов. Самый ранний известный образец датируется временем царя Мернептаха (XIII в. до н. э.), другие — эллинистическим временем. Промежутки времени отсчитываются на них по движению тени гномона, установленного перпендикулярно к шкале в ее геометрическом центре (Стучевский, 1974; Borchardt, 1920, с. 47— 50; Sloley, 1931, с. 173).

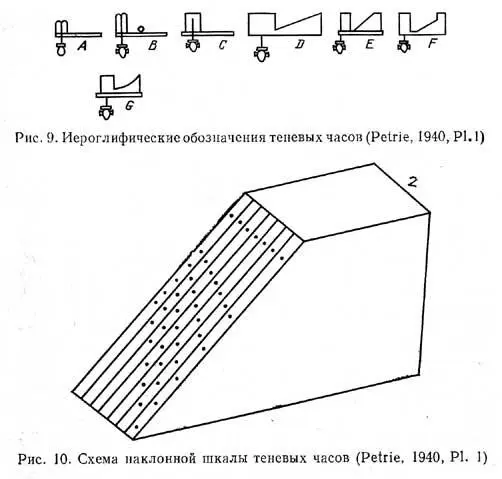

Шкалы теневых часов с наклоном строились по тому же принципу, что и шкалы клепсидр (рис. 10). Каждый месяц имел свою шкалу, длина которой была пропорциональна продолжительности дня в этот месяц. На наклонную поверхность наносили обычно только 7 шкал, поскольку каждая могла использоваться на протяжении года дважды. Шкалы делили на одно и то же фиксированное число интервалов, продолжительность которых менялась в течение года. Подразделение шкал на интервалы, соответствующее равным промежуткам времени, производилось, по-видимому, при помощи водяных часов. Шкалы теневых часов, как и клепсидр, со временем устаревали. Сохранившиеся шкалы позволяют приближенно датировать время создания часов (Лурье, 1947; Borchardt, 1920; Sloley, 1936).

Уменьшенные копии водяных и солнечных часов использовались в египетских храмах для вотивных (т. е. приносимых по обету) жертвоприношений. Так, на одном изображении в храме в Луксоре царь Аменхотеп III преподносит богине истины Маат предмет, напоминающий модель водяных часов. Существует параллель этому изображению эллинистического времени в храме в Дендере. По-видимому, здесь мы имеем дело с древней религиозной традицией, детали которой, однако, неясны (Шолпо, 1939; Pogo, 1936, с. 418—422).

Введение 24-часового деления суток.

Установление 24-часового деления суток складывалось под влиянием двух, первоначально не связанных между собой традиций, — определения времени ночью по восходам и кульминациям звезд и при помощи водяных часов и определения времени днем теневыми часами. Объединение этих традиций было достигнуто благодаря водяным часам, которые давали достаточно равномерную и независимую от астрономических явлений шкалу времени, и сопровождалось определенным ростом уровня математической мысли.

Наиболее раннее упоминание о «часах» содержится в одном из текстов пирамиды Униса, последнего царя V династии (XXV в. до н. э.), в котором говорится, что он (т. е. царь) «проясняет ночь и упорядочивает часы» (Faulkner, 1969, с. 101, § 515; Parker, 1978, с, 711). Впервые деление ночи на 12 частей встречается в диагональных календарях времен IX—XII династий. Оно возникло при участии трех моментов: а) календарной системы, в которой год подразделялся на 36 10-дневных недель; б) особого представления о ночи как промежутке полной темноты; в) традиции измерять время ночью по моментам восхода особых звезд, связанных с декадами схематического календаря.

Самое раннее свидетельство о подразделении дня на часы содержится в описании теневых часов из кенотафа Сети I и восходит, по-видимому, к середине II тыс. до н. э. Продолжительность «дня» (т. е. промежутка от рассвета до наступления полной темноты) в этом тексте оценивается величиной 8 + 2 + 2 = 12 часов. Для подобного деления, по-видимому, не существовало других оснований, кроме желания установить симметричное деление для ночи и для дня. Таким образом, текст кенотафа Сети I представляет самый ранний пример деления суток на 24 части. Полученные при этом «часы», однако, имеют неодинаковую продолжительность, меняются сезонно и не связаны с наблюдением восходов и заходов Солнца.

Следующий шаг был сделан в конструкции теневых часов времен Тутмоса III, которые имеют горизонтальную шкалу и предназначаются для измерения 12 дневных интервалов в промежутке от восхода до захода Солнца. Возможно, здесь мы впервые встречаемся с новой трактовкой дня как промежутка, определяемого моментами восхода и захода Солнца. Если это верно, то измеряемые с их помощью интервалы по своему смыслу близки «сезонным часам» эллинистического времени (EAT, I, с. 120—121).

В дальнейшем развитие шло по следующим четырем направлениям.

1. Наблюдая сезонные изменения продолжительности ночи, египетские астрономы нашли, что отношение длин наибольшей и наименьшей ночи в году М/т =14/12. Впервые оно встречается при описании водяных часов в гробнице Аменемхета и затем регулярно используется в конструкции шкал водяных часов, а также в линейных схемах для определения продолжительности дня и ночи (EAT, III, с 46; Pogo, 1936). В одном важном тексте рамессидского периода принято отношение М/т =3/1, которое, как показал О. Нейгебауэр, «абсолютно невозможно для какой-либо местности в Египте, если «день» означает интервал от восхода до захода Солнца». Это отношение, однако, приобретает реальный смысл, если сравниваются промежуток полной темноты в день летнего солнцестояния, как он определялся восходами деканов (~6h), и соответствующий ему интервал в день зимнего солнцестояния (~18h) (EAT, I, с. 119—120). Таким образом, здесь мы опять встречаемся с концепцией ночи, не связанной с моментами восхода и захода Солнца.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: