Александр Китайгородский - Физика для всех. Движение. Теплота

- Название:Физика для всех. Движение. Теплота

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Китайгородский - Физика для всех. Движение. Теплота краткое содержание

Авторы этой книги – лауреат Ленинской и Нобелевской премий академик Л.Д. Ландау и профессор А.И. Китайгородский – в доступной форме излагают начала общего курса физики.

Примечательно, что вопросы атомного строения вещества, теория лунных приливов, теория ударных волн, теория жидкого гелия и другие подобные вопросы изложены вместе с классическими разделами механики и теплоты. Подобная тесная связь актуальных проблем физики с ее классическими понятиями, их взаимная обусловленность и неизбежные противоречия, выводящие за рамки классических понятий, – все это составляет сущность современного подхода к изучению физики.

Новое, свежее изложение делает книгу полезной для самого широкого круга читателей.

Физика для всех. Движение. Теплота - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В этом смысле описанные до сих пор источники энергии обладают большим преимуществом по сравнению с топливом. Топливо сжигается. Использование энергии каменного угля, нефти, дерева – это невозвратимое уничтожение земных ценностей. Было бы очень заманчиво осуществить фотохимический двигатель, т.е. получать энергию при помощи механизма фотосинтеза, который обеспечивает накопление энергии топлива. Зеленый лист любого растения – это завод, который из молекул воды и углекислого газа благодаря энергии солнечных лучей вырабатывает органические вещества с большим запасом энергии в молекулах. Этот процесс в растениях имеет малый КПД (~1 %), но и при этом ежегодно запасаемая растениями энергия равна 2·10 15кВт·ч, т.е. в сотни раз превышает годовую выработку энергии всеми электростанциями мира. Механизм фотосинтеза до конца еще не разгадан, но нет сомнения, что в будущем удастся не только осуществить фотосинтез в искусственных условиях, но и повысить при этом его КПД. Однако в этой области человек пока не может состязаться с природой и вынужден пользоваться ее дарами, сжигая дрова, нефть, уголь.

Каковы же запасы топлива на земном шаре? К обычному топливу, т.е. такому, которое горит от поднесенного огня, относятся уголь и нефть. Их запасы на земном шаре крайне малы. При современном расходовании нефти ее разведанные запасы придут к концу уже к началу следующего тысячелетия. Запасов каменного угля несколько больше. Количество угля на Земле выражают цифрой в десять тысяч миллиардов тонн. Килограмм угля при сгорании дает 7000 ккал тепла. Таким образом, общие энергетические запасы угля измеряются цифрой порядка 10 20ккал. Это в тысячи раз больше годового потребления энергии.

Запас энергии на тысячу лет надо признать очень малым. Тысяча лет – это много только по сравнению с длительностью человеческой жизни, а человеческая жизнь – ничтожное мгновение по сравнению с жизнью земного шара и с временем существования цивилизованного мира. Кроме того, потребление энергии на душу населения непрерывно растет. Поэтому, если бы запасы горючего сводились к нефти и углю, то положение дел на Земле с энергетическими запасами следовало бы считать катастрофическим.

В начале сороковых годов нашего века была доказана практическая возможность использования совершенно нового вида горючего, называемого ядерным. Мы располагаем значительными запасами ядерного горючего.

Здесь не место останавливаться на устройстве атома и его сердцевины – атомного ядра, на том, каким образом можно извлечь внутреннюю энергию из атомных ядер. Выделение ядерной энергии может быть осуществлено лишь в значительных масштабах на так называемых атомных электростанциях. Ядерная энергия выделяется в виде тепла, которое используется совершенно так же, как на электростанциях, работающих на каменном угле.

В настоящее время мы можем выделять энергию в промышленных количествах из двух элементов – урана и тория. Особенность ядерного горючего, являющаяся его основным достоинством, – это исключительная концентрированность энергии. Килограмм ядерного горючего отдает энергии в 2,5 миллиона раз больше, чем килограмм каменного угля. Поэтому, несмотря на относительно малую распространенность этих элементов, их запасы на земном шаре в энергетическом выражении довольно значительны. Примерные расчеты показывают, что запасы ядерного горючего существенно больше, чем запасы каменного угля. Однако приобщение к топливу урана и тория не решает принципиальную задачу освобождения человечества от энергетического голода – запасы минералов в земной коре ограничены.

Но уже сейчас можно указать поистине безграничный источник энергии. Речь идет о так называемых термоядерных реакциях. Они возможны лишь при сверхвысоких температурах порядка двадцати миллионов градусов. Эта температура пока что достигается лишь при атомных взрывах.

Сейчас перед исследователями стоит задача получения высоких температур не взрывным путем, и первые попытки достигнуть температуры в миллион градусов увенчались успехом.

Если физики сумеют работать с необходимыми высокими температурами в десятки миллионов градусов, получаемыми не взрывным путем, то управляемая реакция слияния атомных ядер водорода (она и носит название термоядерной) станет возможной. При этой реакции будет выделяться огромная энергия на килограмм горючего. Для того чтобы обеспечить сейчас человечество энергией на один год, достаточно выделить термоядерную энергию путем переработки десятка миллионов тонн воды.

В мировом океане запасено столько термоядерной энергии, что ее хватит для покрытия всех энергетических потребностей человечества в течение времени, превышающего возраст солнечной системы. Вот уж действительно безграничный источник энергии.

Двигатели

Человек, живущий в XX веке, привык пользоваться разнообразными двигателями, выполняющими за него огромную работу, облегчающими труд, удесятеряющими его силы.

До настоящего времени в сельском хозяйстве многих стран применяются ветряные мельницы. Этот простейший двигатель, использующий энергию ветра, служит человеку уже много веков. Лопасть такого двигателя плоская. Она поставлена под некоторым углом к направлению ветра. Набегающий поток воздуха, ударяясь о лопасти, расположенные по окружности, вращает колесо.

Понятно, что ветряной двигатель можно обратить: если какой-либо мотор будет вращать его, то лопасти будут отбрасывать сильную струю воздуха вдоль оси вращения. При установке такой системы на глиссере, самолете или вертолете мы говорим о воздушном винте. Реакция струи, отбрасываемой винтом, тянет глиссер или самолет и создает подъемную силу у вертолета.

По-видимому, первым двигателем, использованным человеком для своих нужд, была водяная (гидравлическая) турбина в самой примитивной ее модификации – в виде водяного колеса.

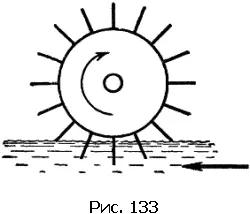

Рис. 133 изображает так называемое подливное водяное колесо. Ударяясь о погруженную в воду лопатку колеса, струя воды отдает ей часть своей кинетической энергии. Лопатка приходит в движение. Так как она жестко связана с колесом, то колесо начинает вращаться. Но сразу видно, что перпендикулярно к потоку в каждый момент времени может стоять только одна лопатка. Остальные образуют острые углы с набегающими струями, отбирая от них меньше энергии, чем перпендикулярная лопатка. Коэффициент полезного действия такого колеса невысок. Путь его повышения очевиден: надо сделать так, чтобы перпендикулярно к набегающему потоку стояли все лопатки колеса. Осуществить эту идею удается при помощи направляющего аппарата. Из рис. 134 ясно, что при этом для успешной работы турбины необходимо наличие разности уровней воды. Мы приходим к схеме современной гидроэлектростанции, мощная плотина которой с громадной силой бросает массы воды на лопатки турбин. Выполненные на высоком уровне современного инженерного искусства, гидравлические турбины проектируются на мощности, превышающие 100000 кВт, и имеют при этом КПД 95 %. Поскольку эти мощности создаются при довольно малых оборотах (порядка 100 в минуту), строящиеся сейчас гидравлические турбины поражают размерами и весом. Так, высота рабочего колеса турбины Волжской ГЭС им. Ленина – около 10 м, вес 420 т.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: