Ирина Радунская - Проклятые вопросы

- Название:Проклятые вопросы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Московские учебники

- Год:2005

- Город:Москва

- ISBN:ISBN 5-7853-?????????

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Ирина Радунская - Проклятые вопросы краткое содержание

В науке, как и в искусстве, есть ряд вопросов, вечных вопросов, над которыми бьются поколения учёных. Они называют их проклятыми вопросами. Познаваем ли мир? Может ли разум овладеть секретами природы? Что есть истина? Можно ли запланировать открытия? Как стимулировать в человеке творческое начало? Что усиливает творческую отдачу?

В книге Ирины Радунской «Проклятые вопросы» читатель встретится с разнообразными научными проблемами. Узнает, как возникли многие новые науки и насколько углубились и расширились рамки старых; как меняются аспекты и задачи ядерной физики и космологии, физики элементарных частиц и лазерной техники, нелинейной оптики и спектрального анализа; какие перемены в нашу жизнь внесут высокотемпературные сверхпроводники; что за секреты скрываются в недрах сверхновых звёзд; как влияют достижения физики ядерного магнитного резонанса на прогресс медицины.

А главное, читатель узнает, как учёные приходят к открытиям, какой ценой достаются прозрения тайн природы.

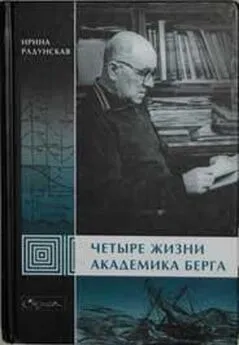

В этой книге, как в своих прежних книгах «Безумные идеи», «Превращения гиперболоида инженера Гарина», «Крушение парадоксов», «Кванты и музы», «Аксель Берг — человек XX века», трилогии «Предчувствия и свершения» — («Великие ошибки», «Призраки», «Единство») и «Квинтэссенция», автор рассказывает о развитии идей, о перипетиях индивидуального и коллективного творчества учёных. О какой бы области науки ни велась речь, основное внимание сосредоточено на героическом, напряжённом труде физиков, математиков, астрономов, космологов, астрофизиков, труде, который во все времена служил фундаментом прогресса человечества, основой цивилизации, источником наших знаний об окружающем мире, инструментом дальнейшего совершенствования человеческого разума.

Проклятые вопросы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В 1963 году американский астрофизик М. Шмидт, пытаясь выявить какую-либо закономерность в положении спектральных линий одного из квазаров, обнаружил, что их можно сопоставить с известными спектральными линиями атомов водорода. Но при этом надо допустить, что все они сдвинуты в красную сторону спектра. Причина? В свете хаббловского мировоззрения это может происходить вследствие быстрого удаления квазара от Земли.

Простые вычисления показали, что скорость удаления этого квазара составляет 48 тысяч километров в секунду. Скорость, соответствующая значению Z = 0,158. Это один из близких к нам квазаров.

Правильность предположения подкреплялась тем, что Шмидту удалось отождествить и ряд других линий в спектре этого квазара со спектрами различных химических элементов.

Теперь известно, что квазары излучают электромагнитные волны в широчайшем диапазоне, включающем радиоволны, с одной стороны, и ультрафиолетовые волны — с другой стороны. Более того, аппаратура, установленная на искусственных спутниках Земли, зафиксировала ещё более коротковолновое излучение некоторых квазаров, простирающееся вплоть до диапазона гамма-лучей.

Теория, которая могла бы описать природу квазаров и процессы, обеспечивающие пополнение колоссальных потоков энергии, излучаемой ими в течение длительного времени, ещё не разработана. Известно лишь, что они излучают не меньше энергии, чем миллиарды Солнц, а их размеры не превышают размера Солнечной системы. Неудивительно, что мысли учёных в поисках объяснения обратились к другой космической тайне наших дней, к чёрным дырам. Не может ли быть, что в центре квазара расположена огромная чёрная дыра или даже несколько чёрных дыр? Ведь они обладают огромной массой и пополняют свою энергию, притягивая звёзды из окружающего пространства. Необычно большие гравитационные силы, исходящие из чёрной дыры, разрушают приближающиеся к ней звёзды. При этом возникает интенсивное излучение электромагнитных волн во всём диапазоне: от радиоволн до самого коротковолнового гамма-излучения. Картина, нарисованная воображением учёных, подходила к реальным наблюдениям.

Конечно, эта гипотеза привлекла к себе пристальное внимание. Она взволновала астрофизиков.

Вскоре были изучены спектры многих квазаров и обнаружена отчётливая закономерность: если отобрать ряд квазаров с одинаковой светимостью, то их количество растёт вместе с ростом Z, то есть вместе с расстоянием до них. Для квазаров с большей светимостью этот рост заметен сильнеё, чем для квазаров с малой светимостью. Но при значении Z порядка 2,1 количество квазаров начинает падать. Самый далёкий из обнаруженных квазаров имеет Z = 4,43. Свет, приходящий к нам от этого квазара, был послан им в чрезвычайно отдалённое время, когда после Большого взрыва прошло «только» 2 миллиарда лет, а диаметр Вселенной составлял лишь 18 процентов современного значения.

Удивительно, что не найдено ни одного квазара, находящегося более далеко, хотя чувствительность современных крупных телескопов, оснащённых электроникой, такова, что при их помощи можно было бы наблюдать квазары с Z = 6.

Это значит, что квазары видны в ограниченном слое мирового пространства: между Z = 0,15 и Z = 4,5. Причём для Z, превосходящих 3, количество их быстро уменьшается.

Причина ещё не установлена. Не исключено, что для объяснения этого факта учёным придётся пойти на крайность, пересмотреть теорию эволюции Вселенной.

Внимательное изучение спектров наиболее удалённых квазаров показало, что в них спектральные линии, отождествлённые Шмидтом, сместились за пределы спектра, видимого глазом, уйдя в область невидимых инфракрасных волн.

Вместо них в видимом участке спектра появились новые широкие спектральные линии. Что это за линии? Какая тайна скрывается за ними? Астрономы обратились за советом к физикам. Вскоре неопознанные линии удалось отождествить с наиболее яркой спектральной линией, наблюдаемой в лабораториях в невидимой глазом ультрафиолетовой части спектра атомов водорода. Она принадлежит к серии спектральных линий, открытых в 1906 году американским физиком Т. Лайманом. Это событие не заметили. Никому и в голову не пришло, что открытие зазвучит во весь голос в конце века.

Теперь пора познакомиться с Лайманом. Теодор Лайман родился в 1874 году в США в городе Бостоне. Ему было двадцать три года, когда он окончил знаменитый Гарвардский университет. Работая в этом же университете, он открыл серию спектральных линий водорода, лежащих в далёкой ультрафиолетовой области спектра. Физики назвали эту серию именем Лаймана. Спектральные линии Лаймана возникают чаще всего в газах при небольших давлениях, когда атомы газа редко сталкиваются друг с другом. Что ж, учёные, работающие в области спектрального анализа, приняли это к сведению.

Изучение спектральных линий началось в 1817 году, когда немецкий физик И. Фраунгофер заметил в спектре Солнца отдельные узкие линии, выглядевшие тёмными на ярком фоне солнечного спектра. В 1834 году англичанин Ф. Тальбот объяснил: «Когда в спектре пламени появляются какие-нибудь определённые линии, они характеризуют металл, содержащийся в пламени». В 1859 году Г. Кирхгоф и Р. Бунзен создали метод спектрального анализа. Он дал науке огромные возможности: судить по спектральным линиям о наличии в исследуемом веществе или объекте определённых химических элементов. Этот метод плодотворно используется и в промышленности, и при лабораторных исследованиях, и при изучении космических объектов.

Особое звучание исследование спектров получило в 1870 году, когда Дж. Стони заметил, что три спектральные линии в спектре Солнца соответствуют трём спектральным линиям спектра атомов водорода и что длины волн этих линий относятся между собой как определённые целые числа.

Через пятнадцать лет швейцарский физик и математик И. Бальмер обнаружил важное обстоятельство: закономерность, замеченная Стони, есть частный случай более общего закона. Он нашёл, что длины волн всех видимых спектральных линий водорода могут быть связаны простой формулой. Нужно лишь приписывать некоторой переменной величине, входящей в эту формулу, целочисленные значения от трёх и больше. Эти спектральные линии водорода теперь называют спектральной серией Бальмера.

Закономерности, вскрытые Бальмером, Лайманом и другими физиками в спектре атомов водорода, стали экспериментальной основой, на которой Нильс Бор возвёл первый этаж величественного здания квантовой физики. Он построил модель атома водорода, поставив этим на твёрдую основу резерфордовскую планетарную модель атома. Недаром физики в шутку говорят: атом Бора — это не атом химического элемента бора, а атом водорода.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: