Виктор Бродянский - Вечный двигатель — прежде и теперь. От утопии — к науке, от науки — к утопии

- Название:Вечный двигатель — прежде и теперь. От утопии — к науке, от науки — к утопии

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:ФИЗМАТЛИТ

- Год:2001

- Город:Москва

- ISBN:5-9221-0202-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виктор Бродянский - Вечный двигатель — прежде и теперь. От утопии — к науке, от науки — к утопии краткое содержание

В популярной форме рассказывается об истории вечного двигателя от первых попыток его создания до современных «изобретений». Раскрывается значение для энергетики двух фундаментальных законов — первого и второго начал термодинамики. Показана бесполезность попыток обойти эти законы независимо от сложности предлагаемых для этого устройств.

Для широкого круга читателей, интересующихся историей техники и ее современными проблемами.

Вечный двигатель — прежде и теперь. От утопии — к науке, от науки — к утопии - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Но законы «равнодушной природы» неумолимы: они — одинаковы и для честных энтузиастов, и для отпетых жуликов, для докторов наук и малограмотных умельцев. Все, что научному закону противоречит, осуществить нельзя. Поэтому при всем человеческом сочувствии к изобретателям ppm-2 нужно показывать их несостоятельность и открывать «тьму низких истин», в которой (такова диалектика) и есть настоящий свет.

Именно этим мы займемся в следующей главе.

Глава пятая.

ВЕЧНЫЕ ДВИГАТЕЛИ ВТОРОГО РОДА

Я не собираюсь критиковать. Я просто не могу понять, как может человек написать такую чепуху?

Н. Бор5.1. Какие ppm-2 изобретают теперь?

Различных проектов ppm-2 предлагается очень много, и принципы их действия самые разнообразные: термомеханические, химические, гравитационные, электрические… Есть и такие, к которым трудно подобрать научный термин, чтобы объяснить принцип их действия.

Вместе с тем, независимо от принципа действия, все предложенные двигатели можно разделить на два больших класса.

Первый из них включает правильные, «идейно чистые» вечные двигатели второго рода, основанные на «энергетической инверсии», о которой уже говорилось. Естественно, что ни один из них не работает, несмотря на все усилия их авторов. Эти «настоящие» ppm-2 большей частью основаны на простых термомеханических принципах. В зависимости от области, к которой тяготеет изобретатель, проекты таких ppm-2 опираются либо на теплотехнику, либо на холодильную технику. Однако многие изобретатели, разочаровавшись в возможностях и той, и другой, ищут «новые пути». Отсюда — появление проектов электрических, химических и даже электрохимических ppm-2. Реализация любого из этих проектов и пуск соответствующего двигателя сразу сняли бы вопрос о возможности осуществления ppm-2 и перевернули бы всю термодинамику. Однако ни одного акта о внедрении такой системы нет.

Второй класс, напротив, включает те машины-двигатели, которые вполне могут работать, хотя на первый взгляд тоже представляют собой ppm-2. Это уже «не настоящие» ppm-2; их можно назвать псевдо-ppm. Принцип их действия находится в полном согласии с законами термодинамики. Однако делаются попытки выдать их за настоящие ppm-2 и таким образом доказать возможность их создания. Но при тщательном рассмотрении всегда оказывается, что никакой «инверсии» энергии в них нет.

«Настоящим» ppm-2 посвящены §5.2 и 5.3.

В них показано, что те двигатели, которые действительно могут работать, — не «вечные» (не ppm-2), а те, которые действительно «вечные» (ppm-2), — не могут работать.

В §5.4 описаны наиболее интересные псевдо-ppm.

5.2. Проекты термомеханических ppm-2

Трудно сейчас установить, когда именно был предложен первый проект вечного двигателя второго рода. Во всяком случае, достоверно известно, что это произошло более 100 лет назад.

Первым известным изобретателем в этой области был некий американский профессор Гэмджи, предложивший сконструированный им так называемый нуль-мотор, который должен был работать, извлекая теплоту, как мы бы теперь сказали, из равновесной окружающей среды. Было это в 1880 г.

Вторым, кто предложил двигатель, работающий на «теплоте окружающей среды», был тоже американец Ч. Триплер, человек более известный, чем Гэмджи, в связи с тем, что он сконструировал (правда, на основе уже известных разработок) действующую установку для сжижения воздуха. Публикация о двигателе Триплера появилась впервые в 1899 г.

Оба эти изобретения связаны одной и той же особенностью: происходящие в них процессы должны были протекать при температуре ниже окружающей среды. Именно здесь, в специфической области низких температур, где «на холоде», казалось бы, все происходит иначе, чем в традиционной теплотехнике, оба изобретателя хотели решить энергетическую проблему по-новому. Нет сомнения, что именно такое «холодное» направление мыслей первых создателей проектов ppm-2 связано с сенсационными успехами техники низких температур, которые как раз пришлись на конец 70-х-90-е годы XIX века.

Самая низкая температура, которую до этого удалось получить М. Фарадею в 1840 г., составила —110 °С, но в 1877 г. Л. Кайете и независимо от него Р. Пикте добились температуры —180 °С, а в 90-х годах К. Ольшевскому удалось понизить рубеж рекордно низких температур до —200 — 230 °С. Наконец, Д. Дьюар в 1898 г. сжижил водород при — 253°С. Этот резкий прорыв в область небывало низких температур произвел очень сильное впечатление на современников.

Одновременно развивались и технические приложения низких температур. Ш. Телье (1867 г.), а затем К. Линде в 70-х годах были разработаны аммиачные холодильные машины, а в 1895 г. К. Линде и Р. Хэмпсон почти одновременно создали промышленные установки для сжижения воздуха.

Именно два последних достижения низкотемпературной техники того времени — аммиачная холодильная машина и установка сжижения воздуха — послужили соответственно прототипами проектов Гэмджи и Триплера. Прототипами их назвать можно только условно, поскольку идея была совсем новой: использовать холодильные машины в совершенно другом плане — как двигатели.

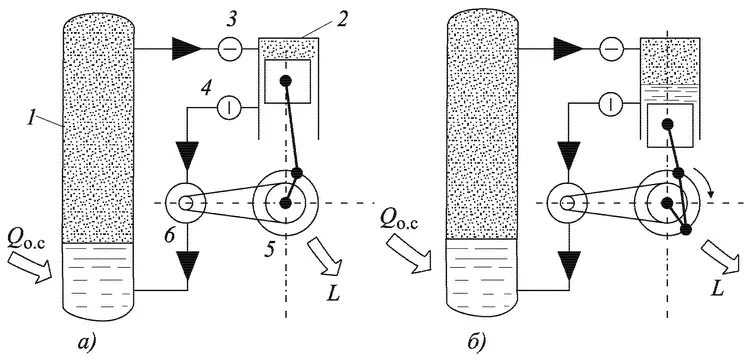

Авторская схема «нуль-мотора» приведена на рис. 5.1. В дальнейшем она была усовершенствована (добавлен еще один котел, введен струйный эжектор). Однако принципа работы «нуль-мотора» эти изменения не касались.

Как же, по мысли автора, должен был работать этот двигатель? Известно, что при температуре окружающей среды (например, 300 К = 27 °С) аммиак кипит при давлении 1,0 МПа (10 ат) [69] Кривая зависимости давления пара от температуры кипения аммиака показана на рис. 5.2.

. Следовательно, в котле с жидким аммиаком, помещенным в эту среду, установится повышенное по сравнению с атмосферным давление пара. Можно направить этот пар в низкотемпературную поршневую машину (так называемый детандер). В этом случае он расширяется, и давление становится, например 0,1 МПа (1 ат), отдавая внешнюю работу, соответственно охлаждается до 250 К (—23 °С) и частично при этом ожижается. Жидкий аммиак вместе с паром через выпускной клапан поступает в насос, который приводится в движение самой расширительной машиной, — детандером. В насосе давление аммиака снова поднимается до 1,0 МПа (10 ат). Холодная смесь жидкого аммиака и пара возвращается в котел. Здесь за счет теплоты Q О.С., поступающей из более теплой атмосферы (напомним, что аммиак после расширения имеет температуру — 23 °С), он снова испаряется. Пар отводится в детандер, и цикл повторяется. Таким образом, двигатель работает, отдавая потребителю работу L (равную работе, производимой детандером, за вычетом небольшой ее части, затраченной на привод насоса).

Интервал:

Закладка: