Борис Шустов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Название:Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Физматлит

- Год:2010

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9221-1241-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Шустов - Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра краткое содержание

Проблема астероидно-кометной опасности, т. е. угрозы столкновения Земли с малыми телами Солнечной системы, осознается в наши дни как комплексная глобальная проблема, стоящая перед человечеством. В этой коллективной монографии впервые обобщены данные по всем аспектам проблемы. Рассмотрены современные представления о свойствах малых тел Солнечной системы и эволюции их ансамбля, проблемы обнаружения и мониторинга малых тел. Обсуждаются вопросы оценки уровня угрозы и возможных последствий падения тел на Землю, способы защиты и уменьшения ущерба, а также пути развития внутрироссийского и международного сотрудничества по этой глобальной проблеме.

Книга рассчитана на широкий круг читателей. Научные работники, преподаватели, аспиранты и студенты различных специальностей, включая, прежде всего, астрономию, физику, науки о Земле, технические специалисты из сферы космической деятельности и, конечно, читатели, интересующиеся наукой, найдут для себя много интересного.

Астероидно-кометная опасность: вчера, сегодня, завтра - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

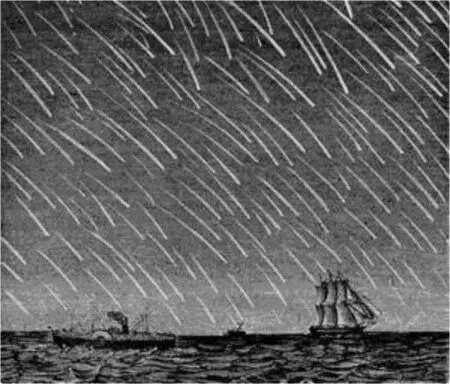

Метеорный дождь, произошедший в ноябре 1799 г., был подробно описан известным немецким ученым и путешественником А. Гумбольдтом, находившимся в это время в Южной Америке. После расспросов индейцев-старожилов он установил, что такие дожди наблюдались раз в 33–34 года. По предложению Гумбольта в ноябре 1833 г. было организовано массовое наблюдение этого потока — метеорного ливня Леониды, нашедшего свое отражение даже в искусстве, а 1833 г. считается годом рождения метеорной астрономии. В этих наблюдениях участвовал также профессор Йельского колледжа в НьюХейвене (США) Д. Олмстед, который и ввел понятие радианта метеорного потока как точки пересечения продолжений метеорных следов на небесной сфере. Он установил, что радиант метеорного дождя 1833 г. находится в созвездии Льва (Leo). С тех пор метеорные потоки называют по имени созвездия, в котором находится радиант метеорного потока.

По определению Международного астрономического союза (МАС), термин « метеороид » означает движущийся в межпланетном пространстве твердый объект, который по размеру значительно меньше астероида, но значительно больше атома. Для определенности будем считать, что массы метеороидов могут находиться в диапазоне от 10 -18до 10 8г.

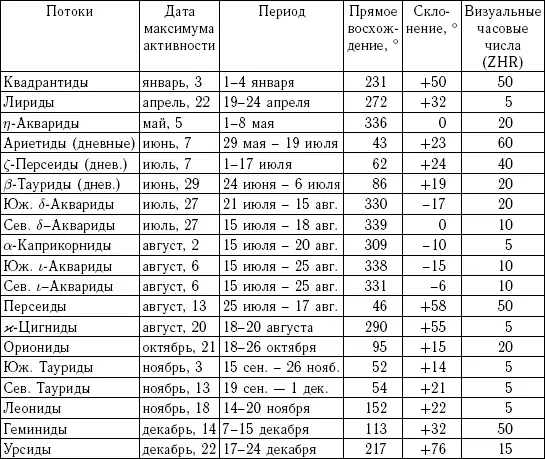

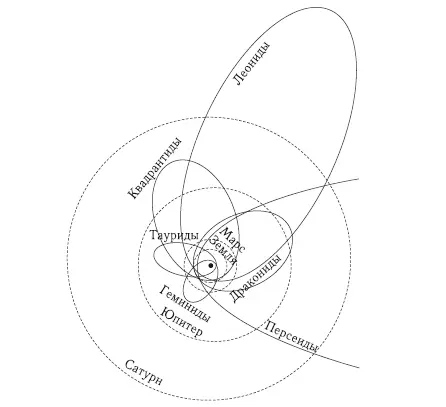

Метеороид, долетевший до поверхности Земли, называется метеоритом . Следует отметить, что несколько метеорных потоков с разными радиантами, наблюдающиеся в разное время года, могут иметь генетическую связь. Примером служит метеорный рой Квадрантиды. Подробное исследование эволюции орбиты этого роя показывает, что он имеет сложную форму и пересечение его с Землей, возможно, порождает и другие метеорные потоки, одним из которых является поток Аквариды, а другим — дневные Ариетиды. Данные о главных метеорных потоках приведены в табл. 5.1. На рис. 5.5 показаны орбиты некоторых из них.

Рис. 5.3. «Огненный дождь» у берегов Флориды 12 ноября 1799 г. [Клейн, 1898]

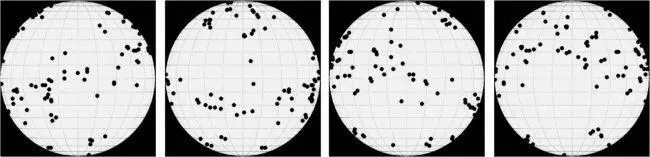

Рис. 5.4. Радианты метеорных потоков Леониды, Дракониды, Квандрантиды и Южные Тауриды

Помимо главных метеорных потоков выделяют также дополнительные метеорные потоки и так называемые малые метеорные рои. Количество метеоров, обнаруженных в малых метеорных роях, может составлять несколько единиц и, в общем, они могут рассматриваться как флуктуации спорадического фона.

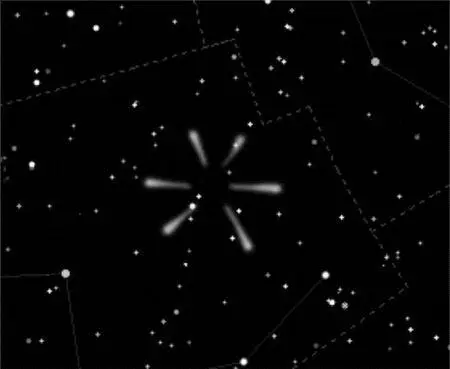

На рис. 5.6 представлены распределения 184 радиантов наиболее крупных метеорных потоков, согласно данным IMO (Международной метеорной организации, http://www.imo.net/calendar/) и DMS (Голландского метеорного общества, http://www.dmsweb.org). Это наиболее достоверные и хорошо изученные радианты на сегодняшний день: для этих потоков известны все параметры, и именно на них ориентируется подавляющее большинство наблюдателей. В ряде случаев наблюдаемые характеристики этих потоков были получены на большом массиве визуальных и телевизионных наблюдений, хотя определение принадлежности наблюдавшихся метеоров к этим потокам имеет несколько субъективно-интуитивный характер. В частности, это касается отнесения существенной части метеоров, не отождествленных с потоками, к спорадическим. Поэтому даже крупные метеорные потоки требуют дополнительной проверки, которая возможна только благодаря круглогодичному мониторингу с нескольких пунктов наблюдений.

Для исследования потока метеороидов через околоземное пространство как с целью пополнения уже накопленных о них сведений, так и для поиска неизвестных прежде метеорных потоков в ИНАСАН проводится круглогодичный телевизионный мониторинг метеорных потоков. Одна из задач этого мониторинга сводится к построению Верифицированного каталога метеорных потоков (ВКМП), включающего в себя как крупные, так и малые метеорные потоки.

Радианты малых метеорных роев, а также радианты спорадических метеоров имеют при внимательном рассмотрении не совсем равномерное распределение по небесной сфере. Для спорадических метеоров существует шесть преимущественных направлений потока метеорного вещества на Землю. Это области, близкие к направлениям на Солнце и противоположное ему (гелийная и антигелийная точки). Два другие направления удалены от плоскости эклиптики на ±60°, а по эклиптической долготе расположены под прямым углом к направлению на Солнце в направлении апекса движения Земли по орбите. Эти компоненты называют северными и южными тороидальными направлениями. Еще два направления расположены симметрично относительно эклиптики на широтах около ±15° в направлении апекса движения Земли.

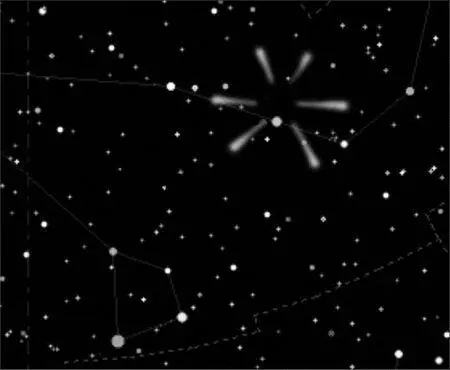

Рис. 5.5. Орбиты некоторых главных метеорных потоков (сплошные линии)

Рис. 5.6. Распределение радиантов метеорных потоков по небесной сфере. Указаны координатные диапазоны по прямому восхождению. Склонения меняются от –90°внизу (Южный полюс мира) до +90° вверху (Северный полюс мира)

Поскольку естественно предположить, что если распределение мелких частиц (массой в доли грамма), по которым были выделены эти шесть направлений, совпадает с распределением более крупных метеороидов (вплоть до метровых и декаметровых), то эти направления могут оказаться наиболее опасными с точки зрения падения крупных небесных тел на Землю. Если это так, то можно говорить о том, что проблема астероидной опасности есть некое подобие пушкинского сказочного «золотого петушка», указывающего направление приближающейся катастрофы. В общем, изучение распределений частиц в метеорных потоках и спорадическом фоне — насущная задача в проблеме астероидно-кометно-метеороидной опасности.

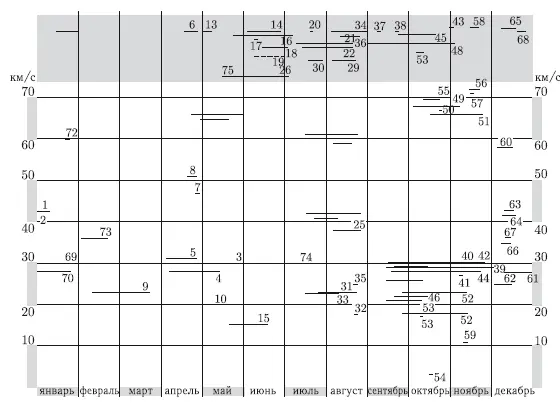

Рис. 5.7. Диаграмма наблюдения метеорных потоков по месяцам года. Номера соответствуют полной таблице потоков, представленной в работе [Куликова и др., 2008]

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: