Олег Фейгин - Взрыв мироздания

- Название:Взрыв мироздания

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Страта

- Год:2016

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-906150-71-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Олег Фейгин - Взрыв мироздания краткое содержание

Что такое Большой взрыв и черные дыры? Когда загорелись звезды? Как возникли первые галактические звездные острова? Каков будет вселенский «конец света»? Эти и многие другие вопросы современной астрономии, астрофизики и космологии увлекательно и популярно рассматриваются с учетом самых последних научных данных, полученных на Земле и в космосе.

Книга повествует об истории открытия расширения Вселенной и возникновении нашего мира по сценарию Большого взрыва; освещает современный подход физики и космологии к понятиям пространства и времени, галактической и звездной эволюции.

Эта книга – кратчайшая история нашего мира от Большого взрыва до последних черных дыр и разрыва пространства – времени.

Взрыв мироздания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Полная энергия, которую испускает «нормальная» галактика, представляет сумму излучений от всех ее звезд. Но есть такие галактики, которые в радио-, инфракрасной, ультрафиолетовой и рентгеновской областях электромагнитного спектра испускают энергии больше, чем следует. Такие галактики называются «активными». В чем же источник этой дополнительной энергии? Ответом на этот вопрос стало открытие черных дыр – объектов, в которых материя сжата настолько плотно, что не выпускает за свои пределы никакого излучения.

Если черная дыра с массой от миллиона до миллиарда солнечных масс находится в центре галактики с большой плотностью вещества, это вещество «засасывается» дырой. При этом гравитационные силы настолько велики, что заставляют падающее вещество излучать, превращая галактику в активную. Именно это излучение и выдает ученым присутствие черных дыр.

До сих пор детально изучены только окрестности Солнца в радиусе около 5 тысяч световых лет при общем размере Галактики около 100 тысяч световых лет. Полной карты галактического диска пока также не существует. Давняя мечта астрономов, которая, вероятно, сбудется не скоро – взглянуть на Галактику снаружи, увидеть рисунок ее спирального диска, заглянуть в ядро, изучить все интересные объекты, скрытые за темными облаками. Поскольку нет надежды получить фото нашей звездной системы от коллег из туманности Андромеды, радиоастрономам приходится самим расшифровывать радиокарты и восстанавливать рисунок спирального узора Млечного Пути.

По современным радиокартам не удается подсчитать даже количество спиральных рукавов Галактики. Совмещая различные модели с картой солнечных окрестностей, исследователи получают от двух до двенадцати рукавов. Не ясно даже, расположено ли Солнце в межрукавном пространстве или в одном из второстепенных рукавов. Проблема эта имеет прямое отношение к будущему Земли: с точки зрения биосферы условия в рукавах и между ними весьма различаются).

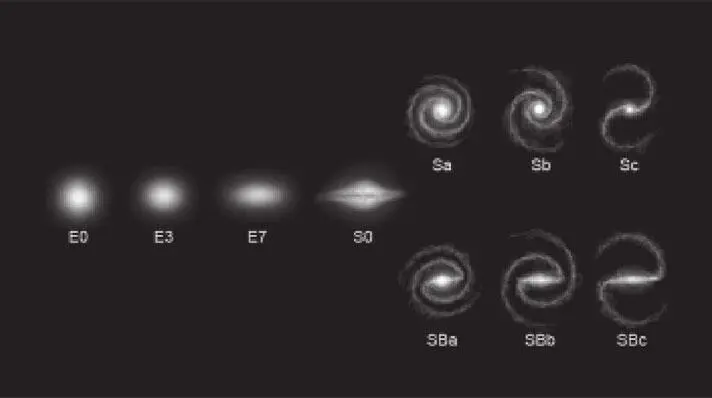

Камертон Хаббла

Современную классификацию галактик предложил в тридцатых годах прошлого века Эдвин Хаббл. На левом конце этой последовательности расположены эллиптические галактики – сферические звездные системы. Далее она тянется к плоским спиральным галактикам. Отдельно стоят неправильные галактики вроде двух самых заметных спутников Млечного Пути, видимых на небе Южного полушария, – Большого и Малого Магеллановых Облаков. При переходе к спиральным галактикам последовательность раздваивается, давая начало самостоятельной ветви спиральных галактик с перемычками – гигантскими звездными образованиями, пересекающими ядро галактики, от концов которых отходят спиральные ветви. По причине раздвоенности эту классификацию часто называют «камертоном Хаббла».

Расстояние от Солнца до центра Галактики служит масштабом всех прочих расстояний в нашей звездной системе и во многих случаях – за ее пределами. Для галактической астрономии эта величина так же важна, как для внегалактической астрономии и космологии важна постоянная Хаббла. И вот что удивительно: несмотря на огромные затраты сил астрономы вот уже более полувека не могут измерить величины обеих этих констант с точностью ближе 50 процентов. А не зная данной величины – метрической единицы галактической астрономии, мы теряем возможность точно определять другие параметры Галактики, например, расстояния до далеких звезд, скоплений и туманностей, скорость вращения Галактики и даже ее массу. А как, скажем, разобраться в природе галактического ядра, не зная расстояния до него? Например, существует очень серьезная гипотеза о том, что в центре ядра находится гигантская черная дыра.

Столетие назад астрономы считали нашу Галактику всей Вселенной, расстояние до центра Млечного Пути принималось «главной мировой осью» до центра мира. Затем нашу Галактику признали одной из множества подобных, но ее размеры и положение в ней Солнца продолжают интересовать астрономов. Ведь Млечный Путь – уникальная звездная система, изучаемая изнутри в трех измерениях, а не в виде плоских изображений прочих галактик и звездных скоплений.

Обычно движение звезд вокруг центра Галактики сравнивают с обращением планет вокруг Солнца, но это не совсем точная аналогия: галактическая орбита звезды значительно сложнее, чем движение планеты по простому эллипсу. Это потому, что Галактика устроена гораздо сложнее Солнечной системы. Солнце можно уподобить дрессировщику, водящему лошадь (то есть планету) по кругу на привязи: она строго подчинена его влиянию, поскольку конкурентов нет. Но, выпустив лошадь в толпу людей или лошадей, мы бы увидели совсем иную картину. Звезда, движущаяся в Галактике, испытывает влияние множества близких и далеких звезд. И если далекие действуют более или менее сообща, принуждая ее обращаться вокруг центра звездной системы, то соседи так и норовят «толкнуть»: случайные сближения с ними заметно меняют движение звезды.

Еще сильнее действует сближение со звездными коллективами – скоплениями, содержащими сотни и тысячи звезд, а также с массивными межзвездными облаками. Такие встречи нарушают регулярное движение звезды и постепенно изменяют ее орбиту. Поскольку наиболее тесно населены центральные области Галактики, то следует ожидать, что звезды вроде нашего Солнца со временем должны отодвигаться на периферию. Предполагается, что Солнце за время своей жизни действительно удалилось от центра Галактики почти на 30 процентов начального расстояния. Это выяснилось по химическому составу Солнца, который отличается от состава соседних звезд, зато очень похож на тот, который имеют звезды, расположенные ближе к центру Галактики.

До недавних пор теория звездообразования традиционно изучала небольшие галактические структуры – туманности и звездные скопления – размером в несколько световых лет. С другой стороны, теория спиральной структуры Галактик имела дело с масштабами в десятки тысяч световых лет. У истоков теории формирования звезд стоял сам Ньютон с идеей о гравитационном скручивании космического вещества. Спустя три столетия смелая гипотеза Ньютона подтвердилась почти буквально: наш мир действительно был некогда заполнен однородным веществом, оно действительно разделилось на части и сгустилось в гигантские светящиеся массы – звезды и галактики.

Вот только распределены эти массы в пространстве далеко не хаотично, как предполагал великий физик, а организованы в удивительные структуры – звездные комплексы, содержащие не только отдельные молодые звезды, но и скопления и облака межзвездного газа, из которого все это образуется. Как выяснилось, звездные комплексы служат базовой ячейкой звездообразования в галактиках.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: