Александр Филиппов - Многоликий солитон

- Название:Многоликий солитон

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука, гл. ред. физ.-мат. лит.

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-02-014405-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Александр Филиппов - Многоликий солитон краткое содержание

Одно из наиболее удивительных и красивых волновых явлений — образование уединенных волн, или солитонов, распространяющихся в виде импульсов неизменной формы и во многом подобных частицам. К солитонным явлениям относятся, например, волны цунами, нервные импульсы и др.

В новом издании (1-е изд. — 1985 г.) материал книги существенно переработан с учетом новейших достижений.

Для школьников старших классов, студентов, преподавателей.

Многоликий солитон - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Для волн в жидкости это неверно, складывать можно лишь волны очень малой амплитуды. Но если мы попытаемся сложить волны Герстнера или волны КдФ, то не получим не только новой волны Герстнера или КдФ, но и вообще волны, которая могла бы существовать. На математическом языке это означает, что уравнения гидродинамики нелинейны .

Конечно, свойство линейности звуковых, световых и радиоволн лишь приближенное. При распространении в среде волн с большой амплитудой это свойство нарушается. Например, в акустике давно было известно, что так называемые ударные волны сильно отличаются от обычных. Одним из первых это подметил Рассел. В своей книге он замечает, что звук пушечного выстрела (ударная волна) распространяется значительно быстрее, чем команда открыть огонь. Нелинейные эффекты в оптике также возможны, но их начали серьезно изучать лишь после того, как были созданы лазеры.

В общем, время от времени отдельные нелинейные взаимодействия волн в акустике, оптике и радиофизике рассматривались, однако их настоящее исследование началось лишь в середине нашего столетия. Тогда же появились «нелинейная оптика», «нелинейная акустика», «нелинейная радиофизика» и другие «нелинейные науки». «Исконно нелинейная» гидродинамика, в которой нелинейность проявляется уже в самых простых явлениях, в течение почти столетия развивалась в полной изоляции от «линейной» физики. Неудивительно, что ничего похожего на уединенную волну Рассела в других волновых явлениях никто не искал и не увидел. До тех пор, пока линейность считали одним из основных свойств волновых явлений, уединенной волне, само существование которой обусловлено нелинейностью, суждено было слыть любопытным, но экзотическим явлением, интересным лишь для специалистов по гидродинамике.

Волна или частица?

Часто достаточно изобрести одно новое слово, и это

слово становится творцом.

А. ПуанкареРоковую роль в судьбе уединенной волны сыграло также еще одно обстоятельство. Ни Рассел, ни ученые, изучавшие уединенную волну в течение последующих 120 лет, не замечали ее необыкновенного сходства с частицей. Мы уже обратили внимание на наблюдение Расселом двух уединенных волн, которые после столкновения полностью сохраняют форму и скорость движения. Правда, частицы эти довольно своеобразные — еще Рассел заметил, что «большая» частица (высокая волна) всегда движется быстрее .

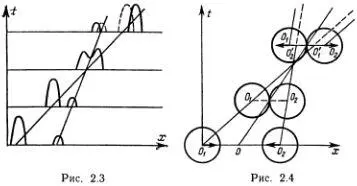

Более тонкое явление, которого он не увидел, состоит в следующем. Когда высокая волна догоняет низкую, на первый взгляд кажется, что она проходит через нее и идет дальше, подобно тому как мелкие волны от брошенного камня проходят друг через друга. Если бы у Рассела был киноаппарат, он мог бы увидеть, что на самом деле в случае уединенных волн все происходит не так. Когда обе волны соприкасаются, большая замедляется и уменьшается, а малая, наоборот, ускоряется и растет. Когда малая вырастает до размера большой, а большая соответственно уменьшается, то волны отрываются друг от друга, и далее бывшая малая уходит вперед, а бывшая большая отстает. Как видно из рис. 2.3, после такого взаимодействия большая волна как бы «сдвигается» вперед, т. е. уходит немного дальше того положения, которое она занимала бы, если бы никакого взаимодействия не было, а малая, наоборот, отстает, «сдвигается» назад (положения невзаимодействующих равномерно движущихся волн изображены на рисунке штриховыми линиями).

Таким образом, волны вовсе не проходят свободно друг через друга! Они как бы сталкиваются и отталкиваются друг от друга подобно теннисным мячам.

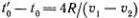

Аналогия с теннисными мячами позволяет понять и только что описанный «сдвиг» уединенных волн при столкновении, который никак нельзя объяснить, если считать, что они свободно проходят друг через друга. Для описания столкновения двух равномерно летящих (без вращения) по одной прямой мячей удобно представить себе сначала их относительное движение (рис. 2.4). Если скорость левого мяча V 1, а скорость правого V 2, то точка О, расположенная посредине между их центрами O 1и O 2, движется с постоянной скоростью V = ½ (V 1+ V 2). Точка О, конечно, представляет собой центр тяжести (точнее, центр масс ) мячей, который сохраняет состояние равномерного прямолинейного движения, если на мячи не действуют внешние силы. Пока мячи не соприкасаются, точка O 1движется относительно точки О со скоростью v = ½ (v 1 - v 2), а O 2— со скоростью - v. В момент соприкосновения t = t 0мячи начинают сминаться, а их центр масс продолжает двигаться со скоростью V. Через небольшой промежуток времени ½ (t' 0 - t 0) относительное движение мячей прекращается, и они начинают отталкиваться друг от друга. Таким образом, в момент ½ (t' 0+ t 0) вся кинетическая энергия относительного движения перешла в потенциальную энергию сжатой резины, и «центры» мячей O 1и O 2движутся в этот момент с одинаковой скоростью V. За время ½ (t' 0- t 0) мячи принимают прежнюю форму. Если пренебречь потерями энергии на разогрев мячей и энергией остаточных колебаний резины, то в момент t' 0 они будут двигаться относительно центра масс О со скоростями - v и v. После удара направление относительного движения просто изменится на противоположное, так что теперь O 1движется со скоростью V - v = v 2, а O 2— со скоростью V + v = v 1.

Итак, мячи не просто обменялись скоростями, но и, сверх того, как ясно видно на рисунке, центр O 2теперь несколько опережает точку O' 1, в которой находился бы первый мяч, если бы столкновения не было, а O 1несколько отстает от O' 2. Такой сдвиг всегда происходит, если время взаимодействия мячей t' 0- t 0достаточно мало. Читатель может сам убедиться, что при достаточно большом времени взаимодействия O 2, наоборот, отстанет от O' 1, а O 1опередит O' 2. Hемного труднее найти то значение времени взаимодействия, при котором O 2совпадает с O' 1, а O 1— c O' 2(о т в е т:  , R — радиус мячей). Интересно также найти O 2 - O' 1 = O' 2- O 1при известных значениях v 1, v 2, t' 0- t 0(о т в е т:

, R — радиус мячей). Интересно также найти O 2 - O' 1 = O' 2- O 1при известных значениях v 1, v 2, t' 0- t 0(о т в е т:  ).

).

Эффект ускорения и отставания становится тем более заметным чем больше размер мячей и меньше их относительная скорость (здесь, конечно, предполагается, что время взаимодействия t' 0- t 0не очень сильно зависит от относительной скорости). Такую же зависимость от относительной скорости можно наблюдать и во взаимодействии уединенных волн. Конечно, она сложнее, так как уединенная волна не имеет резкой границы и отличается от мяча и в других отношениях.

Аналогию можно сделать еще более наглядной, если изображать мячи прямоугольниками, высота которых увеличивается пропорционально кинетической энергии. Тогда их столкновение будет выглядеть совсем похожим на столкновение солитонов. Позже мы познакомимся с другими уединенными волнами, форма которых не зависит от скорости и которые еще больше похожи на частицы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: