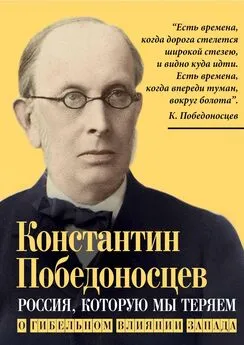

Константин Победоносцев - Московский сборник

- Название:Московский сборник

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:неизвестно

- Год:1896

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Константин Победоносцев - Московский сборник краткое содержание

Московский сборник - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

II

Ни в чем так явственно, как в церкви, не ощущается различие между общественным духом и складом англосаксонского и, например, русского племени. В английской церкви, сильнее, чем где-либо, является у русского человека такая мысль: много здесь хорошего, но все-таки как я рад, что родился и живу в России. У нас в церкви можно забыть обо всех сословных и общественных различиях, отрешиться от мирского положения, слиться совершенно с народным собранием, перед лицом Бога. Наша церковь большею частью и создана на всенародные деньги, так что рубль от гроша различить невозможно; во всяком случае, церковь наша есть всенародное дело и всенародное достояние. Оттого она всем нам вдвое дороже, что, входя в нее, последний нищий чувствует, совершенно так же, как и первый вельможа, что это его церковь. Церковь – единственное место (какое счастье, что у нас есть такое место!) где последнего бедняка в рубище никто не спросит: зачем ты пришел сюда, и кто ты такой? где богатый не может сказать бедному: твое место не возле меня, а сзади.

Здесь – войдите в церковь, посмотрите на церковное собрание. Оно благоговейно, оно, может быть, торжественно; но это – собрание леди и джентльменов, из которых каждое лицо имеет свое место, ему особливо присвоенное; а богатые люди и знатные в своем околотке имеют места отделенные и украшенные, точно ложи. Можно ли, со стороны глядя, удержаться от мысли, что церковное собрание здесь лишь видоизменение общественного собрания, и что в нем есть место только так называемым в обществе «порядочным людям»? Все молятся по своим книжкам, но как у каждого в руках своя книжка, так видно, что каждый желает быть и перед Богом сам по себе, не теряя своей индивидуальности. Говорят, что в последние 20-30 лет совершилась еще в этом отношении заметная перемена: места в церквях большею частью открытые, т.е. не отгороженные наглухо, и доступ к ним стал свободнее, чем прежде; а в прежнее время, особливо в провинции, и места в церквах устраивались закрытыми или отдельными стойками так, чтобы владелец каждого места мог молиться спокойно, уединенно, не смущаясь никаким соседством. Как ясно отражается в этом расположении церковном история здешнего феодального общества, и самая история здешней церковной реформы! Nobility и gentry составляют все и все ведут за собой, потому что всем обладают и все к себе притягивают. Все должно быть куплено или взято с бою, даже право иметь место в церкви. Самое священнослужение есть право известного рода, полагаемое в цену. Места пасторские, с правом на известный доход или окладное содержание, составляют в Англии принадлежность вотчинного права, патронатства, и выбор на место составляет достояние или частных землевладельцев, или короны, в силу не столько государственного, сколько феодального владельческого права. Оттого и пастор посреди народа, независимо от народа назначенный и независящий от народа в своем содержании, является среди народа тоже в виде князя, свыше поставленного. Церковная должность прежде всего представляется привилегией и достоянием; и стыдно сказать: это достояние служит предметом торга. Места главных священников могут быть сдаваемы за известную цену, сложенную из капитализации дохода, так же как сдаются места стряпчих, нотариусов, маклеров и т. п. В любой английской газете, в особом отделе объявлений о так называемых preferments, вы встретите ряд предложений купить место священника, с описанием доходных статей: расхваливается место с его удобствами для жизни, описывается дом, местоположение, означается доход и предлагается цена с предуведомлением, о нынешний incumbent стар, таких-то лет и, вероятно, недолго будет пользоваться своим положением. Для переговоров указано обращаться туда-то. В Лондоне издается даже особенный журнал с подробным описанием всех статей, угодий и доходов каждого места для сведения и расчета желающих получить его за известную сумму.

Говорят, что в политическом смысле благодетельно, когда всякое право, личное или общественное, достается не иначе как с бою. Может быть, всякое иное, только никак не право на молитву общественную в церкви. Не мудрено, что совесть общественная не может удовлетвориться таким церковным устройством, и что Англия страна установленной государственной церкви, классическая страна ученого богословия и прений о вере, стала со времени реформы страною диссентеров всякого рода. Религиозная и молитвенная потребность в массе народной, не находя себе места и удовлетворение, в установленной церкви, стала искать исхода в вольных самоуставных церковных собраниях и в разнообразных сектах. Деление церковного обряда здесь непомерное между жителями самого незначительного местечка. Самая установленная церковь делится на три партии, и сторонники каждой из них (так называемые Высокой, Низкой и Широкой церкви) имеют обыкновенно свою церковь и не ходят в чужую. В небольшой деревне, где не более 500 человек постоянного населения, существует нередко три церкви англиканские и, кроме того, три церкви методистов трех разных; толков, которые, различаясь в очень тонких и капризных подробностях, отрешаются от общения между собой. Особливая церковь –для первоначальных или Веслеевых методистов, потом для конгрегационистов, потом для так называемых библейских христиан: последние те же методисты, но отделились несколько лет тому назад только из-за того, что полагают, в несогласии с прочими, невозможным иметь женатых в звании церковных евангелистов. Вот сколько церквей – и капитальных, красивых и обширных церквей в одной деревне! Все эти секты и собрания отличаются особенностями вероучений, иногда очень тонкими и капризными, или совсем дикими; но помимо догматических разностей, во всех выражается одно и то же стремление к вольной всенародной церкви, и многие из них проникнуты ожесточенною ненавистью к установи ленной церкви и к ее служителям. Кроме отдельных сект посреди самой установленной церкви образовалась издавна многочисленная партия во имя вольного церковного общения. Частные люди и отдельные общества употребляют свои средства; для доставления простому народу возможности участвовать в богослужении: для этого приходится строить отдельные церкви или нанимать отдельные помещения, театры, сараи, залы и т. п. Все это движение произвело уже ощутительную реакцию в обычаях самой установленной церкви, побудив ее шире раскрыть свои двери. Но не странно ли, что здесь приходится брать с бою то, что у нас; от начала вольно, как воздух, которым мы дышим?

Как часто случается у нас в России слышать странные речи о, нашей церкви от людей, бывавших заграницей, читавших иностранные книги, любящих судить красно с чужого голоса, или просто; от людей наивных, которые увлекаются идеальным представлением мимо действительности. Эти люди не находят меры похвалам англиканской или германской церкви и англиканскому духовенству, не находят меры осуждения нашей церкви и нашему духовенству. Если верить им – там все живая деятельность, а у нас мертвечина, грубость и сон. Там дела, а у нас голая обрядность и бездействие. Немудрено, что многие говорят так. Между людьми ведется, что по платью встречают человека. Говорят: по уму провожают, но, чтоб узнать ум и почувствовать дух, надо много присмотреться и поработать мыслью, а по платью судить нетрудно. Составишь себе готовое впечатление и так потом при нем и останешься. Притом есть много людей, для которых первое дело, первый и окончательный решитель впечатления – внешнее благоустройство, манера, ловкость, чистота, респектабельность. В этом отношении, конечно, есть на что полюбоваться хотя бы в английской церкви, есть о чем иногда печалиться в нашей. Кому не случалось встречать светское, а иной раз, к сожалению, и духовное лицо, из бывших заграницею, с жаром выхваляющее здешнюю простоту церковную и осуждающее нашу родимую «за незрелость». Грустно бывает слушать такие речи, как грустно видеть сына, когда он, прожив в фешенебельном кругу, посреди всех тонкостей столичной жизни, возвращается в деревню, где провел когда-то детство свое, и смотрит с презрением на неприхотливую обстановку и на простые, пожалуй, грубые обычаи родной семьи своей.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: