Юрий Мизун - Тайны будущего. Прогнозы на XXI век

- Название:Тайны будущего. Прогнозы на XXI век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-7838-0673-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Мизун - Тайны будущего. Прогнозы на XXI век краткое содержание

Тайны будущего. Прогнозы на XXI век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

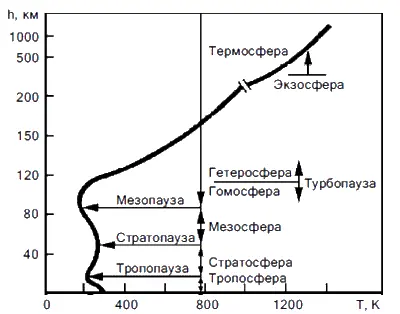

Выше 11 км стали поднимать на высотных баллонах приборы, которые могли проводить измерения температуры (и других параметров) атмосферного газа без участия человека. Такой прибор был изобретен в 1892 г. Г. Эрмитом и Ж. Безансоном и был назван метеографом. Именно с помощью метеографа в 1928 г. и было обнаружено Л. Бортом, что выше 12 км температура не уменьшается. В такой результат никто не хотел верить — слишком уж парадоксальным он казался. Поэтому решили, что измерения являются ошибочными. Но когда такой же результат показали метеографы в сотнях полетов высотных баллонов, деваться было некуда, — в него поверили. Пришлось признать наличие в атмосфере выше тропосферы слоя, в котором высотный профиль температуры испытывает обращение, то есть инверсию. Поэтому он был назван слоем с инверсией.

Еще в первых измерениях с помощью метеографов было установлено, что тропосфера на разных широтах имеет разную протяженность по высоте (от 8 до 12 км).

Будем продолжать подъем вверх дальше. От 12 до 20 км температура практически не меняется с высотой. Говорят, что этот слой изотермический, то есть слой с постоянной температурой («изо» значит «равный», «одинаковый»). От 20 до 47 км температура с ростом высоты увеличивается. Если в тропосфере перепад температуры по высоте был положительным, то на этих высотах он отрицателен. Выше 47 км (до 51 км) температура снова остается неизменной. Это второй изотермический слой. Вся область от 12 до 51 км названа стратосферой («страто» — «слоистый»). Стратосфера на верхней границе заканчивается стратопаузой. Температура на стратопаузе достигает приблизительно 10–20 °C.

Если к тропосферному воздуху добавить тот, что находится в стратосфере, то получим 99 % всего воздуха. Выше 51 км находится только около 1 % всего воздуха.

Выше стратопаузы располагается еще одна (промежуточная) сфера. Она названа мезосферой («мезос» — «промежуточный»). Здесь снова температура уменьшается с высотой (как и в тропосфере). Мезосфера простирается до высоты 86 км. В верхней части мезосферы (на мезопаузе) температура уменьшается до минус 75–90 °C.

На мезопаузе высотный профиль температуры снова ломается. Выше мезопаузы температура увеличивается с высотой (как и в стратосфере). Эта часть атмосферы названа термосферой («термо» — «тепло»). В термосфере температура достигает многих сотен градусов (рис. 13).

Значит ли это, что попав туда, мы с нашей ракетой попадем в ад? Отнюдь нет! Здесь настолько глубокий вакуум, что понятие температуры приобретает смысл, отличный от принятого нами в ежедневной жизни. Находясь в обычных условиях (на земной поверхности), мы температурой измеряем степень нагретости тела. В случае газа это значит, что чем выше температура газа, тем больше скорости его молекул. Другими словами, чем быстрее движутся частицы газа, тем больше температура. Говорить о температуре одной частицы нельзя. Можно говорить только о температуре всего газа. Частицы газа должны сталкиваться и обмениваться друг с другом энергией (как бильярдные шары). Чем меньше плотность газа, тем реже сталкиваются частицы, из которых он состоит. На уровне моря молекулы воздуха сталкиваются друг с другом так часто, что между столкновениями молекула пролетает всего несколько миллионных долей сантиметра. Этот путь называется длиной свободного пробега частицы. На высоте 100 км длина свободного пробега частиц достигает одного метра, а в термосфере на высоте 300 км — до 10 км. Поэтому в термосфере надо говорить не просто о температуре, а о кинетической температуре частиц. Она измеряется кинетической энергией частиц, их скоростью. Кинетическая энергия частиц в термосфере очень велика, поэтому высока их кинетическая температура. Но эту высокую температуру мы, оказавшись там, были бы не в состоянии почувствовать, поскольку плотность газа ничтожно мала. Более того, та часть нашего тела, на которую не падали бы солнечные лучи, испытывала бы ледяной холод (несмотря на то, что там кинетическая температура достигает многих сотен градусов).

Выше термосферы имеется еще одна сфера — экзосфера («зкзо» — «внешняя»). Эта область атмосферы названа так потому, что находящиеся здесь частицы могут иметь скорости, которые больше первой космической скорости (11,2 км/с). При таких скоростях частицы преодолевают силу земного притяжения и уносятся за пределы земной атмосферы.

На Крайнем Севере их называют северными сияниями. В южном полушарии — южными. Поскольку и северные, и южные сияния появляются в полярных широтах, те и другие называют полярными.

Сияние трудно описать. Его надо видеть. Но чтобы дать о нем представление, приведем несколько описаний, которые даны ученым, путешественником, художником.

С. А. Черноус — ученый, изучающий полярные сияния на Кольском полуострове, так описывает сияния: «…полнеба затянуто бледной дымкой, сквозь которую видны звезды. Медленно из этого легкого тумана возникают очертания гигантской дуги — арки, концы ее уходят за горизонт. Внезапно — как порывом ветра — тронуло дугу: в ней появились складки и петли, словно холодная горная река извивается по небу. Еще мгновение — и длинные вертикальные нити-лучи помчались вдоль дуги. Они дрожат, пляшут, кружатся, и над головой повисает настоящая корона. Вдруг все небо взрывается, цветные брызги света рассыпаются во все стороны. Уцелевшие части дуги полощутся как знамена. Вокруг спирали, ленты, факелы, струи… Постепенно их поглощает полярная ночь, а небосвод становится похож на огромным черный ковер, покрытый мерцающими цветами-пятнами… Тем временем на горизонте показались новые дуги…»

Г. А. Ушаков, русский исследователь Северной Земли, в книге «По нехоженой земле» приводит следующее описание полярного сияния: «Небо пылало. Бесконечная прозрачная вуаль покрыла весь небосвод. Какая-то неведомая сила колебала ее. Вся она горела нежным лиловым светом. Кое-где показывались яркие вспышки и тут же бледнели, как будто на мгновение рождались и рассеивались облака, сотканные из одного света. Сквозь вуаль ярко светят звезды. Вдруг вуаль исчезла. В нескольких местах еще раз вспыхнули лиловые облака. Какую-то долю секунды казалось, что сияние погасло. Но вот длинные лучи, местами собранные в яркие пучки, затрепетали бледно-зеленым светом. Вот они сорвались с места и со всех сторон, быстрые как молнии, метнулись к зениту. На мгновение в вышине образовали огромный сплошной венец, затрепетали и потухли…. Неведомая сила выбросила целый сноп лучей, похожих на полураскрытый веер. Нежнейшие оттенки цветов — красного, малинового, желтого и зеленого — раскрашивали его. Лучи каждое мгновение тоже меняли свою окраску. Один какую-то долю секунды был малиновым, потом стал пурпурным, вдруг окрасился в нежно-желтый цвет, сейчас же перешедший в фосфорически-зеленый. Уследить за сменой окраски было невозможно. Около четверти часа продолжалась эта непередаваемая по красоте игра света».

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: