Юрий Мизун - Тайны будущего. Прогнозы на XXI век

- Название:Тайны будущего. Прогнозы на XXI век

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Вече

- Год:2000

- Город:М.

- ISBN:5-7838-0673-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юрий Мизун - Тайны будущего. Прогнозы на XXI век краткое содержание

Тайны будущего. Прогнозы на XXI век - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Снег и лед (криосфера) также очень важны для формирования климата. Покрывая земную поверхность, они сильно увеличивают отражательную способность Земли. В результате до 90 % приходящей от Солнца тепловой энергии этим зеркалом отражается обратно в космос. Усвояемость солнечной энергии участками Земли, которые покрыты снегом и льдами, значительно ниже, чем обнаженных.

Основная масса льда сосредоточена в Антарктиде. Там находится 90 % всего льда, который имеется на планете. Но в данном случае главную роль играет не масса льда, а площадь поверхности Земли, на который он рассредоточен. А наибольшую площадь на Земле занимают морские льды и сезонный снежный покров. Морской лед Северного Ледовитого океана сохраняется летом на площади около 8 млн. квадратных километров. Зимой эта площадь увеличивается более чем в два раза. Она в два раза превышает площадь Австралии. Морской лед зимой вокруг Антарктиды покрывает еще большую площадь (почти 20 квадратных километров). Летом площадь, занятая там льдами, в 10 раз меньше.

Снег в среднем за год покрывает до 60 млн. квадратных километров поверхности Земли. Границы как снежного покрова, так и морского льда находятся в непрерывном движении. Непрерывно перемещаются ледники.

Сушу можно считать пассивным элементом климатической системы. Она за короткие промежутки времени меняется мало. Ее изменяют процессы почвообразования, выветривания, эрозии, опустынивания. За десятки и сотни миллионов лет происходит дрейф континентов, что совершенно меняет лик Земли. И не только лик. Меняются все компоненты климатической системы. Скорость дрейфа континентов составляет несколько сантиметров в год.

Биосфера является весьма активным компонентом климатической системы. Действует она на изменения климата по-разному. Так, в периоды вегетации растительного покрова, смены растительных сообществ, расширения и сокращения площади, занятой растительностью, увеличения или уменьшения биомассы ее влияния на изменения климата проявляются по-разному, они проявляются в разных масштабах времени.

Если климатическую систему сравнить с живым организмом, то можно сказать, что роль крови в нем выполняет вода. Она находится в любых фазовых состояниях (пар, жидкость, снег, лед). Вода является переносчиком массы и энергии в климатической системе. Климатическая система, по мнению специалистов, является в большинстве случаев системой саморегулирующейся. Это значит, что многие внешние и внутренние изменения (возмущения) гасятся, затухают.

Самым подвижным компонентом климатической системы является атмосфера. В ней происходят слабые и сильные движения воздуха, а также конвекция. В ней формируются циклоны и антициклоны, зарождаются торнадо и ураганы. В атмосфере дуют устойчивые и неустойчивые ветры, возникают атмосферные волны и с огромной скоростью несутся струйные течения. Атмосфера является наименее инерционным компонентом климатической системы. Она влияет на изменение погоды за секунды, недели, месяцы и годы.

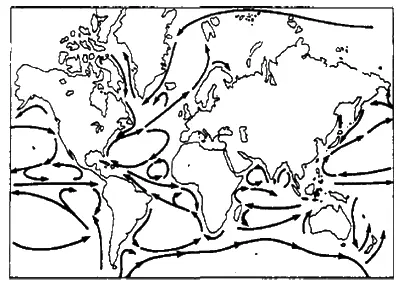

Очень подвижны воды Мирового океана. Поверхностные морские течения тесно связаны с движениями атмосферного газа. В Мировом океане имеются и другие системы течений — придонные, приливно-отливные. Происходят также погружения и подъемы глубинных вод. Эти движения вод называют апвелингом. Одна десятая площади поверхности океана занята этими движениями. На поверхности раздела вод с разной плотностью возникают внутренние волны.

ОБРАЗОВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

Возраст Земли — 4,6±0,005 млрд. лет. Его определяют весьма точным радиоизотопным методом по возрасту падающих на поверхность Земли метеоритов. Метеориты стали бомбардировать поверхность Земли сразу же после ее образования.

Долгое время считалось, что Земля в свое время была полностью расплавленной. Но сейчас ученые уверены, что этого никогда не было, поскольку никаких следов этого не обнаружено. Следами должны были бы быть мощные древнейшие отложения карбонатных осадков, которые должны были выпадать из атмосферы. Кроме того, из раскаленной атмосферы расплавленной Земли должны были улетучиться благородные газы. Но этого не произошло. Видимо, на то, чтобы расплавить Землю, не хватило тепла. Оно поступало за счет ударов метеоритов, а также за счет радиоактивного распада и движения вещества внутри планеты в вертикальном направлении. При этом более тяжелое вещество опускается вниз, к центру планеты, а более легкое — всплывает вверх. При таком движении выделяется энергия, превращающаяся в тепло. Энергии всех этих источников хватило только для разогревания внутренней части Земли, а также для того, чтобы расплавить ее подверхностный слой. Из этого слоя, то есть из верхней мантии Земли, вырывалась вулканическая лава. Она формировала земную кору. Первоначально образовавшаяся мантия была однородной. Но затем она постепенно стала разделяться на легкоплавкую и тугоплавкую части. Первая часть состояла в основном из базальтов, в которых были растворены газы и вода. Эта более легкая часть мантии поднималась вверх к поверхности Земли. Затем она через жерла вулканов и трещины разломов изливалась на поверхность. При этом выбрасывались газы и вода в виде пара. Из этих газов и воды затем образовалась атмосфера Земли и Мировой океан.

Через вулканы и сейчас интенсивно выбрасывается вещество. Оценено, что в год таким путем выбрасывается 3—10 15грамм вещества. Это вещество и создало земную кору.

Основную часть газовых выбросов при извержении вулканов составляют водяные пары, углекислый газ, сернистый газ, метан (CH 4), аммиак (NH 3), азот и другие газы. Из них и образовалась первичная атмосфера. Она кардинально отличалась от современной. Во-первых, она была очень тонкой. Во-вторых, у поверхности Земли ее температура была равна примерно 5 °C. В условиях такой (низкой) температуры водяной пар превращался в жидкую воду — так постепенно образовался Мировой океан и вся гидросфера. В то же время появились снег и лед (то есть криосфера).

Ученые установили, что первичная атмосфера Земли состояла наполовину из метана; 35 % приходилось на углекислый газ и 11 % на азот. Кроме того, она содержала пары воды и другие газы. Кислорода в то время в атмосфере вообще не было. В атмосферу вместе с вулканическими газами попадали кислые дымы. Это соединения водорода с хлором, фтором и бромом. Они растворялись в каплях воды, которая была в облаках, и выпадали в виде дождя слабых кислот на поверхность Земли. Такой же путь прошли соединения серы и аммиак. Появились кислотные ручьи и реки, текущие по базальтам. При этом из пород базальтов извлекались щелочные и щелочноземельные металлы. Это калий, натрий, кальций, магний и другие. Извлекалось и железо.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: