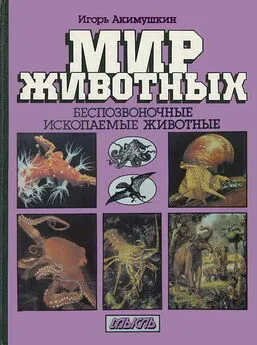

Игорь Акимушкин - Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные

- Название:Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00479-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Акимушкин - Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные краткое содержание

Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

«Органы здравоохранения Советского Союза провели огромную работу по борьбе с малярией. Эта борьба, шедшая по разным направлениям, увенчалась полным успехом. В настоящее время малярия как массовое заболевание на территории нашей Родины не существует» ( Ю. И. Полянский ).

Малярийные плазмодии отнесены систематиками к отряду кровяных споровиков. Среди них есть виды (пироплазмы, бабезии), поражающие эритроциты млекопитающих. Коровам, лошадям, собакам и другим домашним животным они причиняют тяжелые заболевания, называемые пироплазмозами. Лихорадка, малокровие, желтуха — типичные признаки этой болезни. В некоторых случаях смертность достигает 60 процентов. Переносчики болезни — клещи.

Кроме кровяных есть еще два отряда споровиков — кокцидии и грегарины.

Первые паразитируют как в беспозвоночных, так и в позвоночных животных — млекопитающих, рыбах, птицах. Кокцидия токсоплазма вызывает опасную болезнь человека — токсоплазмоз [1] Не все паразитологи считают токсоплазму кокцидой, многие относят ее к отряду кровяных споровиков, в котором числятся и малярийные плазмодии.

. Им можно заразиться от кошки (и вообще от любого представителя семейства кошачьих).

Другие кокцидии поражают кишечник и печень кроликов, зайцев, коров, кур, карпов и других животных. Причем болеет в основном молодняк, и порой болезнь носит такой массовый характер, что при особенно острой ее эпидемии погибают почти все цыплята на ферме, где профилактика кокцидиоза поставлена плохо.

Большинство кокцидий паразитирует только на одном виде хозяина, и при этом выбор их настолько специфичен, что даже самый близкий другой вид заразиться от первого не может.

Грегарины — паразиты только беспозвоночных, в основном насекомых. Большинство поселяется в их кишечнике.

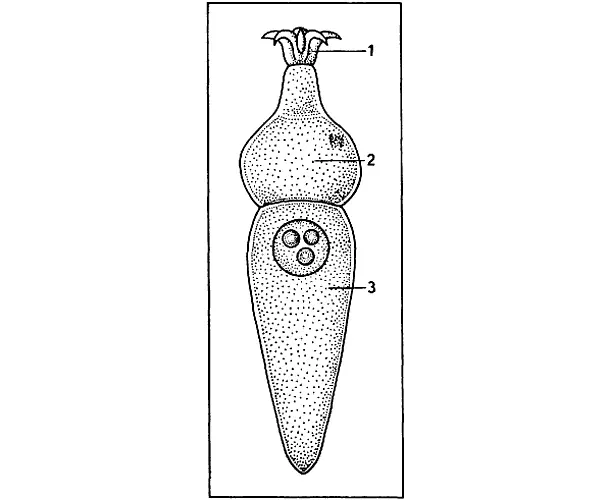

Взрослая грегарина похожа немного на червя. Она разделена двумя поперечными прослойками эктоплазмы на три отдела. Впечатление такое, будто это многоклеточное существо. Ошибочное впечатление! Ядро у грегарины одно — в заднем отделе (значит, она — одноклеточное животное). Весь передний («головной») отдел целиком состоит из эктоплазмы. Спереди из него выдаются крючья или пучок нитей, внедряясь которыми в эпителий кишечника грегарина удерживается на месте прикрепления и не выносится вон вместе с экскрементами насекомого.

Грегарины бывают и маленькие (10 микрон), и очень крупные, видимые невооруженным глазом — 1,6 миллиметра.

Грегарина. Цифрами обозначены различные отделы: 1 — эпимерит, 2 — протомерит, 3 — дейтомерит

Все представители типа споровиков — паразиты. Два других близких к ним типа — книдоспоридии (слизистые споровики) и микроспоридии — представляют животных подобного же образа жизни.

Книдоспоридии паразитируют на рыбах, пресноводных и морских, поселяясь в различных их органах: в жабрах, печени, селезенке, почках, хрящах позвоночника, в мускулатуре и других тканях. Поражающие мускулатуру книдоспоридии вызывают опухоли. Они большими буграми выпирают из тела рыбы. Опухоли лопаются, и на их месте появляются язвы.

Такие ценные промысловые рыбы, как карп, судак, сельдь, снеток, щуки, лосось, часто страдают от паразитов. У мальков лососевых книдоспоридии повреждают органы равновесия, и получается «вертеж» форелей. Рыбки быстро-быстро кружатся, кружатся до полного изнеможения.

Микроспоридии — паразиты и рыб, и беспозвоночных животных. Хорошо известный пчеловодам «белый понос» пчел и пебрина шелкопряда — на их совести. Обе болезни часто ведут к гибели пораженных ею животных.

Мы видели, что еще у жгутиконосцев был ротик-дырочка, а за ней — глотка. И рот и глотку немного усовершенствовали потомки древних жгутиконосцев — обросшие ресничками инфузории. Многие из них сплошь покрыты этими похожими на тончайшие волосики выростами протоплазмы — до 15 тысяч ресничек можно насчитать на теле некоторых инфузорий.

Реснички на инфузории колышутся, как хлеба в поле. Гребут по воде, словно весла у галеры, — и инфузория плывет. Эти же реснички загоняют и пищу (бактерий) в рот — глубокую воронку в теле инфузории. На самом дне воронки навстречу попавшим туда бактериям приблизительно каждые две минуты образуется пищеварительная вакуоль. Заключив пленников в свои соки, она отрывается от воронки и отправляется в турне по инфузории. Путь вакуоли внутри протоплазмы вполне определенный: обычно вперед, к переднему концу инфузории, потом полукруг направо — и снова назад, к месту старта, опять поворот и вперед — цикл замкнулся. Но вакуоль не остановилась: снова и снова кружится маршрутом нам известным.

Описав вместе с вакуолью несколько таких кругов, пища в ней переваривается. Переваривают ее в основном те же самые биологические катализаторы — ферменты, которые работают и в нашем желудке, и в кишечнике. Изобретены они были на заре жизни и с тех пор почти не менялись.

И так же, как и внутри нас, пища в инфузории, перевариваясь, проходит через две фазы — кислую и щелочную. Сначала сок в вакуоли кислый (как у нас в желудке). Он убивает и чуть разлагает бактерии, действуя на них кислотой и ферментом пепсином. Потом постепенно (к концу первого оборота) сок, наполняющий импровизированный желудок инфузории, превращается в щелочной, и тогда за дело принимается трипсин (как у нас в тонких кишках).

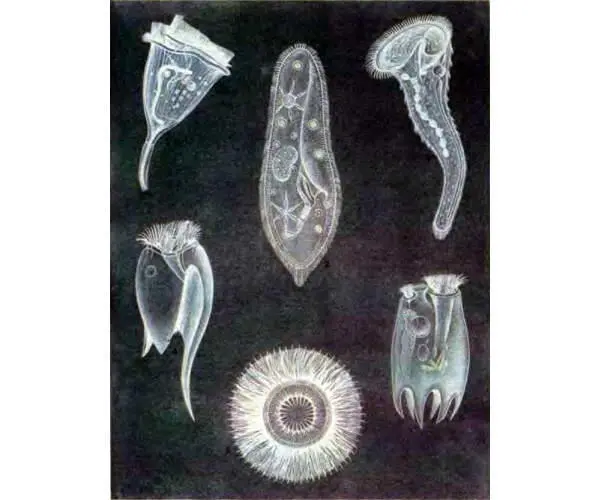

Различные инфузории

То, что ни пепсину, ни трипсину, ни другим ферментам переварить не удается, вакуоль выбрасывает вон, но не где попало, как у амёбы, а только в одном определенном месте — через порошицу на заднем конце тела инфузории.

Значит, уже и отверстие, противоположное рту (не входное, а выходное), освобождало наших одноклеточных предков от обменных шлаков.

С помощью своих ресничек инфузория движется очень быстро, снует туда-сюда (и при этом вращается вокруг продольной оси) с непостижимой, казалось бы, для такого маленького существа скоростью — 2–2,5 миллиметра в секунду, проплывая за этот короткий срок дистанцию в 10–15 раз больше ее самой.

Вторая особенность инфузорий — дуализм ядерного аппарата. У подавляющего большинства из них два ядра. Одно большое (макронуклеус) — подкововидной, лентовидной, четковидной, но чаще овальной формы. Главная его функция — регулирование обмена веществ и движения. Второе ядро — маленький шарик (микронуклеус). Он лежит вплотную к большому ядру. Его основное назначение — сохранение генетической информации и активное участие в половом размножении.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: