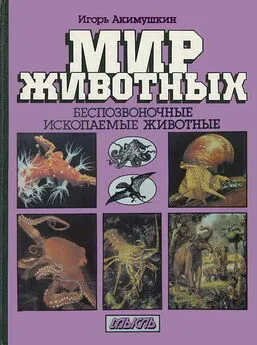

Игорь Акимушкин - Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные

- Название:Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-244-00479-4

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Игорь Акимушкин - Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные краткое содержание

Мир животных: Беспозвоночные. Ископаемые животные - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

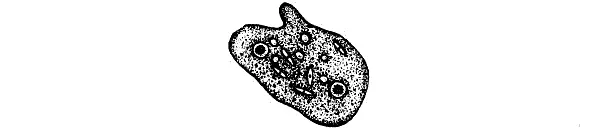

Размеры у большинства колеблются от 0,002 до 3 миллиметров. Самые крошечные (0,002–0,004 миллиметра) паразитируют в эритроцитах крови млекопитающих, вызывая тем самым опасные болезни у зверей. Крупнейшие из инфузорий — до 1,5 миллиметра.

«…Грегарина Spirostomum gigantea (паразит кишечника жуков) — до 1 сантиметра. У некоторых фораминифер раковина имеет 5–6 сантиметров в диаметре» ( Ю. И. Полянский ).

Число видов разными авторами называется неодинаковое: от 20 тысяч до более чем 30 тысяч. Кроме того, известно 20 тысяч видов ископаемых простейших.

Подцарство простейших современные систематики разделяют на пять типов: саркомастигофоры (амёбы, лучевики, жгутиконосцы); споровики и грегарины; книдоспоридии (слизистые споровики); микроспоридии; ресничные, или инфузории. Кроме того, еще два типа «стоят ближе к грибам, чем к животным».

По принципу питания все живые создания разделяются на две группы: автотрофы и гетеротрофы. Первые — это растения. В их клетках много особых органелл — хлоропластов, наполненных зеленым пигментом хлорофиллом. Он поглощает лучистую энергию солнца и с ее помощью из неорганических веществ творит органические.

У животных нет хлорофилла, и сами создавать органические вещества они не могут. Находят их в поедаемых растениях (живых или мертвых).

Клетки растений и животных в общем похожи. Разница только в том, что у растений оболочки клеток сложены из клетчатки — многомолекулярного сахара. А у животных в основном из липидов — жироподобных веществ. Молекулы липидов лежат, по-видимому, двумя слоями — параллельно друг другу, но перпендикулярно плоскости мембраны, клеточной оболочке. Снаружи и изнутри липидная основа покрыта белком, образующим прочные и эластичные сплетения.

Помимо своего чисто механического назначения клеточная оболочка играет роль очень важного в жизни клетки селективного органа. Она должна пропускать внутрь клетки (и из нее) одни вещества и не пропускать другие.

Какие силы обеспечивают проникновение избранных молекул в клетку?

Прежде всего, конечно, силы диффузии. Живые клетки почти всегда находятся в жидкой среде — в водном растворе разной концентрации и состава. Это морская или пресная вода, тканевый сок растения или межклеточная жидкость. У многоклеточных существ частицы веществ, растворенных в воде, под действием тепловой энергии стремятся равномерно распределиться в пространстве. Это известно из физики. В соответствии с тем же физическим законом вещества, растворенные в среде, окружающей клетку, проникают через ее оболочку. Если их концентрация внутри клетки мала, а в среде велика, они идут внутрь клетки. Если наоборот — пробираются наружу.

Для некоторых веществ клеточная мембрана может быть непроницаемой. Тогда, если их концентрация в клетке выше, чем вне ее, в нее начнет проникать вода. Клетка разбухнет. Но вода может и уйти из клетки, когда концентрация веществ, которые ее оболочка не пропускает, выше в окружающей среде. Диффузия растворителя через полупроницаемую мембрану называется осмосом. Диализ — это диффузия молекул растворенного вещества через ту же мембрану.

Обе эти формы диффузии — и осмос и диализ — физическая основа, от которой зависит жизнь клетки.

Вторая сила, помогающая переносу веществ через клеточные барьеры, — электрическая. Многие растворенные вещества диссоциированы на ионы. А клеточные мембраны обычно сохраняют разность потенциалов на своих внутренних и наружных поверхностях. Разность потенциалов побуждает соответствующие ионы мигрировать внутрь клетки.

Наконец, третья сила, принимающая участие в пассивном переносе веществ через мембрану, — это так называемое втягивание. В том случае, когда мембрана пористая, раствор может протекать через нее по порам, как по капиллярам.

Однако этими тремя методами пассивного проникновения поступление веществ в клетку не ограничивается. Цитологи часто наблюдали, как некоторые вещества устремлялись в клетку, так сказать, против воли стихий, описанных выше. Они направлялись в сторону не понижения, а повышения градиентов сил, обеспечивающих пассивный перенос. Значит, при этом совершалась физическая работа. Энергию для нее поставляет клетка.

Примером веществ, концентрация которых в клетке противоречит законам пассивного переноса, могут служить калий и натрий. Во многих клетках калия значительно больше, а натрия меньше, чем в окружающей среде.

Предоставленные самим себе, и калий и натрий распределились бы равномерно и в клетке и в окружающей среде. А раз этого не происходит, значит, в клетках действует какой-то механизм, который постоянно «накачивает» в клетку ионы калия и «выкачивает» из нее ионы натрия.

Этот механизм до конца еще не изучен. Для его объяснения предложен целый ряд гипотез. Одна из них, получившая название модели Шоу, представляет дело так.

Гипотетические молекулы-переносчики на наружной поверхности мембраны соединяются с ионами калия. При этом они теряют часть энергии, но приобретают способность диффундировать со своим грузом через оболочку внутрь клетки. Здесь, на внутренней ее поверхности, молекула-переносчик отдает в цитоплазму калий и получает от нее энергию. Под действием полученной энергии превращается тут же в переносчика натрия. Соединившись с ним, снова устремляется к наружной поверхности клеточной мембраны. Там отдает натрий и энергию и, снова превратившись в переносчика калия, вместе с ним перебирается на внутреннюю поверхность мембраны. А там опять подхватывает калий, чтобы устремиться с ним внутрь клетки.

Есть еще одна очень интересная форма активной охоты клетки за нужными ей веществами. Это пиноцитоз — питье или, вернее, заглатывание клеткой окружающей ее жидкости.

Происходит это так. На поверхности клеточной мембраны образуется углубление, которое замыкается в пузырек, или вакуоль. Та отрывается от оболочки и мигрирует внутрь клетки. Впечатление такое, будто клетка действительно пьет раствор, который ее окружает.

Пиноцитозу предшествует адсорбция на поверхности мембраны молекул поглощаемого раствором вещества. Когда его концентрация здесь достигнет определенной нормы, оболочка начинает втягиваться внутрь, образуя пиноцитозную вакуоль.

Некоторые амёбы за полчаса успевают «испить» из воды, в которой живут, столько растворенного белка, что весь его вес составляет четверть веса самой амёбы до пиноцитозной трапезы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: