Борис Сергеев - Жизнь океанских глубин

- Название:Жизнь океанских глубин

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Молодая гвардия

- Год:1990

- Город:Москва

- ISBN:5-235-00811-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Борис Сергеев - Жизнь океанских глубин краткое содержание

Живо и увлекательно рассказывает автор о жизни океанских глубин, о влиянии человека на природу, об изменениях, происходящих при освоении морской добычи полезных ископаемых, широко используя при этом данные новой науки — экологической физиологии.

Жизнь океанских глубин - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Мировой океан покрывает почти 71 процент земной поверхности. В нем сосредоточено 97 процентов мировых запасов свободной воды. В абсолютных цифрах это составляет 1368 миллионов кубических километров. Чтобы было понятно, как это много, приведу такой пример. Если на Земле срыть все горы и вообще всю сушу, поднимающуюся над поверхностью моря, чтобы сделать землю гладким шариком, то этого «мусора» — срытой горной породы, окажется не так уж много, всего 76 миллионов кубокилометров, то есть чуть ли не в 20 раз меньше, чем океанской воды!

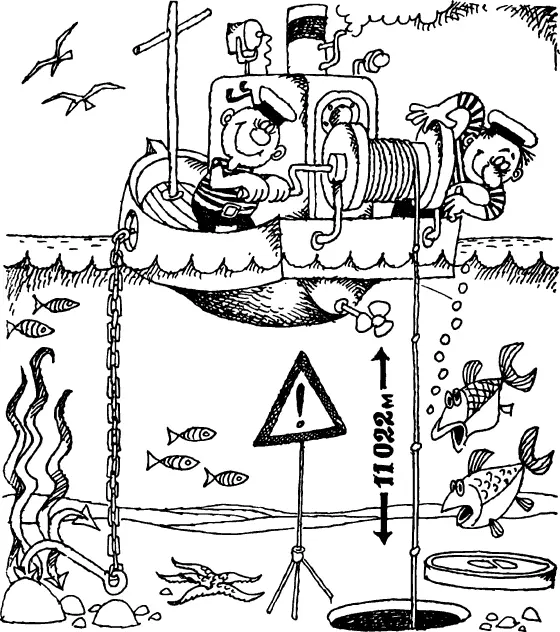

Если продолжить сравнения, придется признать, что поднятия суши менее грандиозны, чем океанские впадины. Большая часть поверхности земных континентов не поднимается выше 2000 метров над уровнем моря, тогда как средняя глубина Мирового океана оценивается в 3550–3730 метров. И если над поверхностью суши возвышается лишь несколько восьмитысячников, горных вершин, немного превышающих восьмикилометровый рубеж, то океанских впадин, глубина которых значительно превышает 10 километров, известно больше десятка, а самая глубокая из них, открытая в 1957 году экспедицией на флагмане советского исследовательского флота «Витязе», 11 022 метра! Нужно сказать, что океанское дно мы знаем пока неважно. Не исключено, что в дальнейшем в океанской бездне будут обнаружены и более глубоководные пропасти.

Океан обладает такой общностью физических свойств, что расценивается как единый биотоп, то есть на всем своем протяжении он создает сходную среду для обитающих здесь живых организмов. Это, конечно, не значит, что условия жизни в любых его точках абсолютно одинаковы. Напротив, в Мировом океане существует определенная зональность. Изменение физических свойств зависит от географической широты, в пределах которой расположена данная зона, удаленности ее от ближайших континентов и, конечно, от глубины. Однако изменения физических характеристик происходят здесь менее резко, чем на суше, да и их размах в океане не столь велик.

Обычно континенты окружены материковой отмелью, которую океанографы называют континентальным шельфом. Она представляет собою как бы затопленную часть материков. Действительно, в период последнего оледенения такое огромное количество воды превратилось в лед и скопилось на суше, что океан повсеместно обмелел (16–18 тысяч лет назад его уровень был на 120 метров ниже современного) и с тех пор продолжает подниматься в среднем на 7–8 сантиметров в столетие, отвоевывая у континентов все новые районы.

Для материковой отмели характерно, что глубина океана здесь увеличивается постепенно, в среднем всего на 1,5–2 метра на протяжении целого километра. Начинается шельф от береговой кромки, а его внешним краем является то место, где уклон дна резко возрастает. Принято условно считать, что внешний край шельфа располагается на глубине 200 метров. Однако в действительности резкое понижение дна может происходить где-то на глубинах от 18 до 500 метров. Ширина континентального шельфа тоже величина непостоянная. Она колеблется от 0 до 1500 километров, что в среднем составляет 70–80 километров.

Внешний край материковой отмели переходит в континентальный склон. Здесь наклон морского дна в 20–25 раз больше, чем на шельфе, и в среднем составляет 3–5 градусов. Однако местами он бывает значительно круче. У восточного побережья острова Шри-Ланка наклон достигает 30 градусов, а в некоторых районах побережья Флориды даже 45. В отличие от континентального шельфа дно в районе материкового склона сильно изрезано. Нередко склон опускается в океанскую бездну уступами или широкими террасами и бывает рассечен поперечными каньонами, разломами или грядами скальной породы.

Ширина континентального склона всего 15–30 километров, но благодаря большой крутизне дно на этом коротком участке успевает опуститься до глубины 2000–3000 метров. У его подножия начинается океанское ложе, главная часть океана, где встречаются его предельные глубины и где он хранит свои наиболее сокровенные тайны. В общей сложности океанское ложе занимает 75 процентов океана. Оно покрыто слоем мягких осадков, толщина которых иногда достигает 1000 метров, а в глубоководных впадинах может быть еще значительнее. Особенно заметны скопления осадков у подножия материкового склона. Они возникают потому, что мягкие породы смываются со склона к его основанию.

Осадки образуются из взвешенного в воде материала, из почвы, глины и песка, которые выносят в моря и океаны реки, затаскивают ледники, сдувают с континентов ветры. К ним присоединяются вулканический пепел и космическая пыль. Немаловажную роль играют скелеты и раковины морских организмов. Некоторые виды осадков возникают химическим путем из растворенных в воде веществ.

Наиболее характерным видом осадков является ил. Он образуется благодаря оседанию на дно крупинок органического вещества и глин. В нем преобладают частички величиной от 0,01 до 0,06 миллиметра. Поэтому ил обладает значительной вязкостью. Из обломков крохотных раковин и пропитанных солями кальция наружных покровов мельчайших ракообразных возникают известковые илы. Кремневые илы образуются из наружных скелетов одноклеточных организмов — радиолярий и двустворчатых панцирей микроскопических водорослей диатомей. Такие илы встречаются лишь в районах, где океан богат жизнью. На глубинах больше 4500 метров осадки состоят главным образом из красных глин. Известковые осадочные породы на таких глубинах не образуются, так как здесь нормальные карбонаты (соли угольной кислоты), в том числе кальциты — карбонаты кальция, растворяются в морской воде.

Взвешенный в воде осадочный материал переносится по необозримым водным просторам океаническими течениями. Крупнозернистый песок, галька и щебень, камни и даже огромные валуны приносят в океан айсберги. Когда лед тает, они падают на океанское дно. Быстрее всего со скоростью от 1 до 4 сантиметров за 1000 лет увеличиваются известковые осадки. В глубоководных районах накопление осадочных материалов происходит медленнее, так как крупные взвешенные частички успевают попасть на дно еще до того, как течения достигнут глубоководных впадин, а красные глины образуются здесь со скоростью 1 миллиметра в тысячу лет!

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: