Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность

- Название:Акулы: Мифы и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005849-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность краткое содержание

Книга посвящена наиболее загадочным и интересным обитателям океана — акулам. В ней приведены легенды и мифы об этих животных, бытующие в разных уголках планеты, и некоторые современные данные об этих древних животных. На основе собственных исследований автора и литературных материалов рассказано о распространении, происхождении, образе жизни акул, их взаимоотношениях с человеком.

Для зоологов, преподавателей, студентов, а также для читателей, интересующихся биологией.

Акулы: Мифы и реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

В толще воды больших глубин, кроме реликтовых видов и ложнокуньих акул, обитают колючие и пряморотые акулы и, хотя большинство из них все же тяготеют к придонному слою воды, среди них встречаются и чисто пелагические виды.

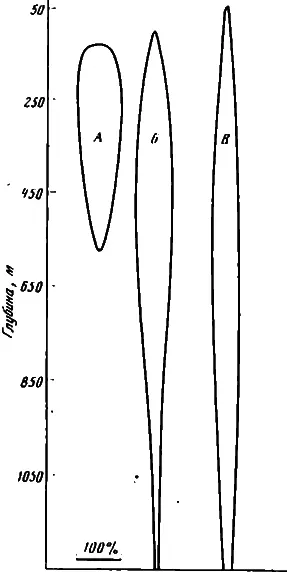

В огромном диапазоне глубин можно встретить катранообразных. Так, акулы-свиньи обитают на глубинах от 100 до 500 м, а большинство колючих и пряморотых — от глубин примерно 200 м (кроме некоторых катранов) до 1200 м и, очевидно, более (рис. 11). Вместе с ними у дна встречаются и реликтовые многожаберные акулы.

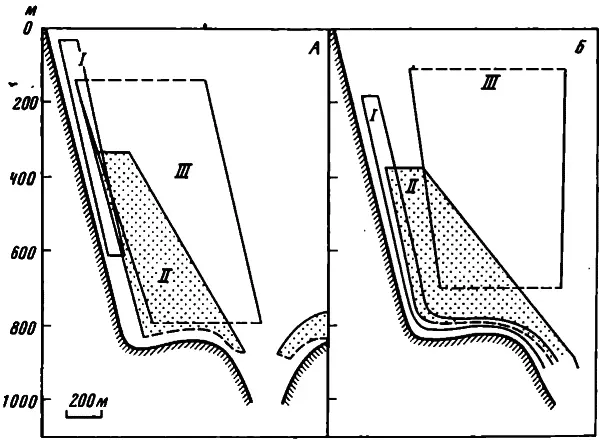

Колючие акулы — наиболее массовые виды, обитающие в большом диапазоне глубин, но тяготеющие к глубинам более 250 м. Акванавты-наблюдатели советских подводных аппаратов рассказывают, что в самых разных районах Атлантического, Индийского и Тихого океанов доминируют колючие акулы. У дна их встречали десятками и даже сотнями; в районе Срединного-Атлантического хребта не проходило минуты погружения, когда в луче прожекторов у дна не проскальзывала бы колючая акула. Анализируя распределение в океане колючих акул основного семейства — Squalidae, всех его представителей целесообразно разделить на 3 группы: I — типично придонно-пелагические виды родов Squalus, Atractophorus и частично Centrophorus (из пряморотых к ним близки полярные акулы); II — придонно-пелагические акулы, тяготеющие к толще воды, более активные акулы родов Scymnodon, Centroscymnus и некоторые Etmopterus (к этой группе близки пряморотые акулы рода Dalatias) и III — типично пелагические глубоководные акулы (роды Aculeola, Squaliolus, Deania и большая часть видов рода Etmopterus) и многие пряморотые акулы.

Рис. 11. Батиметрическое распределение катранообразных в океане в низких широтах (между 45° широты)

А — семейство Oxynotidae (4 вида); Б — Dalatiidae (10); В — Squalidae (43)

Рис. 12. Батиметрическое распределение катрановых акул трех групп (обозначение групп см. в тексте)

А — умеренные воды; Б — тропики

Представители I группы обитают на глубинах до 1000 м в 20—30-метровом слое поды над дном, тогда как акулы II группы — чуть глубже (рис. 12) и в более широком диапазоне глубин от дна (10–50 м от грунта). Последняя III группа представлена акулами, почти полностью потерявшими связь с дном, как и самые глубоководные кошачьи акулы; в нее входят типично мезо- и батипелагические акулы, которые лишь изредка заходят в придонные слои воды. Все виды совершают суточные и сезонные вертикальные миграции. Придонные акулы с наступлением темноты поднимаются вдоль дна на 50— 200 м и несколько отрываются от него, а утром снова опускаются и как бы прижимаются к грунту. Пелагические виды вечером вслед за скоплением мелких ракообразных и рыб, образующим звукорассеивающие слои, поднимаются почти к поверхности океана, а с рассветом вновь опускаются в его глубины. В умеренных широтах скопления придонных акул осенью поднимаются ближе к поверхности, а весной опускаются, что, очевидно, связано с изменением температуры воды и распределения объектов их питания.

В неритической зоне обитает основное число видов наиболее высокоорганизованных кархаринообразных акул; здесь они распределены довольно равномерно, от поверхности до границ шельфа и глубин 250–270 м. Над подводными возвышенностями и горами глубина обитания отдельных неритических акул (представители семейств Carcharhinidae, Sphyrnidae, Odontaspididae и некоторые Triakidae) заметно возрастает, в отдельных случаях до 400–450 м.

В открытом океане у поверхности, или, как называют этот слой воды до глубин 300 м, в эпипелагиали, обитают представители двух отрядов ныне живущих акул — ламноидных и кархаринообразных. Большинство последних — редкие гости прибрежных вод (кроме, возможно, молоди), где их сменяют неритические представители кархаринообразных акул и песчаных акул из отряда ламнообразных. Из типично эпипелагических акул следует назвать два вида акул-гигантов. Это мирные акулы, питающиеся планктоном подобно усатым китам, — гигантская и китовая (Rhiniodon typus) акулы. Они редко подходят к берегу.

Из хищных акул к берегам довольно редко подходят также голубая и длиннорукая акулы; атлантическая сельдевая (Lamna nasus) также не рискует приближаться к берегу, тогда как ее ближайшая тихоокеанская родственница (Lamna ditropis) не только подходит к побережью вслед за стадами лососей (ее называют также лососевой акулой), но и заходит за ними в реки. Трудно увидеть у берега и длинноперую акулу-мако (Isurus paucus), тогда как обыкновенная мако — частый гость прибрежных вод. И уж совсем редки у побережья акулы-лисицы.

Но властелином океана остается большая белая акула, типично эпипелагический вид, очень часто подходящий к берегу, где ее ждет желанная добыча — различные ластоногие. Есть сообщение об обнаружении белой акулы чуть ли не на 1-километровой глубине. Обращая особое внимание на информацию об этом грациозном хищнике, я не могу быть уверен в достоверности этого сообщения, так как имеющиеся данные свидетельствуют о том, что белая акула и в открытом океане, и у берегов предпочитает приповерхностные воды (даже заходит в реки), хотя акулы вообще, и особенно белая, могут преподнести много сюрпризов.

Акулы пресных вод — завоеватели или возвратившиеся хозяева?

Как уже отмечалось, ныне живущие акулы в подавляющем большинстве — морские животные, изредка заходящие и пресные воды, в эстуарии и низовья впадающих в океан рек. Особенности водно-солевого обмена, отличные от такового у костистых рыб и некоторых других позвоночных, позволяют акулам легко переходить из морской воды с океанической соленостью (до 36 ‰) в пресную воду и обратно; причем этот переход осуществляется без заметной временной адаптации и каких-либо изменений в организме животного.

Так чем же это обусловлено? Причина в том, что в процессе эволюции концентрация осмотически активных веществ в плазме крови морских хрящевых рыб стала близкой или почти равной количеству солей, растворенных в морской воде. Половину этих активных веществ составляют азотсодержащие соединения — ТМАО (триметиламиноксид) и мочевина. Их так много в крови и мышцах акулообразных, что они имеют специфичный запах. Изменение концентрации азотсодержащих веществ в организме акул и скатов и их перераспределение во всех органах происходит очень быстро, почти мгновенно. В то же время концентрация осмотически активных веществ в плазме крови акулообразных в среднем в три раза выше таковой у пресноводных, проходных и морских костистых рыб. Но и этого мало. Интенсивность работы почек, главного органа выделения у морских акулообразных, также в 2,5–3 раза выше таковой у костистых рыб. Так, например, у акулообразных первичная моча (ультрафильтрат плазмы) составляет 3,5 мл/кг ч, а у различных по экологии и происхождению костистых рыб — всего 0,4–2,0 мл/кг • ч.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: