Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность

- Название:Акулы: Мифы и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005849-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность краткое содержание

Книга посвящена наиболее загадочным и интересным обитателям океана — акулам. В ней приведены легенды и мифы об этих животных, бытующие в разных уголках планеты, и некоторые современные данные об этих древних животных. На основе собственных исследований автора и литературных материалов рассказано о распространении, происхождении, образе жизни акул, их взаимоотношениях с человеком.

Для зоологов, преподавателей, студентов, а также для читателей, интересующихся биологией.

Акулы: Мифы и реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

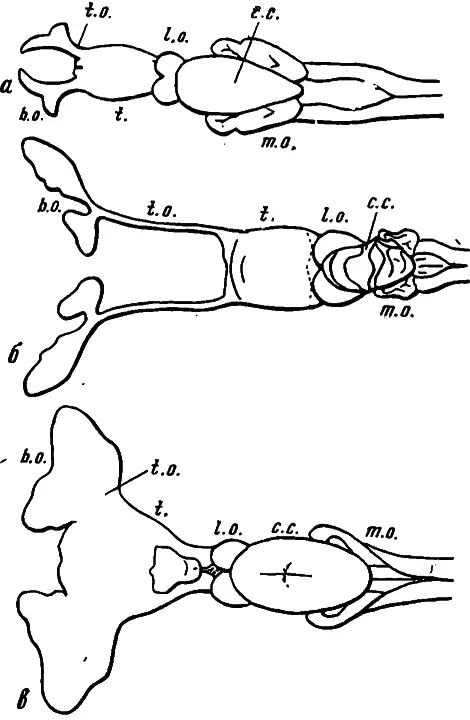

Итак, головной мозг акулообразных по своей организации не уступает таковому костистых рыб и рептилий. Это видно не только из данных по его общим и относительным размерам. Тем более что для такой сложнейшей субстанции было бы крайне примитивно проводить прямую зависимость между массой и уровнем организации. Скорее, это отправная точка в анализе, но точка, несущая определенный биологический смысл. Внутри класса хрящевых рыб прекрасно прослеживается связь между уровнем организации того или иного семейства или отряда с относительными размерами мозга их представителей. Второй характерной чертой эволюции головного мозга акул и скатов является усложнение строения тела мозжечка (молодого мозжечка) за счет развития сложной сети продольных и поперечных борозд, разделяющих тело мозжечка высокоорганизованных акулообразных на огромное число долей (рис. 20). Впервые на эти особенности мозжечка прогрессивных акул и скатов обратили внимание Н. Н. Миклухо-Маклай и И. И. Шмальгаузен. Вероятно, это усложнение, сопровождающееся резким увеличением площади поверхности мозжечка и соответствующим ростом числа клеток Пуркинье — основы функциональных связей данного отдела мозга позвоночных, отражает рост сложности внутрицентральных связей и моторики наиболее высоко организованных акул толщи воды. Подобную эволюцию тела мозжечка и головного мозга в целом мы прослеживаем при последовательном рассмотрении отрядов млекопитающих, начиная с наиболее примитивных.

Рис. 20. Головной мозг ископаемой (a), голубой (б) и атлантической кошачьей (в) акул; вид вверху b. o. — обонятельные луковицы; t. о. — обонятельные тракты; t. — передний мозг; l. о. — зрительные доли; с. с. — тело мозжечка: т. о. — продолговатый мозг. Ископаемая акула реконструирована Стеншио (Stensio, 1963)

И наконец, основной характерной чертой эволюции мозга ныне живущих акул является его теленцефализация, т. е. заметный рост объема конечного мозга. Если у древних примитивных видов, как и у ряда ископаемых форм (см. рис. 20, а), на долю переднего мозга приходится не более 20 % массы всего головного мозга, у прогрессивных представителей надотряда, например у акул-молотов, эта величина достигает 55 %. Причем, по мере усложнения общего уровня организации происходит и рост теленцефализации у акул с незначительными отклонениями у узко специализированных форм (например, донных кошачьих акул).

В то же время данные академика Е. М. Крепса по биохимии головного мозга акул и его отделов, материалы Д. К. Обухова по его архитектонике и клеточной организации и результаты многочисленных исследований американских ученых (С. Эббессон, Д. Шредер, Р. Норткатт и др.) по организации и связям мозга акул показывают, что параллельно с нарастанием относительной массы переднего мозга у акул и скатов в процессе эволюции происходит постоянное усложнение его внутренней организации.

Таким образом, подобно эволюционному ряду наземных позвоночных (пресмыкающиеся — млекопитающие — приматы — человек), идущему от кистеперых рыб (с тупиковыми ветвями — костистые рыбы и птицы) акулообразные развивались аналогичным путем, путем увеличения объема и усложнения конечного мозга в водной среде. Вероятно, такое конвергентное развитие мозга у позвоночных — проявление единого закономерного процесса, определяющего развитие жизни вообще.

Однако головной мозг акул, как и других животных, лишь центральный орган, координирующий жизнедеятельность организма и его связь с внешней средой, своего рода центр управления. Этот центр поддерживает связь с окружающим миром посредством систем органов чувств, развитых у акул по-разному, в зависимости от их роли в поведении животных конкретного вида. Исследования показали, что у акул, как и у других позвоночных (и даже контрастнее, чем у круглоротых, костистых рыб и амфибий), в первом приближении показателем уровня развития и роли в поведении того или иного органа чувств является индекс, или относительный размер отдела мозга, в котором лежат центры данного органа чувств.

Долгие годы, почти до середины 70-х годов нашего столетия, многие ученые считали, что органы чувств у акул развиты крайне плохо и неравномерно. Бытовало даже мнение, что акулы — это своего рода «плавающие носы», т. е., что хорошо развито у них лишь обоняние. Эта догадка базировалась на удивительна тонком обонянии хищных акул, которые появляются из глубины как только в воду попадает кровь. Но это отнюдь не означает, что другие анализаторы у прогрессивных акул развиты плохо.

Электрофизиологические, морфологические и поведенческие исследования, проведенные в последние десятилетия на акулах разных видов, показали, что по степени развития анализаторов их можно разбить на две группы. В первую входят специализированные виды, как филогенетически древние, так и молодые, с гипертрофией отдельных анализаторных систем, играющих руководящую роль в жизни этих акул. Вторая группа объединяет животных с комплексным, более или менее равномерным развитием всех или многих органов чувств. К ней относятся сравнительно молодые таксоны. Таким образом здесь четко просматриваются два пути эволюции сенсорных систем акулообразных — путь узкой специализации (идиоадаптации к конкретным, мало меняющимся условиям среды) и путь комплексного развития органов чувств, позволяющий акулам осваивать разнообразные биотопы и новые экологические ниши. Оба эти направления хорошо прослеживаются (см. выше) в эволюции головного мозга и его отделов у вымерших и ныне живущих акул.

Самой сложной и, вероятно, филогенетически древней у акул является система органов чувств боковой линии, большой вклад в изучение которой внес известный советский морфолог, профессор Н. И. Дислер. Эта система, помимо собственно боковой линии, лежащей на туловище и голове акул и скатов, включает электрорецепторную систему и ампулы Лоренцини, названные по имени впервые описавшего их итальянского ученого. Последние есть лишь у акулообразных. Эти органы имеют вид маленького кожистого мешочка, заполненного студенистой жидкостью с меняющейся электропроводностью; один конец ампулы открывается в коже животного и напрямую «связан» с окружающей средой. В основании другого конца лежат чувствительные клетки, связанные с нервной системой. Такой датчик, как уже установлено, улавливает даже самые незначительные колебания поды, изменения се электропроводности и температуры; возможно, он реагирует и на изменения солености и геомагнитного поля Земли. Удивительное образование вместе с другими элементами системы органов чувств боковой линии посылает всю информацию в «бортовой компьютер» акулы, в головной мозг, а точнее — в центры системы, лежащие в продолговатом мозгу.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: