Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность

- Название:Акулы: Мифы и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005849-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность краткое содержание

Книга посвящена наиболее загадочным и интересным обитателям океана — акулам. В ней приведены легенды и мифы об этих животных, бытующие в разных уголках планеты, и некоторые современные данные об этих древних животных. На основе собственных исследований автора и литературных материалов рассказано о распространении, происхождении, образе жизни акул, их взаимоотношениях с человеком.

Для зоологов, преподавателей, студентов, а также для читателей, интересующихся биологией.

Акулы: Мифы и реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

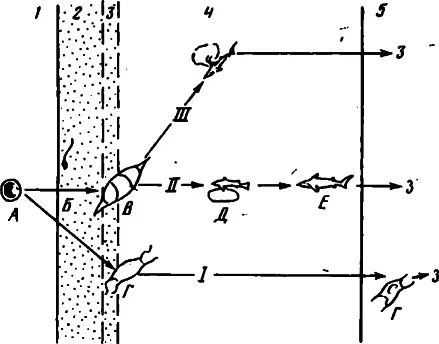

Рис. 22. Схема развития акул

1 — яичник; 2 — яйцевод; 3 — скорлуповая железа; 4 — утерус; 5 — внешняя среда; А — яйцеклетка; Б — оплодотворение; В — яйцевая капсула в мягкой оболочке; Г — яйцевая капсула в роговидной оболочке; Д — эмбрион с желточным мешком; Е — эмбрион с рассосавшимся желточным мешком; З — рождение молоди; I — яйцекладущие; II — яйцеживородящие; III — живородящие акулы

Яйцеживородящие акулы — наиболее распространенные среди акулообразных; этот тип развития характерен для реликтовых акул (кроме, вероятно, разнозубых) и для многих молодых таксонов, например для всех катранообразных и многих серых акул; свойствен он и акулам из отряда ламнообразных.

Подобный тип размножения встречается у многих костистых рыб, он получил название лжеживорождения, что, на мой взгляд, очень хорошо характеризует его биологическую ценность. Лжеживорождение хорошо известно у популярнейших аквариумных рыбок — гуппи, меченосцев, пецилий, которых неправильно называют живородящими карпозубыми. Есть лжеживородящие среди морских и озерных обитателей, такой тип развития характерен для ряда видов морских окуней, бельдюг, голомянок и других рыб. Кроме того, подобное развитие мы находим у некоторых амфибий (отдельные сумчатые квакши, саламандры) и рептилий (например, американские ужи рода Nerodia). На мой взгляд, и сумчатые млекопитающие — еще один вариант лжеживорождения, но выполненный природой на более высоком уровне.

Наиболее прогрессивные акулы и скаты образуют третью группу — живородящих акулообразных. Первый этап их развития аналогичен таковому у представителей двух других групп. В яичниках самки развиваются яйцеклетки (правда, заметно меньших размеров, чем у других видов), которые после оплодотворения попадают в утерус. Но здесь они не просто обволакиваются оболочкой. Последняя служит матриксом для формирования пуповины и своеобразной плаценты (детского места), которая вместе с богатой кровеносными сосудами стенкой утеруса образует комплекс. Этот комплекс, часто не совсем верно называемый плацентой, по аналогии с таковой у млекопитающих, служит, во-первых, для прикрепления зародыша в утерусе и, во-вторых, для его питания питательными веществами, поступающими с током крови самки. Правда, кое-кто пытается приписать настоящее живорождение и другим позвоночным, например амфибиям [25] Кудрявцев С. В., Фролов В. Е., Королев А. В. Террариум и его обитатели. М.: Лесн. пром-сть, 1991. 349 с.

, но это в корне неверно.

Таким образом, из цикла развития живородящих акул выпадает фаза яйцевой капсулы, хотя в принципе она может быть условно выделена; эта фаза у живородящих видов несравненно короче, чем у яйцекладущих и даже яйцеживородящих акул. Принципиальное отличие живородящих акул от представителей двух других групп заключается в том, что организм матери несет не только защитную функцию, но за его счет идет и развитие эмбриона. Таким образом, у акулообразных на свет появляются полностью сформированная молодь и если при ее выходе из яйца выживаемость составляет 70–90 %, то при яйце- и собственно живорождении она достигает 95 %.

Любопытным фактом в развитии яйцеживородящих и живородящих акул является внутриутробная оофагия, не совсем верно названная И. А. Акимушкиным в книге «Мир животных» зародышевым каинизмом. Суть этого явления состоит в том, что, находясь в утерусе, развивающиеся эмбрионы заглатывают неоплодотворенные яйцеклетки, богатые питательными веществами, получая таким образом дополнительный источник последних. Могут поедаться и более мелкие, находящиеся на ранних стадиях развития эмбрионы, попавшие в утерус, возможно, из-за сдвигов и нарушений цикличности развития. Предположение о том, что внутриутробное поедание последних — нормальное явление, кажется нам сомнительным, хотя и не исключается.

Любопытно, что подобный тип питания зародышей известен и у небольшого числа видов других животных. В частности, некоторые тропические древесные лягушки откладывают оплодотворенную икру во временные водоемы, образующиеся в розетках растений, бромелий. Корма в таких водоемах мало, и лягушки нашли выход. Вместе с одной-двумя оплодотворенными икринками они откладывают несколько неоплодотворенных икринок, богатых питательными веществами. Мало того, в период развития, который длится несколько дней, самка неоднократно возвращается к растению и откладывает в воду неоплодотворенные яйца, подкармливая свое потомство.

На примере современных акул ясно видно стремление к поддержанию численности различных видов в природе. У яйцекладущих акул выживает около 2/3 оплодотворенных яйцеклеток, у яйцеживородящих — уже около 90 %, а у живородящих, у которых мать не только защищает, но и кормит зародыш в период развития, выживает почти 100 % молоди. Последнее, конечно, не включает яйцеклетки, погибшие «запланированно».

Природа предусмотрела и плодовитость акулообразных, связанную и с типом размножения, и с характеристиками вида. Все это позволяет акулам и скатам избежать перенаселенности и снизить внутривидовую конкуренцию. Так, у близких по размерам взрослых особей акул, относящихся к яйцекладущим видам, плодовитость колеблется от 16 до 24 однояйцовых капсул, у яйцеживородящих видов — не более 18, а у живородящих — порядка 10. Лишь некоторые наиболее процветающие виды (голубая и тигровая акулы, акулы-лисицы) выпадают из этой схемы, пытаясь, очевидно, завоевать просторы океана за счет резкого взрыва численности.

Наибольшей зарегистрированной плодовитостью (до 105 эмбрионов) среди акул отличается голубая акула, но она рождает на свет довольно слабое потомство длиной 45–60 см и массой всего около 100 г. Среди молоди-гигантов следует отметить белую акулу; эта хищница рождает раз в два года одну, редко двух молодых акул длиной 1,4–1,5 м и массой более пуда (обычно 18–22 кг). Довольно трудно найти врагов этого новорожденного малыша. В то же время на другом полюсе могут быть помещены юные акулы из семейства кошачьих, например представители мелких видов родов Galeus или Apristurus. Из 40-сантиметровой самки глубоководной акулы Galeus polli, пойманных в водах Юго-Восточной Атлантики, массой 120 г я извлек 8 полностью сформированных эмбрионов (это яйцеживородящий вид) длиной около 70 мм и массой 7–8 г. Без особого труда это потомство можно было разместить в двух спичечных коробках. Но в любом случае, несмотря на размеры, новорожденные акулы вооружены настоящими зубами и сразу же после рождения начинают искать добычу, нападая на более мелких обитателей океана.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: