Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность

- Название:Акулы: Мифы и реальность

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1992

- Город:Москва

- ISBN:5-02-005849-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Мягков - Акулы: Мифы и реальность краткое содержание

Книга посвящена наиболее загадочным и интересным обитателям океана — акулам. В ней приведены легенды и мифы об этих животных, бытующие в разных уголках планеты, и некоторые современные данные об этих древних животных. На основе собственных исследований автора и литературных материалов рассказано о распространении, происхождении, образе жизни акул, их взаимоотношениях с человеком.

Для зоологов, преподавателей, студентов, а также для читателей, интересующихся биологией.

Акулы: Мифы и реальность - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

К сожалению, более чем за полвека, прошедшие с момента выхода в свет цитированной работы А. Н. Северцова, наука не сумела получить значительных доказательств, позволивших пересмотреть или окончательно подтвердить позицию относительно наидревнейших предков современных акул. Можно лишь говорить о множестве форм акуловидных хрящевых рыб (название мы принимаем, естественно, условно), которые населяли моря девонского периода.

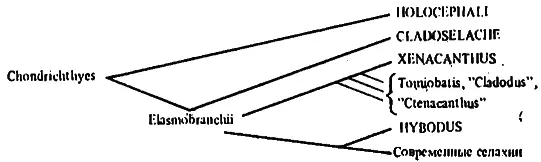

Американский палеонтолог Б. Шеффер, реконструируя и анализируя особенности строения нейрокраниума (мозгового черепа) ископаемых и ныне живущих акулообразных, использовал модный и многообещающий метод кладистского анализа многочисленных признаков. Эти работы позволили ему говорить о монофилетичности современных акулообразных, проследить пути их ранней эволюции и связи с другими челюстноротыми. В целом их эволюция, согласно данным Б. Шеффера, выглядит так: [3] Shaeffer В. Bull. Amer. Mus. Nat. Hist. 1981. Vol. 169. 66 p.

Эволюция же собственно акулообразных, по данным Б. Шеффера, выглядит следующим образом:

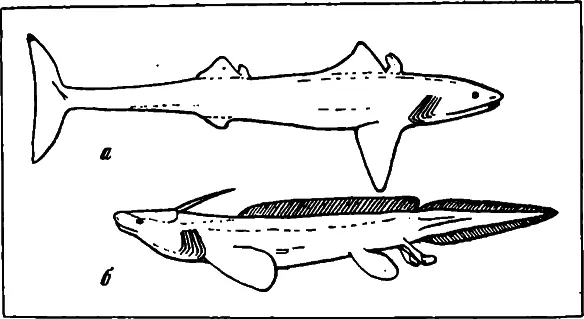

Наиболее древними из хорошо изученных акул являются кладоселахии (Cladoselachii) и ктеноканты (Ctenocanthi), от которых, по мнению ряда авторов (исключая Б. Шеффера и некоторых других, к которым относит себя и автор), и берет свое начало подавляющее большинство современных акул (рис. 3); но и эти две группы животных, по всей видимости, были крайне неоднородными.

Рис. 3. Реконструкция ископаемых акул а — кладоселахия; б — ктенокантус

Около 150 млн лет тому назад начались бурное развитие и расселение акулообразных в морях планеты; к этому же времени относится и появление непосредственных предков современных акул и скатов, самыми древними из которых следует признать представителей отряда многожаберных акул (Hexanchiformes) и прежде всего — плащеносную акулу (Chlamydoselachus anguineus); представителей этого и близких видов находят в отложениях, отстоящих от сегодняшнего дня на 80 млн лет и более. Таков возраст этого живого ископаемого. Как показывает анализ палеонтологических материалов по отдельным регионам, основной расцвет предковых форм современных акулообразных приходится на позднемеловой период. В это время в водах планеты появились предки практически всех основных таксонов (отрядов, многих семейств) ныне живущих акул.

Несмотря на то что более поздние геологические периоды значительно полнее представлены в палеонтологической летописи жизни и есть реальные возможности провести определенные параллели между вымершими и современными формами, этот период в эволюции акул также полон белых пятен опять же из-за отсутствия материалов и их фрагментарности (см. выше).

Собственно современные роды и виды акул, прежде всего прогрессивного и процветающего сегодня отряда Carcharhiniformes, появились в океане 70–90 млн лет назад. Вот что об этом пишет известный американский ихтиолог, сотрудник Музея Бернике Бишопа в Гонолулу (Гавайские острова) Джон Рендалл в своей книге об акулах: «Galeus датируются верхней юрой, Mustelus — олигоценом, Hemipristis — верхним мелом, Carcharhinus — эоценом, Galeocerdo — верхним мелом и Sphyrna — верхним мелом… Действительно замечательно, что некоторые современные роды акул были отождествлены как ископаемые из мелового и даже юрского периодов» [4] Randall J. Е. Sharks of Arabia. L.: IMMEL Publ., 1986. P. 51.

. Напомню, что верхняя граница последнего по принятой у нас в стране геологической шкале отстоит от настоящего времени на 137 млн лет.

Сегодняшние же роды и виды акул насчитывают порядка 20–30 млн лет; подавляющее большинство из них появилось в конце палеогена — неогене, когда моря планеты населяли и сотни других видов [5] Гликман, Л. С. Акулы палеогена и их стратиграфическое значение. М.; Л.: Наука, 1964. 229 с.

, близких к ныне живущим и представляющих многие современные роды.

Теперь попытаемся разобраться в существующих системах и филогенетических древах акул и предложим некоторые новые взгляды на отдельные аспекты поздних этапов эволюции представителей данной группы морских позвоночных.

Прежде всего следует остановиться на «эволюционной схеме» акул, предложенной в 30-е годы Э. Уайтом, которую позднее упростил и модифицировал японский ихтиолог К. Накайя. Данная схема рассматривает взаимосвязь основных таксонов или систематических групп современных акул. Как продолжение разработки этой системы акул и скатов следует, очевидно, рассматривать схему, предложенную американским ихтиологом Л. Компания, работающим сегодня в Смиттовском институте ихтиологии в ЮАР. В статьях 70-х годов и в последней монографии, претендующей на фундаментальность [6] Compagno L. J. V . Sharks of the World. Rome: FAO, 1984. Pt. I, II. 655 p.

, он развивает основные положения схем Уайта и Накайи. Новым в схеме является связь колючих акул (Squaliformes) со скатами.

Из эволюционных схем, разработанных советскими учеными, следует прежде всего остановиться на таковой Л. С. Гликмана, изложенной им в уже цитируемой монографии 1964 г. Эта схема, хотя и вызывает ряд вопросов и возражений, по полноте материала и уровню разработки превосходит многие подобные работы последних десятилетий; ее окончательный вариант был изложен автором в 1980 г. [7] Гликман Л. С. Эволюция меловых и кайнозойских ламноидных акул. Л.: Наука, 1980. 248 с.

В основу своей системы Л. С. Гликман положил характеристику внутреннего строения зубов и их положения в пасти акул; дополнительно он использовал серию в основном второстепенных морфологических и биологических признаков. По данным Л. С. Гликмана, все вымершие и ныне живущие акулообразные делятся на две крупные ветви — инфраклассы — остеодонты и ортодонты. И хотя позже было обнаружено, что между ветвями есть переходные формы, в целом такое деление вполне правомочно, но не всеисчерпывающе. Не вдаваясь в подробности и не критикуя слабые места системы, которых более чем достаточно, остановимся лишь на том моменте, что в ней прослеживается магистальный «путь» акул к прогрессивным таксонам отряда Carcharhiniformes.

Система современных акул

Если попытаться объединить названные системы, дополнить их палеонтологическими материалами последних лет и наложить все это на результаты изучения строения головного мозга акул и его отделов, полученные автором книги и другими учеными в 70—80-е годы, можно построить более рациональную и, вероятно, близкую к действительному положению вещей систему современных акул.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: