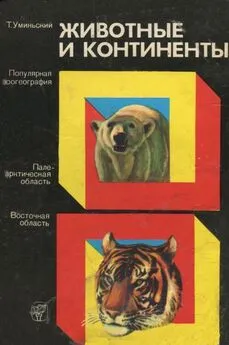

Томаш Уминьский - Животные и континенты (Популярная зоогеография)

- Название:Животные и континенты (Популярная зоогеография)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томаш Уминьский - Животные и континенты (Популярная зоогеография) краткое содержание

Автор, влюбленный в свою науку — зоогеографию, утверждает и доказывает, что она так же интересна, как все, что связано с жизнью животных на свободе. Он удивительно доступно рассказывает о биологических свойствах животных, помогающих им существовать в определенной среде, о связях фауны с растительными формациями, о распространении животных по земному шару и о факторах, ограничивающих их расселение, об истории развития фауны на различных материках.

Животные и континенты (Популярная зоогеография) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Однако одна из самых, если не самая выдающаяся по безводью пустыня в мире — чилийская Атакама — располагается узкой полосой между горными хребтами вблизи тихоокеанского побережья Южной Америки. Причины ее возникновения, вероятно, в наибольшей степени региональные.

Есть пустыни и в Южной Африке — известная Калахари, и в Индии — пустыня Тар, и в Северной Америке — в южных и западных штатах.

Самая большая в мире пустыня — Сахара. Другая огромная пустыня занимает всю внутреннюю часть Аравийского полуострова и почти смыкается со среднеазиатскими пустынями — Каракум, Кызылкум и пустынями Казахстана — пустынным третичным плато Устюрт, пустынями Мангышлака и Бетпак-Далой. На востоке, за горными хребтами Тянь-Шаня, лежат великие центральноазиатские пустыни Гоби и Такла-Макан.

Природа пустынь необычайно своеобразна и сурова. В Сахаре известны местности, где практически не бывает осадков, где на протяжении нескольких лет наблюдений не выпало ни капли дождя. Однако такие места редкость.

Жизнь в пустыне заключена в значительно более тонком слое, если можно так выразиться, чем в каком-либо другом биоме; вертикальных ярусов, «горизонтов жизни» в биогеоценозах немного. Разреженно, на довольно большом расстоянии друг от друга встречаются там растения и редко рассеяны в пространстве животные. Пустынные растения принадлежат главным образом к трем экологическим типам: во-первых, это сухие и колючие травы, которые могут существовать годами, лишь бы удалось им однажды прорасти и выжить, затем полукустарнички и кустарники, часто колючие, с мелкими кожистыми листьями, которые опадают, если безводный период слишком затягивается. И наконец, растения-суккуленты, которые под толстой непроницаемой кожицей в сочной мякоти собирают воду. Это различные кактусы, опунция и им подобные в Новом Свете, это молочаи Африки и многочисленные виды сочных солянок азиатских пустынь. В тех пустынях, где бывает влажный сезон с дождями, появляется еще один экологический тип растений — однолетние травы-эфемеры, которые вегетируют лишь в течение очень короткого времени. Во влажный период они быстро прорастают, цветут, дают семена, завершают весь свой жизненный цикл и исчезают с поверхности земли с началом засушливого периода.

Растения растут далеко друг от друга. Если бы они росли гуще, то воды не хватило бы на всех, часть их погибла бы, а оставшиеся росли бы с характерной разреженностью.

Некоторые ботаники считают, что разреженность растительного покрова в пустынях связана с тем, что, вероятно, некоторые растения выделяют в почву вещества, замедляющие развитие других растений. Изучением химизма корневых выделений и их биологического действия занимается молодая наука аллелопатия.

На животных, так же как и на растения, огромное влияние оказывают климатические факторы. При недостатке воды и большой сухости воздуха всем животным угрожает гибель от жажды. Колебания температуры в течение суток могут достигать 50 °C. Если днем солнце раскаляет поверхность песка и камней до 70–80 °C, а температура воздуха в тени бывает 40 °C или выше, то ночью в некоторых типах пустынь (палеарктические пустыни умеренного климатического пояса, так называемые северные пустыни и «холодные пустыни» высокогорий) температура среды резко падает, в некоторых случаях на десятки градусов. Солнце в пустыне — мощный регулирующий и лимитирующий жизнь фактор. Даже такие типичные аборигены пустынь, как ящерки, погибают от перегрева и избыточной инсоляции, если их извлечь днем из укрытия — из песка или из тени — и некоторое время искусственно удерживать под прямыми лучами солнца.

В пустыне многие животные укрываются в норах или закапываются в песок. В своих убежищах они проводят самые жаркие полуденные часы. Немало видов приспособилось в пустынях к ночному образу жизни. В большинстве случаев это небольшие животные, терморегуляция которых из-за их малых размеров требует больших энергетических затрат.

Животные песчаных пустынь имеют специальные приспособления для передвижения по рыхлому субстрату. Только змеи не нуждаются в этом, они словно бы «плывут» по поверхности. Бегающие и прыгающие животные должны увеличивать площадь опоры, чтобы не проваливаться в песок. Верблюд не ходит «на цыпочках», как все копытные, а опирается всеми пальцами, создавая таким образом большую поверхность опоры. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на его широкий округлый след. У тушканчиков, у тех видов, которые живут в песках, на задних лапах образуются щетки из густых и жестких волос, благодаря которым зверьки не вязнут и могут прыгать. Классическим примером таких щеток служат задние ноги мохноногого и гребнопалого тушканчиков Средней Азии. У ящериц на пальцах удлиняются чешуйки, и такая бахрома чем-то напоминает гребешок. У многочисленных в песчаных пустынях жуков на ступнях тоже гребешки, но уже из жестких щетинок.

Среди насекомых в пустынях преобладают многочисленные виды саранчовых, муравьев, термиты и жуки; им принадлежит чрезвычайно большая роль в жизни биологических сообществ в пустыне и даже в самом характере биогенных процессов в этой природной зоне. Так, высокая скорость утилизации, переработки органического вещества на поверхности земли в пустынях в значительной мере определяется деятельностью жуков и муравьев.

Приспособления, адаптация насекомых к жизни в жестких (как говорят, «предельных») или экстремальных условиях пустынной среды весьма разнообразны и совершенны.

Например, насекомые не выделяют жидкой мочи и могут таким образом эффективно экономить воду. Им вполне хватает того ничтожного количества влаги, которое содержится в семенах, и метаболической воды (так называется вода, образующаяся в организме как побочный продукт при окислении углеводов, жиров и белков). Ее обычно немного. Так, например, от окисления 100 граммов зерна получается 54 грамма воды, но при режиме физиологической экономии такой воды насекомым хватает.

Удивительно, что в пустыне живут брюхоногие моллюски. Пустынные виды их отличаются толстой раковиной, защищающей наполненное водой тело моллюска от высыхания, и способностью целыми годами находиться в состоянии анабиоза.

Земноводных в пустыне почти нет. Лишь в Средней Азии и Казахстане встречается зеленая жаба. Биологические особенности ее и по сей день представляют немало загадок.

Пустыня — мир пресмыкающихся: ящериц (агам, ящерок, круглоголовок, гекконов, мабуй и других), варанов, змей и черепах. Все они активные участники жизни в пустынях, важные сочлены биогеоценоза.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/1150734/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot.webp)