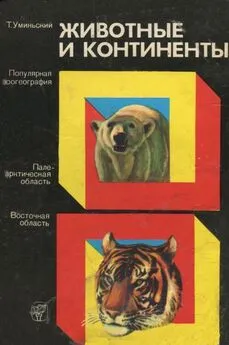

Томаш Уминьский - Животные и континенты (Популярная зоогеография)

- Название:Животные и континенты (Популярная зоогеография)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Мысль

- Год:1974

- Город:Москва

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Томаш Уминьский - Животные и континенты (Популярная зоогеография) краткое содержание

Автор, влюбленный в свою науку — зоогеографию, утверждает и доказывает, что она так же интересна, как все, что связано с жизнью животных на свободе. Он удивительно доступно рассказывает о биологических свойствах животных, помогающих им существовать в определенной среде, о связях фауны с растительными формациями, о распространении животных по земному шару и о факторах, ограничивающих их расселение, об истории развития фауны на различных материках.

Животные и континенты (Популярная зоогеография) - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Барьеры

Расселение животных наталкивается на различные препятствия, которые оказываются барьерами, определяющими границы ареалов. Как уже указывалось, пределы распространения организмов могут лимитироваться физическими препятствиями, климатом, не подходящим для данного вида животного ландшафтом или присутствием других животных. Если вид, расширяя свой ареал, сталкивается с сильным конкурентом, с которым он не сумеет справиться, то расселение вида приостанавливается. Барьером в этом случае будет граница ареала другого животного.

Факторы климатические и ландшафтные нередко воздействуют совокупно, определяя границы распространения животных. Северная Сахара — граница распространения почти всех африканских животных, это граница двух зоогеографических областей. Жара, безводье и бедная растительность препятствуют распространению к северу животных тропиков. Особенности растительности и климата могут вызывать изоляцию отдельных территорий и их фаун, превращая полуострова в настоящие «острова для животных». Таковы полуострова Крым и Камчатка. Оба они в своей южной части гористы и лесисты. Леса Крыма несколько напоминают леса Югославии, а леса Камчатки не очень отличаются от сибирской тайги. Но северные части полуостровов и перешейки, соединяющие их с материком, занимает иная растительная формация: в Крыму — степь, а на Камчатке — тундра. Следовательно, в экологическом отношении для лесной фауны — это острова. И фауна их лесов, действительно, подобна островной и скуднее, чем материковая. Так, в горных лесах Крыма нет кабанов, медведей, лесных котов, лесных куниц, выдр, садовых и орешниковых сонь. На юге Камчатки, в ее горных лесах, нет ни лося, ни распространенной в сибирских лесах кабарги (Moschus moschiferus) , нет летяги (Pteromys volans) и бурундука, нет колонка (Mustela sibirica), а из птиц нет рябчика (Tetraster bonasia) и кукши, или ронжи (Cractes infaustus).

Даже физико-географические барьеры не являются чем-то однозначным по своему воздействию на животных. Одним из важнейших физических препятствий для животных равнин служат горы. При этом в горах иные климатические условия, холоднее, а соответственно и растительность тоже иная. Так, горы, стоящие среди степей, могут быть покрыты лесами. Препятствием могут служить горы сами по себе из-за отсутствия в них подходящих для равнинного вида мест обитания и из-за климатического своеобразия горных массивов.

Для высокогорных животных, напротив, барьером служат теплые, покрытые иной, более обильной растительностью низменности. Самым непреодолимым препятствием для сухопутных животных оказывается вода: чем шире водное пространство, тем неприступнее барьер. Моря непреодолимы для всех пресноводных и земноводных животных. Их тонкая кожа не предохраняет от вредного влияния высокой концентрации солей в морской воде.

Расселение животных

Самый эффективный способ преодоления барьеров — полет; мы видим это на примере перелетных птиц. Для хорошего летуна вообще нет физических барьеров: ни высокие горы, ни моря, ни пустыни не задерживают его на пути. Итак, размещение многих птиц определяют не физические барьеры, а более тонко действующие факторы: особенности среды жизни, отсутствие видов-конкурентов и др.

Граница ареала некоторых птиц проходит по равнинам, где на первый взгляд невозможно выделить какое-либо препятствие. Так выглядят области распространения западного соловья (Luscinia megarhynchos) и восточного соловья (L. euscinia). С другой стороны, какой-либо затерянный в океане островок, на котором нет ни рыб, ни пресмыкающихся, ни млекопитающих, будет иметь богатую фауну птиц при наличии, разумеется, для них соответствующих условий.

Легко расселяются, перемещаясь по воздуху, и летучие мыши. При колонизации океанических островов они уступают разве только птицам, и то не всем. «Рекордсмены» расселения должны были пролететь свыше 3,5 тысяч километров от Северной Америки до Гавайских островов: ведь на Гавайях летучие мыши явно американского происхождения.

Но и с летучими мышами происходят удивительные явления, такие же, как с соловьями. На Мадагаскаре живут огромные плодоядные рукокрылые — летучие собаки из рода крыланов (Pteropus) . Они распространены в тропиках Азии, в Австралии и на океанических островах, в соседней же Африке их нет, хотя от нее Мадагаскар отделен сравнительно узким Мозамбикским проливом. Мало того, один вид этого рода живет совсем рядом с Африкой, на островах Пемба и Мафиа, и, однако, ни одна летучая собака из рода Pteropus не поселилась в Африке, где достаточно тропических лесов. Летучие собаки Pteropus, вероятно, не могут поселиться на Африканском материке из-за конкуренции других летучих собак рода Megaloglossus, издавна живущих на Африканском континенте.

Некоторые хорошо плавающие животные могут переправляться через морские проливы. Так, на Мадагаскаре в плейстоцене жил карликовый бегемот, который мог приплыть из Африки. Белые медведи, северные олени и буйволы плавают на большие расстояния. У южных побережий Азии, на островах Индонезии, на Филиппинах, на Молуккских островах и вокруг них живут огромные крокодилы — Crocodilus porosus. «Подвигом пловца» можно назвать их путь через океан с острова Суматра или с острова Ява на Кокосовые острова — это путь в тысячу километров. Для других же видов уже маленькая речка может быть настоящей действенной преградой. Случается, что небольшая речушка полностью изолирует два вида или даже подвида обезьян. В степях СССР обитает несколько видов сусликов. При этом часто ареалы их не совпадают, а граничат друг с другом, разделенные крупными реками. Между Прутом и Волгой живет крапчатый суслик (Citellus suslica), который на севере огибает Прут и доходит до Польши (до Люблинщины). От Волги до реки Ишима, левого притока Иртыша, простирается ареал большого, или рыжеватого, суслика (Citellus major) , а за Ишимом до Алтая живет краснощекий суслик (Citellus erythrogenys). Самый мелкий из них, малый суслик (Citellus pygmeus), занимает степные территории вместе с предыдущими видами, но его западная граница проходит по Днепру.

Маленькие, плохо плавающие животные могут пассивно распространяться по рекам, морям и океанам на дрейфующих предметах. Крупные реки после каждого паводка несут в море подмытые и поваленные деревья и кусты. Может случиться так, что небольшое животное вместе с таким деревом будет снесено в море. В дальнейшем гонимое морскими течениями бревно может заплыть очень далеко и достичь какой-нибудь земли. Кто-то скажет, что это один шанс на миллион, чтобы материковое животное перенесло такое путешествие, но тем не менее вероятность заноса новых видов в новые для них места, безусловно, существует. Впадающих в море или океан рек сотни, наводнения бывают ежегодно, а иногда и по нескольку раз в год. Каждая река во время паводка несет сотни поваленных деревьев. Если мы к тому же вспомним, что это продолжается уже миллион лет, то наверняка многие виды животных должны были таким путем достичь и заселить другие материки.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Веркор - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/119088/verkor-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivotnye.webp)

![Жан Брюллер - Люди или животные? [Естественные животные]](/books/1150734/zhan-bryuller-lyudi-ili-zhivotnye-estestvennye-zhivot.webp)