Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты

- Название:Почему вымерли мамонты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты краткое содержание

О мамонтах и других животных ледникового периода, условиях их жизни, причинах гибели и вымирания, первобытных охотах древних племен рассказывается в этой книге. В научно-популярной форме автор обобщил много новых материалов своих исследований в горах и на равнинах Советского Союза.

Почему вымерли мамонты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Близкие условия гибели создаются при замерзании озера или болота. В декабре 1974 г. взрослый лось провалился посередине небольшого озера под Ленинградом при толщине льда в 60—70 мм. Он пробился, ломая лед грудью и ногами, на 50 м, но, когда оставалось еще около 60 м до берега, решил повернуть обратно и, сделав пологую петлю, вмерз в лед на месте провала.

Трупы погибших во льду зверей весной прибивает под край торфяной сплавины или твердого берега. В первом случае остается целый скелет, во втором — отдельные кости, не растащенные хищниками и замытые в прибрежный ил и песок.

Трагичная картина массовой гибели лосей наблюдалась в феврале 1968 г. на озере Сент-Мэри в штате Монтана (США). Сильный ветер взломал лед озера, а разводья покрылись тонким льдом. Переходившие по льду лоси гибли один за другим. В результате было обнаружено 66 погибших животных. Интересно, что в европейских заповедниках СССР в озерах у лосей и благородных оленей гибнут преимущественно телята — до 77% и самки — до 54% (Филонов, 1977).

Особые условия гибели и захоронения скелетов животных создавались в карстовых образованиях разных типов. Классической областью разрушения известняков считается горный массив Карст у границ Италии, Югославии и Австрии, откуда и пошло название карстовых явлений — карров, провальных воронок, колодцев и пещер.

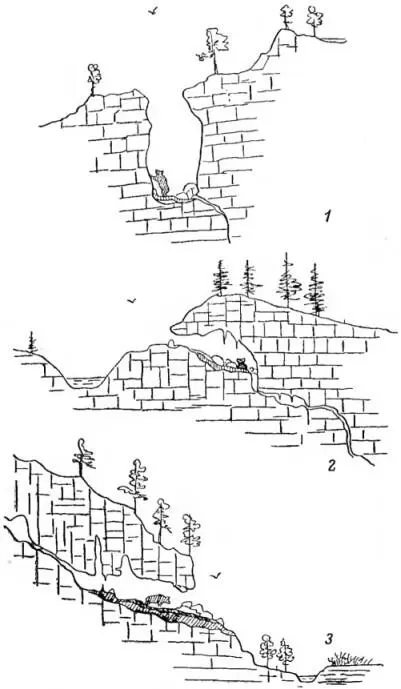

Для накопления и захоронения остатков животных имели значение три основных типа карстовых полостей: провальные открытые воронки и колодцы, пещеры-водоприемники, пещеры-устья (рис. 24).

Воронки и колодцы были трагичными ловушками для животных, которые случайно попадали в них из любопытства, по неосторожности и погибали при падении или позднее от истощения. Чаще всего в колодцы и воронки попадали и попадают насекомоядные — землеройки, кроты, ежи. Из хищных обычны барсуки, куницы, ласки, гиены, медведи, барсы, тигры. Из грызунов — полевки, мыши, сурки, дикобразы. Копытные попадают в воронки редко. Остатки птиц в колодцах случайны, зато часто погибают пресмыкающиеся — змеи, ящерицы и земноводные — лягушки и жабы. Скелеты животных в открытых карстовых колодцах покрываются вековой пылью и землей, затекающей со склонов.

Рис. 24. Тафономические типы пещер. Ориг.

1 — колодцы и воронки; 2 — пещеры-ловушки; 3 — жилые пещеры-устья.

В СССР колодцы-ловушки известны в Крыму, на Кавказе, например в ущельях рек Псху, Белой, Балкарского Черека и Чегема, на Южном Урале и в Приморье — на известняковой горе Чиндалаз. Опасные колодцы и воронки имеются также в гипсовом массиве Индерской возвышенности.

Водоприемные пещеры расположены обычно на склонах ущелий. Вода поступает в них периодически, снаружи, как и в воронки, при резких подъемах уровня протекающего поблизости потока и уходит в глубинные участки по трещинам и промоинам. В сухие сезоны такие пещеры были убежищами для рукокрылых, насекомоядных, хищных и грызунов, а частью — и для первобытного человека. В сезоны паводков они становились коварными ловушками. В Кизеловской пещере на Среднем Урале мы обнаружили скелеты малых пещерных медведей, росомах, соболей, выдр, летучих мышей, землероек и кротов. Гибель пещерных медведей и медвежат происходила при ранних паводках на речке Кизел, вода которой, прорываясь в пещеру, топила сонных зверей. Скелеты животных погребались под камнями разрушающихся стен и потолка пещеры.

Пещеры-устья после обсыхания вытекавших из них потоков были основными убежищами рукокрылых, насекомоядных, хищных и грызунов, а также ночных хищных птиц, скальных голубей и первобытных охотников. Кости копытных зверей, хоботных, приматов, большого количества видов птиц, а иногда и рыб накапливались в таких пещерах в результате приноса и пожирания добычи хищниками и первобытными людьми.

Длительное и надежное захоронение костей происходило здесь при шелушении потолка, заноса ветром вековой пыли и отложений водных потоков. Процесс накопления костеносных слоев в таких пещерах происходил иногда на протяжении десятков тысячелетий. Некоторые из этих пещер использовались в каменном веке для священных, охотничьих и иных обрядов. В пещерах сохранялись даже следы древних людей, скульптуры животных, рисунки и цветные композиции на степах. Изображения мамонтов, носорогов и лошадей имеются у нас в многоэтажной пещере Шульган-Таш (Каповая) на Южном Урале — в ущелье реки Белой (Бадер, 1968); рисунки в пещерах Испании и Франции известны всему миру по публикациям Брейля и Капитана.

В историческую эпоху пещеры такого типа использовались в качестве мест ритуальных праздников весны и осени, в результате чего в них накапливались священные коллекции черепов и рогов диких и домашних копытных (об этом см. далее).

Консервация костей в древних слоях пещер, как правило, была весьма совершенной. На первых стадиях она обеспечивалась большой сухостью, а после захоронения в осадках — увлажненностью грунта. Костный коллаген предохранял фрагменты от разрушения даже в рыжей глине (terra rossa), образующейся на дне пещер из обломков известняка.

До тех пор пока кости валялись на поверхности грунта пещер, их обгрызали грызуны и кожееды. По этому признаку можно судить об этапах накопления и перерыва отложений пещерных осадков.

К нашей эпохе многие обитаемые в свое время пещеры оказались полностью замыты, заполнены осадками или скрыты под оползнями и шлейфами делювия склонов. Другие пещеры заполнялись почти целиком за счет шелушения потолка, в результате чего образовывались очень мощные продуктивные слои с каменными изделиями и кухонными отбросами. Такова, например, раскопанная археологами пещера Чжоу-Коу-Дянь в Северном Китае, палеолитические слои которой постепенно достигли мощности в 50 м (!). В них сохранилась масса каменных орудий, кухонных обломков костей оленей, винторогих антилоп, бизонов и древнекитайских людей — синантропов.

Холодные и сырые пещеры-щели в горных породах со сквозняками, как правило, не заселялись ни первобытными охотниками, ни животными. Слабо заселялись пещеры и гроты в легко разрушающихся мергелях и рухляках разного типа, В широких свободных пещерах первобытным поселенцам приходилось устраивать шалаши из ветвей и шкур, чтобы предохранить себя от холода и воздушных потоков.

Богатую добычу палеонтологам доставляют пещеры, служившие в разное время пристанищем первобытным охотникам, хищным зверям, филину и сычу. Такими, в частности, являются пещеры Кударо I, II, III в верховьях Риона на Кавказе и Медвежья пещера на северном Урале.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: