Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты

- Название:Почему вымерли мамонты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты краткое содержание

О мамонтах и других животных ледникового периода, условиях их жизни, причинах гибели и вымирания, первобытных охотах древних племен рассказывается в этой книге. В научно-популярной форме автор обобщил много новых материалов своих исследований в горах и на равнинах Советского Союза.

Почему вымерли мамонты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

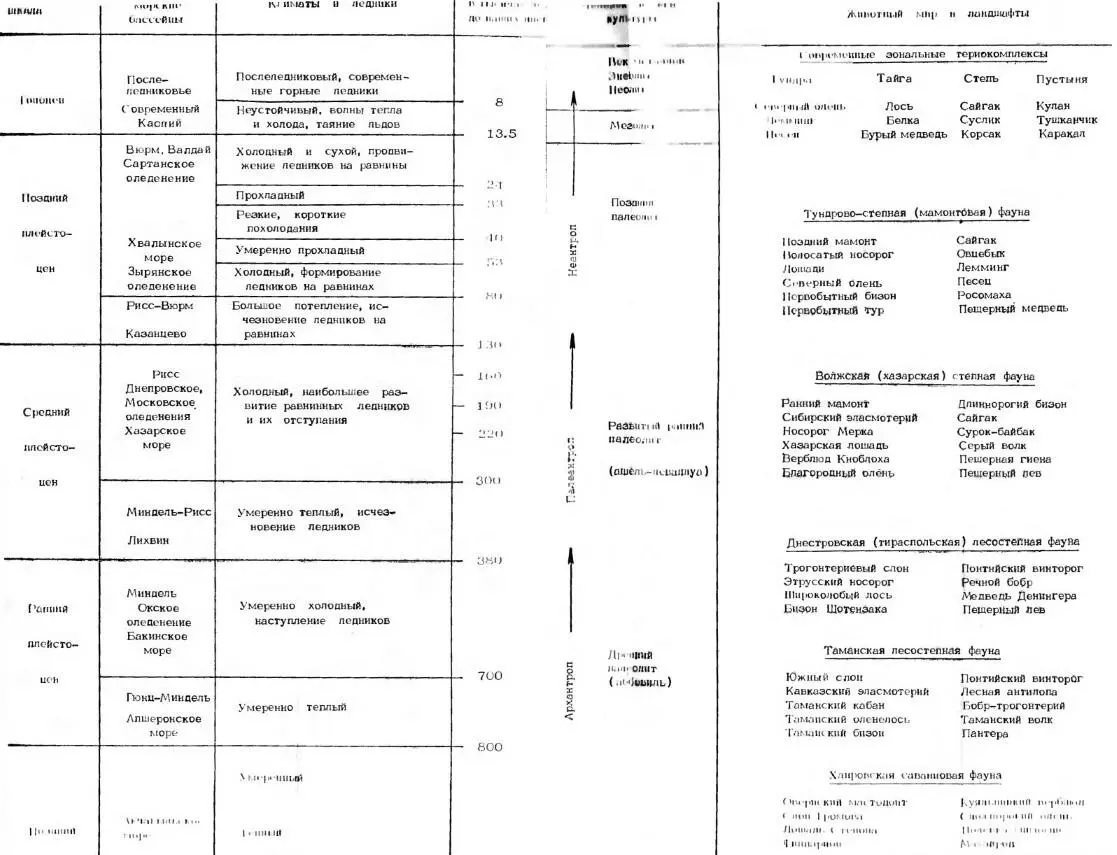

Во второй половине четвертичного периода, примерно за 200—250 тысяч лет до наших дней, растительный и животный мир стал ощущать качественно новый фактор — влияние первобытного человека. Это влияние нарастало как лавина. К исторической эпохе и особенно на протяжении последних двух столетий окультуренное человечество стало уже главным фактором обеднения и преобразования растительного и животного мира нашей планеты. Многие виды животных и растений были сознательно или бессознательно уничтожены. В таблице (см. вкл., с. 16) дана самая общая схема смен климатов, ландшафтов, человеческих культур и териофаун на протяжении четвертичного периода.

Глава II. Мамонтовая фауна, ее происхождение, условия обитания и видовой состав

Итак, около миллиона лет тому назад под влиянием космических и планетных причин в Северном полушарии началось заметное охлаждение климата. На горных хребтах нарастали шапки и языки ледников, опускалась снеговая линия. Менялись течения океанов, очертания берегов морей, происходила перестройка речной сети. Под влиянием смен физической среды менялся растительный и животный мир.

Субтропические вечнозеленые леса на широте Лондона, Москвы, Новосибирска и Якутска насыщались листопадными и хвойными породами. Наступал великий перелом во флоре и растительности. Вместо безграничных лесов на водораздельных пространствах жарких равнин стали возникать саванны и лугостепи. В эту эпоху позднего плиоцена — раннего антропогена кончала свое существование гиппарионовая фауна с ее трехпалыми зеброидного вида гиппарионами, тяжеловесными мастодонтами и махайродами (саблезубыми кошками). На смену им пришли длиннохоботные слоны со слегка изогнутыми бивнями, однопалые крупные и тяжелые лошади с высокими столбчатыми коренными зубами. Огромные кормовые ресурсы травянистых полян и долинных галерейных лесов обеспечивали процветание листоядных и веткоядных оленей, косуль, винторогих антилоп. Предки травоядных туров и бизонов, ранее влачившие жалкое существование, быстро набирали на пространствах лугостепей и степей размеры тела, увеличивалась и численность популяций. Открытые солнцепеки на склонах холмов привлекали норных грызунов — сусликов, коренастых сурков.

Первобытные человекоподобные существа уже пытались расселяться из Африки и, возможно, из Южной Азии к северу — в Европу и Центральную Азию.

Прошло много десятков тысячелетий, прежде чем наступила следующая волна похолодания. Листопадные деревья и кустарники, чередуясь с хвойными породами, заменили в Европе вечнозеленую растительность, оставшуюся лишь местами на юге у побережий теплых морей.

Широтная поясность ландшафтов Евразии, близкая к современной — с пустынями, степями и лугостепями, смешанными и таежными лесами, тундростепями, — создавалась уже на заре плейстоцена. Животный мир этих пространств формировался за счет приспособлений местных видов — их экологии и особенностей строения — к новым условиям, а также за счет широчайших расселений в пределах названных зон одних видов и вымираний других. Вселения видов с юга, из тропиков были невелики.

В горах Средиземноморья, Кавказа, Тянь-Шаня, Южной и Восточной Сибири, Хингана и Тибета появились Предки обезьян (макаков), горных копытных (козлов, баранов и оленей), хищных и грызунов. Пустыни и степи заселялись лошадьми, верблюдами, антилопами, газелями, быками, сусликами, сурками. Местами у озер и болот еще держались бегемоты и бородавочники. Луго- и лесостепи, галерейные леса по долинам рек освоили слоны — лесной, трогонтериевый и мамонтоидный, этрусский носорог, эласмотерий, три-четыре вида лошадей и ослов, кабан, сложнорогий и гигантский олени, винторогие антилопы, первобытные туры, яки и бизоны.

Зона тайги, по-видимому, была в зачатке, и хвойные леса ютились по ущельям хребтов и долинам речек. Их раннеплейстоценовый животный мир мало известен, но нет сомнений, что предки рябчиков и глухарей, куниц и белок жили именно здесь. Далекий север, луго- и тундростепи тогдашней Арктики, уже освоили древние лошади, предки северного оленя и овцебыка, предки леммингов — лагуродоны и сухопутные бобры — трогонтерии. В целом же именно эта раннеплейстоценовая фауна была основой формирования последующей — мамонтовой группировки.

Новая серия похолоданий климата во второй половине плейстоцена сопровождалась развитием горных и равнинных оледенений и падениями уровня океанов. Эти похолодания способствовали дальнейшему обеднению животного мира Северного полушария теплолюбивыми видами и преобразованию уцелевших в крайне холодостойкие формы.

Ряд видов зверей — «ранний» мамонт, верблюд Кноблоха, длиннорогий бизон, пещерные львы и пещерные гиены, дробившие кости павших гигантов, — достигли в среднем плейстоцене (минделе—риссе) крупнейших размеров и биологического расцвета. К этому времени племена первобытных охотников уже вторглись с юга и быстро расселялись по широчайшим пространствам южной Европы и северной половины Азии.

Ранняя мамонтовая фауна средних широт Евразии содержала преимущественно степных и лесостепных животных. Большая часть тогдашних — среднеплейстоценовых — зверей и птиц была уже приспособлена к открытым ландшафтам лугов и степей.

Картина животного мира тех холодных степей европейского и азиатского плейстоцена, вероятно, напоминала современную саванну экваториальной Африки:

На необъятных равнинах Поднепровья и Поволжья, Южной Сибири тут и там паслись сотенные косяки лошадей и ослов. Местами, в березовых и осиновых перелесках широких луговых пойм, колыхались бурые копны небольших стад мамонтов, приземистые туши одиночных эласмотериев и носорогов. По опушкам приречного тальника кормились большерогие и благородные олени. Вдали в мареве открытых водораздельных пространств сухой степи медленно проплывали уродливые фигуры мохнатых верблюдов и темнели живые массивы кочующих тысячных стад бизонов. Суслики и сурки светлыми столбиками возникали из-под земли и вдруг с тревожным свистом исчезали обратно, когда близко проносилась тень орла, пробегала лисица или раздавался топот стайки сайгаков, преследуемых волками. Близ полувысохшего озерца над почерневшим остовом старого бизона трудились пятнистые пещерные гиены, в то время как насытившееся семейство пещерных львов безмятежно отдыхало в тени одиночной ракиты.

Блаженный покой теплого сезона сменялся тревогами и временной бескормицей суровых зим. Тогда при снежных буранах все живое искало защиты в дубравах, в березовых колках, в степных балках и в распадках среди холмов. Веснами случались катастрофические разливы — половодья и долины рек надолго превращались в холодные моря, в которых гибли застигнутые паводком сотни и тысячи крупных животных.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: