Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты

- Название:Почему вымерли мамонты

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Наука

- Год:1979

- Город:Ленинград

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Николай Верещагин - Почему вымерли мамонты краткое содержание

О мамонтах и других животных ледникового периода, условиях их жизни, причинах гибели и вымирания, первобытных охотах древних племен рассказывается в этой книге. В научно-популярной форме автор обобщил много новых материалов своих исследований в горах и на равнинах Советского Союза.

Почему вымерли мамонты - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)

Интервал:

Закладка:

Наряду с теоретическими домыслами в начале XX в. шло быстрое накопление фактов геологии, палеонтологии, палеогеографии, актуалистических и экологических наблюдений, позволяющих оценивать современные примеры массовой гибели и вымирания животных, а также значение отдельных причин.

Вдумчивый обзор проблемы вымирания животных провела М. В. Павлова (1924). Побывав на крупных местонахождениях костных остатков в Европе и на асфальтовом «кладбище» Ранчо Ля Бреа в Калифорнии, она пришла к заключению, что массовые захоронения остатков четвертичных млекопитающих в Тирасполе, Мосбахе, Мауэре образовались в результате случайных катастроф — наводнений. В то же время для вымирания видов решающее значение имеют вовсе не эти случайные катастрофы, а четыре группы факторов, действующих совместно: 1) крайняя специализация отдельных органов, заводящая организмы в эволюционные тупики; 2) неадаптивная, т. е. не ведущая к целесообразному приспособлению редукция органов, затрудняющая борьбу и конкуренцию с гармонически развивающимися формами; 3) геологические и климатические причины, усугубляющие два первых фактора; 4) внезапные проявления геологических факторов — землетрясений, извержений вулканов, наводнений.

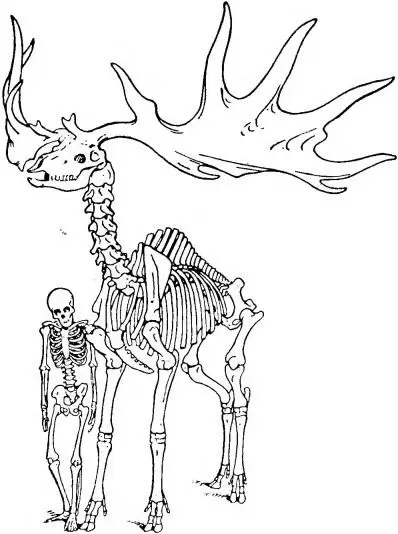

В качестве крайней специализации обычно указывалось на переразвитость рогов у большерогих оленей (рис. 41).

Подробнее и углубленнее проблема вымираний различных групп животных и растений была рассмотрена недавно Л. Ш. Давиташвили (1969). Давиташвили решительно отверг все «броккистские» гипотезы и разработки как идеалистические, а заодно и все теории влияния внешних факторов — тектонических, «газовых», «океанических», климатических, радио-химических, «метеоритных», «световых», космических и т. п. Вслед за Дарвином Давиташвили придавал основное значение в процессе вымирания видов и целых филумов действию отбора и борьбы за существование. Особое внимание он уделял главному, по его мнению, «биотическому фактору» — вытеснению больших систематических групп низко организованных существ более высоко организованными молодыми группами, которые, постепенно набирая силу, отвоевывали пространство и пищу у первых или попросту уничтожали их потомство.

С точки зрения современной генетики и наук о Земле такие категорические утверждения выглядят тенденциозными и односторонними. Отрицая возможность неблагоприятного изменения наследственной структуры, в том числе и ДНК, в ряде поколений «стареющих» филумов под влиянием внешних факторов неорганической среды Л. Ш. Давиташвили и сам впадал в витализм... Кроме того вряд ли логично в наши дни отрицать ведущую роль изменений физической обстановки планеты — т. е. геологической истории Земли — в эволюции ее органической жизни, ее биосферы.

Рис. 41. Скелет гигантского оленя. «Переразвитые» рога — тяжелая ноша для зверя. Из А. П. Быстрова (1957).

К сожалению, «биотический фактор» вовсе не имел отношения к разрушению мамонтового комплекса. Ни мамонт, ни его спутники — носорог, лошадь, бизон, тур, овцебык, пещерный медведь, гиена и лев — никем не вытеснялись и не замещались. Они вымерли, не испытывая давления со стороны более прогрессивных групп организмов, если, конечно, не считать человека. Пространства бывших тундростепей, обитаемых мамонтовой фауной, были попросту заняты лесами и заселены лесной фауной, бывшей дотоле в угнетении.

В последние десятилетия было сделано несколько новых попыток анализа фактов вымирания птиц и млекопитающих. Большинство исследователей обращало при этом внимание на прямое и косвенное влияние человека. Это — естественная дань эпохе техноцена, демографического взрыва и невиданных масштабов освоения человеком природных ресурсов. В популярных, учебных, специальных статьях и книгах, посвященных проблемам охраны природы, вновь и вновь приводятся факты недавнего уничтожения человеком Стеллеровой коровы у Камчатки и Командор, бизона и странствующего голубя в Америке, тура и зубра в Европе, жирного дронта на острове Маврикия, гигантских птиц моа в Новой Зеландии. Этот плач по позорному прошлому человечества в эпохи средневековья, колониальных войн и великих захватов земель и островов европейцами, как известно, ничему не научил ни современное поколение народов мира в целом, ни правительства отдельных стран (см. гл. IV).

Фрэнсис Гарпер в 1945 г. в книге о редких и вымирающих животных Старого Света приводил печальные цифры вымирания сухопутных и морских млекопитающих под прямым и косвенным влиянием человека. За 2000 лет на Земном шаре вымерло 106 форм (видов и подвидов) зверей. По материкам и островам они распределялись следующим образом:

| Европа | 6 | Южная Америка | 1 |

| Азия | 3 | Фольклендские острова | 1 |

| Северная Америка | 27 | Австралия | 11 |

| Африка | 9 | Малайский архипелаг | 3 |

| Мадагаскар | 1 | Галапагосские острова | 2 |

| Вест-Индия | 41 | Мировой океан | 1 |

Приблизительно 38% этого количества исчезло на протяжении последнего полувека. Среди зверей, исчезнувших за последние 250 лет, — такие исполины, как некоторые киты, первобытный тур, як, морская корова. Более чем 600 форм зверей в настоящее время редки, находятся под угрозой вымирания и частично занесены в Красную книгу.

После появления сводки Гарпера, всего за 30 лет, человек успел истребить прямо или косвенно еще не менее 25 видов млекопитающих, в том числе ряд лемуров на о. Мадагаскар. Огромное истребительное и косвенное воздействие человека на природу и животный мир Земли в век техноцена считается непреложным и очевидным фактом. Ему посвящены уже многочисленные монографии, памфлеты, оно оценивается на международных конгрессах по проблемам биосферы. Однако для эпохи первобытного общества это влияние еще далеко не учтено, не доказано и вызывает большие споры, несмотря на необычайное развитие наук о четвертичном периоде.

Особое место в проблеме вымирания занимали исследования русских и иностранных ученых, посвященные мамонтам и мамонтовой фауне, — особенно в связи с находками их мерзлых трупов в Сибири. Академик Л. И. Шренк и профессор А. Неринг считали, что мамонты гибли от снежных бурь и увязали в глубоких снегах, которые затем превращались в лед. Академик И. Ф. Брандт предполагал, что мамонты гибли в болотах, а академик А. Ф. Миддендорф утверждал, что они умирали естественной смертью в средних широтах, но их трупы относились на север — в Арктику великими реками Сибири. Случайная гибель этих зверей, сопровождавшаяся хорошей консервацией трупов, явно отождествлялась у этих авторов с вымиранием.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: