Евгений Краснодембский - Общая биология. Пособие для старшеклассников и поступающих в вузы

- Название:Общая биология. Пособие для старшеклассников и поступающих в вузы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Издательство «Питер»

- Год:2008

- Город:Спб.

- ISBN:978-5-91180-605-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Краснодембский - Общая биология. Пособие для старшеклассников и поступающих в вузы краткое содержание

Для старшеклассников и абитуриентов.

Общая биология. Пособие для старшеклассников и поступающих в вузы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

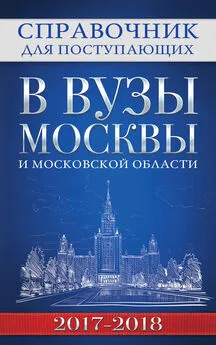

Рис. 6. Обобщенная схема строения клетки палочковидной бактерии. Справа указаны структуры, встречающиеся в каждой клетке, слева – встречающиеся не во всех клетках [3]

В прокариотных клетках есть также мезосомы, глубокие впячивания наружной мембраны в цитоплазму. По своей функции они аналогичны митохондриям эукариотной клетки.

У фотосинтезирующих прокариот (например, цианобактерий) имеются тилакоиды, крупные впячивания плазмалеммы, несущие фотосинтезирующие пигменты. Они соответствуют по своей функции хлоропластам эукариот.

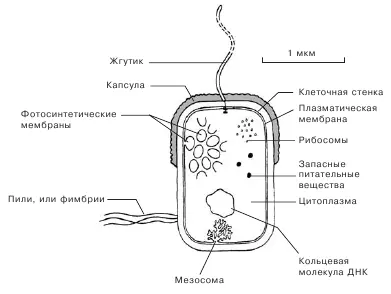

Существенно отличаются прокариотные клетки от эукариотных и способом клеточного деления (рис. 7) (см. главу 6).

Рис. 7. Деление бактериальной клетки. ДНК удваивается и расходится по двум дочерним клеткам [1]

§ 2. Основные компоненты эукариотной клетки

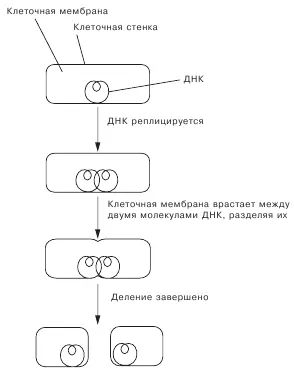

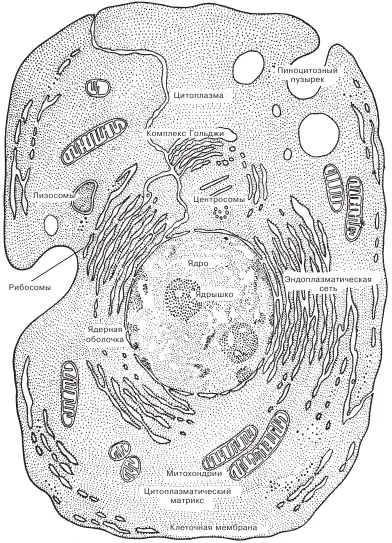

Эукариотные клетки (рис. 8 и 9) организованы значительно сложнее прокариотных. Весьма разнообразны они и по своим размерам (от нескольких микрометров до нескольких сантиметров), и по форме, и по структурным особенностям (рис. 10).

Рис. 8. Строение клетки эукариот. Обобщенная схема [4]

Рис. 9. Строение клетки по данным электронной микроскопии [5]

Рис. 10. Разные эукариотные клетки: 1 – эпителиальная; 2 – крови (е – эритроиит, / – лейкоиит); 3 – хряша; 4 – кости; 5 – гладкая мышечная; 6 – соединительной ткани; 7 – нервные клетки; 8 – поперечно-полосатое мышечное волокно [2]

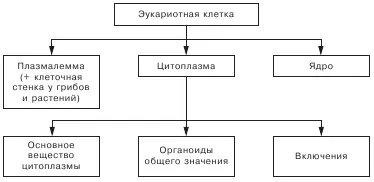

Однако общая организация и наличие основополагающих компонентов у всех эукариотных клеток одинаковы (рис. 11).

Рис. 11. Эукариотная клетка (схема)

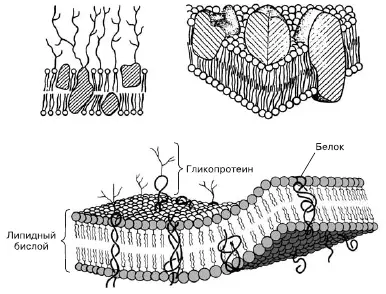

Плазмалемма (наружная клеточная мембрана).Основу плазмалеммы, как и других мембран в клетках (например, митохондрий, пластид и т. д.), составляет слой липидов, имеющий два ряда молекул (рис. 12). Поскольку молекулы липидов полярны (один полюс у них гидрофилен, т. е. притягивается водой, а другой гидрофобен, т. е. отталкивается от воды), то и располагаются они в определенном порядке. Гидрофильные концы молекул одного слоя направлены в сторону водной среды – в цитоплазму клетки, а другого слоя – наружу от клетки – в сторону межклеточного вещества (у многоклеточных) или водной среды (у одноклеточных).

Рис. 12. Строение клеточноймембраны согласно жидкостно-мозаичной модели. Белкии гликопротеины погружены в двойной слой липидных молекул, обращенных своими гидрофильными концами (кружки) наружу, а гидрофобными (волнистые линии) – в глубь мембраны [6]

Молекулы белков мозаично встроены в бимолекулярный слой липидов. С внешней стороны животной клетки к липидам и молекулам белков плазмалеммы присоединяются молекулы полисахаридов, образуя гликолипиды и гликопротеины.

Эта совокупность формирует слой гликокаликса. С ним связана рецепторная функция плазмалеммы (см. ниже); также в нем могут накапливаться различные вещества, используемые клеткой. Кроме того, гликокаликс усиливает механическую устойчивость плазмалеммы.

В клетках растений и грибов есть еще клеточная стенка, играющая опорную и защитную роль. У растений она состоит из целлюлозы, а у грибов – из хитина.

Наружная клеточная мембрана выполняет ряд функций, среди которых:

♦ механическая (опорная, формообразующая);

♦ барьерно-транспортная (избирательная проницаемость в отношении разных веществ: поступление в клетку необходимых и выведение ненужных и вредных);

♦ рецепторная (определение различных химических веществ, оказавшихся в непосредственной близости от клетки; восприятие сигналов в виде гормонов; узнавание «чужого» белка клетками иммунной системы и т. д.).

Обмен веществ между клеткой и окружающей средой осуществляется разными способами – пассивными и активными.

Молекулы воды и различных ионов пассивно (за счет диффузии, осмоса), без затраты клеткой энергии, поступают через особые поры – это пассивный транспорт. Макромолекулы, такие как белки, полисахариды, даже целые клетки, поступают путем фагоцитоза и пиноцитоза с затратой энергии – активный транспорт.

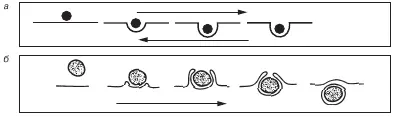

Путем фагоцитоза поглощаются целые клетки или крупные частицы (например, вспомните питание у амеб или фагоцитоз защитными клетками крови бактерий). При пиноцитозе происходит поглощение мелких частиц или капелек жидкого вещества. Общим для обоих процессов является то, что поглощаемые вещества окружаются впячивающейся наружной мембраной с образованием вакуоли, которая затем перемещается в глубь цитоплазмы клетки.

Экзоцитоз представляет собой процесс (будучи также активным транспортом), противоположный по направлению фагоцитозу и пиноцитозу (рис. 13). С его помощью могут выводиться непереваренные остатки пищи у простейших либо образованные в секреторной клетке биологически активные вещества.

Цитоплазма.Цитоплазма – это содержимое клетки, ограниченное плазмалеммой, за исключением ядра. В ее составе выделяют основное вещество (гиалоплазму), органоиды и включения.

Гиалоплазма – вязкая жидкость, способная находиться в состоянии либо золя (жидком), либо геля (студнеобразном).

При необходимости цитоплазма способна обратимо переходить из одного состояния в другое. Например, при амебоидном движении (вспомните раздел «Простейшие» из курса зоологии) в ходе образования ложноножки происходят быстрые переходы цитоплазмы из геля в золь и наоборот. Это обусловлено наличием в цитоплазме большого количества нитевидных молекул из белка актина. Когда они, соединяясь друг с другом, образуют трехмерную сеть, цитоплазма находится в состоянии геля, а когда сеть распадается – в состоянии золя.

В гиалоплазме содержатся различные вещества – ферменты, белки, углеводы, жиры и другие, органические и минеральные. Здесь осуществляются различные химические процессы – расщепление веществ, их синтез и модификации (изменения).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: