Андрей Каменский - Биология. Общая биология. 10–11 классы

- Название:Биология. Общая биология. 10–11 классы

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-11652-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Андрей Каменский - Биология. Общая биология. 10–11 классы краткое содержание

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту среднего (полного) общего образования.

Данная линия учебников (5—11 классы) построена по концентрическому принципу. Учебник для 10—11 классов посвящен проблемам общей биологии, которые освещены в нем более глубоко и подробно, чем в учебнике 9 класса, где учащиеся впервые познакомились с ними, с учетом последних достижений в различных областях биологической науки.

Биология. Общая биология. 10–11 классы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, экосистемный, биосферный.

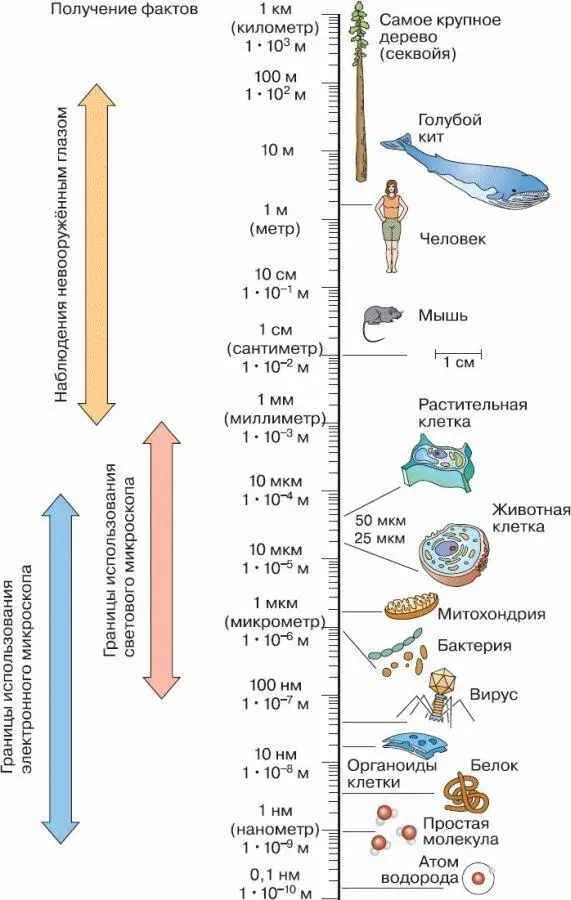

Рис. 3. Размеры объектов природы

1. Чем характеризуются биологические системы?

2. Какие уровни организации характерны для живой материи? На основании каких критериев они выделяются?

3. Какое практическое значение имеет изучение уровней организации живой материи?

Докажите, что всем живым системам, независимо от уровня организации, присущи общие черты, а сами системы находятся в непрерывном взаимодействии.

Докажите, что всем живым системам, независимо от уровня организации, присущи общие черты, а сами системы находятся в непрерывном взаимодействии.

Покажите на примерах, что на каждом уровне организации живой материи возникает определённое новое качество.

На рисунке 3 приведены размеры разных объектов живой природы.

В соответствии с Международной системой единиц используют следующие единицы измерения длины:

• основная единица – метр (м)

• 1 сантиметр (см) = 0,01 м

• 1 миллиметр (мм) = 0,001 м

• 1 микрометр, или микрон (мкм, или μm) = 0,000001 м

• 1 нанометр (нм, или nm) = 0,000000001 м

• 1 А (ангстрем) = 0,1 нм

Краткое содержание вводной главы

Биология – наука о жизни. Знания человека о живых организмах накапливались на протяжении многих тысячелетий.

В настоящее время биология – комплексная наука, сформировавшаяся в результате дифференциации и интеграции разных биологических дисциплин.

Биология имеет большое практическое значение для жизни человека.

Развитие биологии в значительной мере определялось разработкой и применением новых методов исследования. Научный метод – это совокупность способов познания природы. Важнейший принцип научного метода – ничего не принимать на веру. Основными методами исследования, применяемыми в биологических науках, являются описательный, сравнительный, исторический и экспериментальный.

Биология изучает живые организмы. Дать всеобъемлющее определение жизни трудно, но живые организмы обладают рядом свойств, которые позволяют выделить их из неживой природы. Живые организмы являются открытыми системами, получающими энергию и питательные вещества из окружающей среды; они реагируют на внешние воздействия, содержат всю информацию, необходимую им для развития, размножения, и приспособлены к определённой среде обитания.

Одинаковые свойства, отличающие живое от объектов неживой природы, характерны для всех уровней организации живой материи.

Глава 1. Клетка

Изучив данную главу, вы узнаете:

• что изучает наука цитология;

• какое строение имеют клетки;

• что представляют собой вирусы.

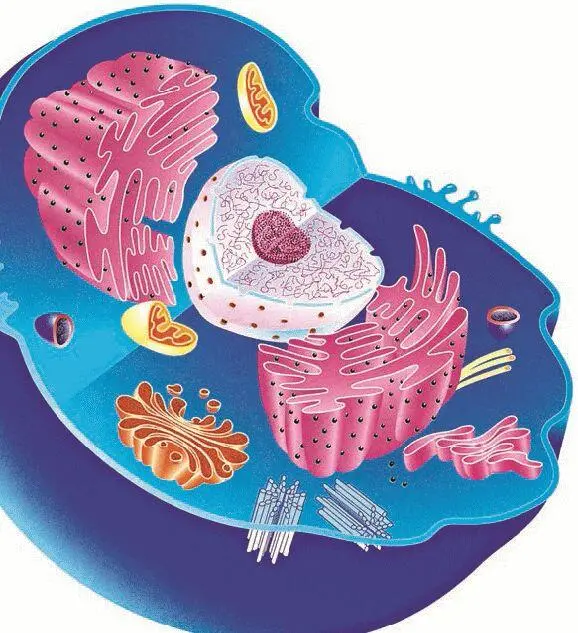

Клетка – элементарная единица живого, обладающая всеми признаками организма: она способна размножаться, расти, обмениваться веществом и энергией с окружающей средой, реагировать на изменения, происходящие в этой среде. Одни организмы состоят всего лишь из одной клетки (простейшие, некоторые водоросли), а другие являются многоклеточными и состоят из огромного числа клеток. Изучением строения клетки и принципов её жизнедеятельности занимается наука цитология.

§ 5. Методы цитологии. Клеточная теория

1. Что такое клетка?

2. Каковы размеры клеток?

3. Какие приборы используют для изучения клеток?

4. Что такое фагоцитоз?

Методы цитологии. Для изучения анатомии и жизнедеятельности клеток применяют самые разнообразные методы. Исторически первым таким методом стала световая микроскопия. Первые микроскопы, в которых увеличение изображения создавалось за счет использования системы линз, были созданы в начале XVII в., однако только через полвека, в 1665 г., англичанин Роберт Гук применил микроскоп для исследования живых организмов и увидел клетки. Несколько позднее (в 1696 г.) Антони ван Левенгук в своей книге «Тайны природы, открытые с помощью совершеннейших микроскопов» описал эритроциты, сперматозоиды, микроорганизмы. Поэтому ван Левенгук и считается основоположником биологической микроскопии.

Световые микроскопы широко применяются и в настоящее время, однако с их помощью невозможно изучать объекты, размер которых меньше длины световой волны (400–800 нм). Дело в том, что световая волна не может быть отражена очень маленьким предметом, она просто обогнёт его. Поэтому у физиков возникла идея использовать вместо луча света пучок электронов, которые способны отражаться от мельчайших объектов. Так, в начале 30-х годов XX в. был создан электронный микроскоп, давший биологам возможность увидеть составные части клеток размером всего 1 нм. Для того чтобы получать объёмные изображения предметов, был сконструирован сканирующий электронный микроскоп (рис. 4).

Рис. 4. Сканирующий электронный микроскоп

Однако перед исследованием с помощью электронного микроскопа клетки необходимо подвергать особой обработке, в результате которой они погибают. Живую клетку таким образом изучать невозможно. В том случае, когда необходимо проследить за процессами, происходящими с живой клеткой в течение длительного времени, используют замедленную киносъёмку через мощные световые микроскопы.

Если требуется проследить за судьбой какого-либо химического соединения в клетке, то можно заменить один из атомов в его молекуле на радиоактивный изотоп. Тогда эта молекула будет иметь радиоактивную метку, по которой её можно обнаружить с помощью счётчика радиоактивных частиц или по её способности засвечивать фотоплёнку. Чаще всего в качестве радиоактивной метки используют изотопы водорода ( 3Н), углерода ( 14С) и фосфора ( 32Р).

Для выделения и изучения отдельных органоидов клетки используется метод ультрацентрифугирования : разрушенные клетки в пробирках вращают с очень большой скоростью в особых приборах – центрифугах. Так как разные составные части клеток имеют различные массу, размеры и плотность, то они под действием центробежной силы оседают на дно пробирки с разными скоростями. Таким методом выделяют митохондрии, рибосомы и некоторые другие органоиды клетки. В распоряжении учёных сейчас имеется также целый ряд химических и физических методов, позволяющих выделять и исследовать различные виды молекул, входящих в состав клетки.

Клеточная теория. В XVIII–XIX вв. основным «оружием» биологов был световой микроскоп. К середине XVIII столетия учёные создали систему увеличительных линз, позволяющих лучше разглядеть и подробнее описать исследуемые объекты. В 1781 г. Феличе Фонтана зарисовал клетки животных и их ядра, затем Ян Пуркинье описал клеточное ядро и ввёл термин «протоплазма» (от греч. protos – первый и plasma – оформленное). В 1838 г. вышла книга немецкого ботаника М. Шлейдена «Материалы к филогенезу», в которой он высказал идею о том, что клетка является основной структурной единицей растений, и ставил вопрос о возникновении новых клеток в организме. Основываясь на работах М. Шлейдена, немецкий физиолог Т. Шванн всего через год опубликовал книгу «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений», в которой и была изложена первая версия клеточной теории. Ниже приведены основные пункты этой теории:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: