Владимир Захаров - Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс

- Название:Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-09508-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Владимир Захаров - Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс краткое содержание

Учебник адресован учащимся 8 класса и входит в учебно-методический комплекс «Живой организм», построенный по линейному принципу.

Большое количество красочных иллюстраций, разнообразные вопросы и задания, а также возможность параллельной работы с электронным приложением способствуют эффективному усвоению учебного материала.

Биология. Многообразие живых организмов. Животные. 8 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Есть специализированные органоиды, обеспечивающие раздражимость. Например, жгутиковые, способные к фотосинтезу за счёт находящихся в цитоплазме пластид, могут направленно перемещаться к свету. Эта способность обусловлена деятельностью светочувствительного глазка. Эвглены всегда плывут к освещённой части водоёма, где условия для фотосинтеза наиболее благоприятны.

Простейшие, не имеющие постоянной формы тела ( саркодовые ), способны захватывать пищу всей его поверхностью, и у них процесс фагоцитоза (поглощение клеткой твёрдых частиц) или пиноцитоза (поглощение клеткой жидкости) связан с образованием псевдоподий. Одноклеточные с постоянной формой тела обладают постоянными пищеварительными органоидами: клеточной воронкой, клеточным ртом, глоткой, а также органоидом выделения непереваренных остатков – порошицей. Объектами питания одноклеточных могут быть другие простейшие, бактерии, водоросли. Известно много паразитических форм, обитающих в телах других животных или растений и питающихся за их счёт.

Питание амёбы

Цисты различных инфузорий

Инцистирование

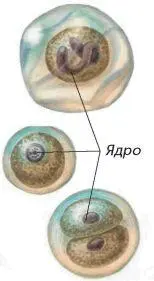

Важная биологическая особенность многих простейших – способность к инцистированию. В неблагоприятных условиях существования простейшие образуют цисту: ядро с небольшим объёмом цитоплазмы, содержащей необходимые органоиды, окружается толстой многослойной капсулой и переходит от активного состояния к покою. В цистах процессы обмена веществ практически прекращаются. Цисты могут сохранять жизнеспособность в течение многих десятков и даже сотен лет. При попадании в благоприятные условия они раскрываются, и из них выходят простейшие в виде активных и подвижных особей.

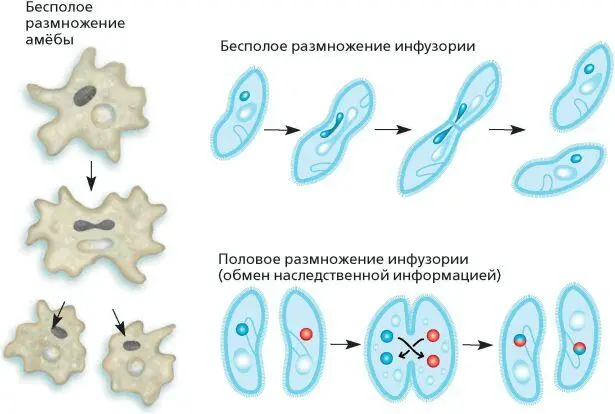

Основная форма размножения простейших – бесполое размножение путём деления клетки. Однако часто встречается и половой процесс. Как правило, в благоприятных условиях одноклеточные животные размножаются бесполым путём, а при наступлении неблагоприятных условий существования – половым.

Размножение простейших

Экология и значение простейших.Среда обитания простейших чрезвычайно разнообразна. Многие из них живут в морях. Некоторые входят в состав бентоса, т. е. донных и придонных обитателей водоёмов. Многочисленные виды жгутиковых и инфузорий – компоненты морского планктона (организмов, обитающих в толще воды). Простейшие составляют также значительную часть бентоса и планктона пресных водоёмов. Некоторые виды одноклеточных, живущие в почве, участвуют в почвообразовании. Наконец, среди простейших широко распространён паразитизм – питание за счёт другого организма. Многие виды вызывают тяжёлые заболевания у человека и животных; некоторые простейшие паразитируют на растениях. Так, например, существуют трипаносомы, приспособившиеся к паразитированию в растениях с млечным соком (молочайные, сложноцветные, маковые и др.). Они живут в сосудах, наполненных млечным соком, в межклетниках, в вакуолях отдельных клеток. Нередко эти простейшие развиваются в растительных тканях в огромных количествах и приводят заражённый организм к гибели. Перенос возбудителя и заражение растений осуществляются растительноядными клопами, сосущими соки растений.

В современной систематике на основании родства различных представителей, особенностей их внутренней организации и образа жизни простейших разделяют на самостоятельные типы саркожгутиконосцев, споровиков, ресничных, или инфузорий.

Рассмотрим некоторые из них.

Паразитические простейшие

Тип Саркожгутиконосцы

К саркожгутиконосцам принадлежат наиболее древние простейшие, о чём свидетельствует относительная простота их организации. Слаборазвитый внутренний скелет клетки, образованный белковыми волокнами и микротрубочками, не обеспечивает постоянства формы тела или позволяет поддерживать её только на некоторых этапах жизненного цикла. Отсутствуют органоиды специального назначения, например клеточная воронка, клеточный рот, характерные для других одноклеточных животных.

Тип саркожгутиконосцев представлен как свободноживущими, так и паразитическими организмами, составляющими два класса: Саркодовые (от греч. «саркос» – мясо) и Жгутиковые.

Класс Саркодовые (Корненожки)

Характерный признак разнообразных корненожек, в том числе и амёбы обыкновенной, – способность голого, не покрытого плотной оболочкой тела образовывать цитоплазматические выросты – псевдоподии (ложноножки), благодаря которым они передвигаются. Псевдоподии образуются в различных местах тела простейшего. Ложноножки служат также органоидами захвата пищи: они могут обтекать частички пищи, увлекая их внутрь цитоплазмы.

Раковинные амёбы представляют собой группу, близкую к обыкновенным амёбам. Это одноядерные корненожки, которые передвигаются и поглощают пищу с помощью псевдоподий. Их тело заключено в однокамерную раковину, снабжённую отверстием – устьем, через которое в окружающую среду выходят многочисленные псевдоподии. Раковины состоят из хитиноподобного вещества и могут иметь различную форму: куполообразную, мешковидную, блюдцевидную и т. д. У некоторых представителей раковины чисто органические, у других пропитаны солями кальция или инкрустированы песчинками.

Амёба обыкновенная

Раковинные амёбы

Фораминиферы (от лат. «форамен» – отверстие, дырка) в большинстве своём представлены морскими корненожками, имеющими чаще многокамерную раковину.

Лучевики, или радиолярии, обладают радиально расположенными псевдоподиями, часто с плотной осевой нитью. Большинство простейших этой группы снабжено внутренним скелетом, построенным по радиальному типу и состоящим из кремнезёма или сернокислого стронция.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: