Екатерина Захарова - Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс

- Название:Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Дрофа»

- Год:2014

- Город:Москва

- ISBN:978-5-358-13322-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Екатерина Захарова - Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс краткое содержание

Учебник адресован учащимся 10 класса.

Биология. Общая биология. Профильный уровень. 10 класс - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Опорные точки

1. Первичная атмосфера Земли состояла преимущественно из водорода и его соединений.

2. Земля находится на оптимальном расстоянии от Солнца и получает достаточное количество энергии для поддержания воды в жидком состоянии.

3. В водных растворах за счет различных источников энергии возникают небиологическим путем простейшие органические соединения.

Вопросы для повторения и задания

1. Перечислите космические и планетарные предпосылки возникновения жизни абиогенным путем на нашей планете.

2. Какое значение для возникновения органических молекул из неорганических веществ на Земле имел восстановительный характер первичной атмосферы?

3. Опишите аппарат и методику проведения опытов С. Миллера и П. Юри.

Используя словарный запас рубрик «Терминология» и «Summary», переведите на английский язык пункты «Опорных точек».

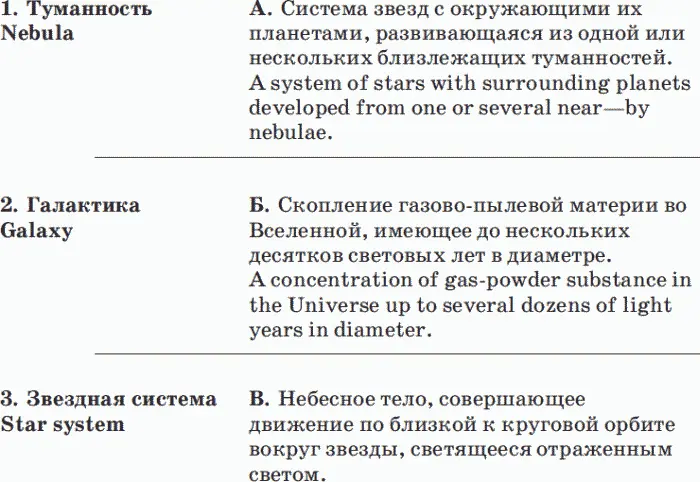

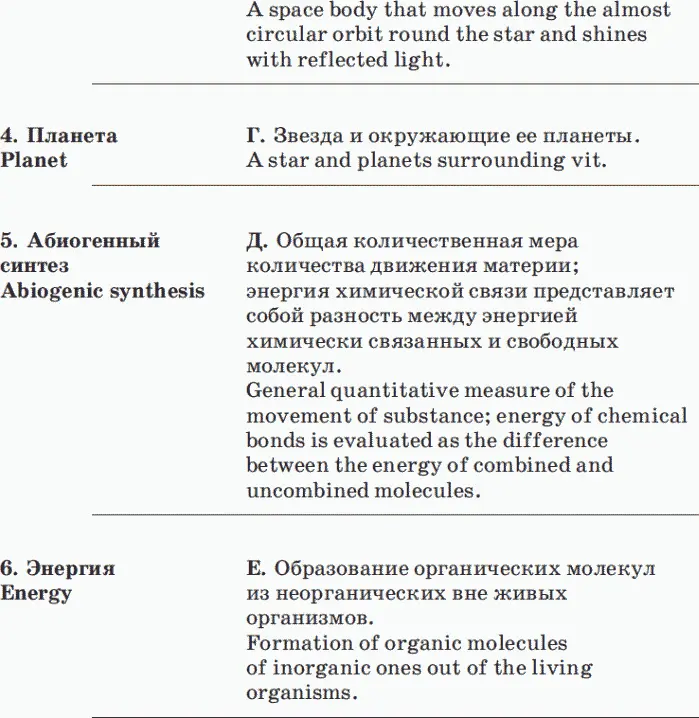

Терминология

Каждому термину, указанному в левой колонке, подберите соответствующее ему определение, приведенное в правой колонке на русском и английском языках.

Select the correct definition for every term in the left column from English and Russian variants listed in the right column.

Вопросы для обсуждения

Какие, по вашему мнению, источники энергии преобладали на древней Земле? Как можно объяснить неспецифическое влияние различных источников энергии на процессы образования органических молекул?

Как С. Миллеру удалось рассчитать параметры своего эксперимента? Как бы вы подошли к этому вопросу? Из каких предпосылок исходили?

2.3. Теории происхождения протобиополимеров

Различные оценки характера среды на первобытной Земле привели к созданию разных условий экспериментов, имевших принципиально единые, но не всегда одинаковые в частностях результаты.

Рассмотрим некоторые из важнейших теорий возникновения полимерных структур на нашей планете, лежащих у истоков образования биополимеров – основы жизни.

Термическая теория.Реакции конденсации, которые привели бы к образованию полимеров из низкомолекулярных предшественников, могут осуществляться путем нагревания. По сравнению с другими компонентами живой материи наиболее хорошо изучен синтез полипептидов.

Автором гипотезы синтеза полипептидов термическим путем является американский ученый С. Фокс, который длительное время изучал возможности образования пептидов в условиях, существовавших на первобытной Земле. Если смесь аминокислот нагреть до 180–200 °С при нормальных атмосферных условиях или в инертной среде, то образуются продукты полимеризации, небольшие олигомеры, в которых мономеры соединены пептидными связями, а также малые количества полипептидов. В случаях, когда исходные смеси аминокислот экспериментаторы обогащали аминокислотами кислого или основного типа, например аспарагиновой и глутаминовой кислотами, доля полипептидов значительно возрастала. Молекулярная масса полимеров, полученных таким путем, может достигать нескольких тыс. D. (D – Дальтон, единица измерения массы, численно равная массе 1/ 16атома кислорода.)

Полимеры, полученные термическим путем из аминокислот, – протеиноиды – проявляют многие специфические свойства биополимеров протеинового типа. Однако в случае конденсации термическим путем нуклеотидов и моносахаридов, имеющих сложную структуру, образование известных в настоящее время нуклеиновых кислот и полисахаридов представляется маловероятным.

Теория адсорбции.Основным контраргументом в спорах об абиогенном возникновении полимерных структур является малая концентрация молекул и недостаток энергии для конденсации мономеров в разбавленных растворах. И действительно, по некоторым оценкам концентрация органических молекул в «первичном бульоне» составляла около 1 %. Такая концентрация в силу редкости и случайности контактов различных молекул, необходимых для конденсации веществ, не могла обеспечить столь «быстрого» образования протобиополимеров, как это имело место на Земле по оценкам некоторых ученых. Одно из решений этого вопроса, связанное с преодолением такого концентрационного барьера, было предложено английским физиком Д. Берналом, считавшим, что концентрирование разбавленных растворов органических веществ происходит путем «адсорбции их в водных отложениях глин».

В результате взаимодействия веществ в процессе адсорбции некоторые связи ослабляются, что приводит к разрушению одних и образованию других химических соединений.

Низкотемпературная теория.Авторы данной теории, румынские ученые К. Симонеску и Ф. Денеш, исходили из несколько иных представлений об условиях абиогенного возникновения простейших органических соединений и их конденсации в полимерные структуры. Ведущее значение в качестве источника энергии авторы придают энергии холодной плазмы. Такое мнение небезосновательно.

Холодная плазма широко распространена в природе. Ученые полагают, что 99 % Вселенной находится в состоянии плазмы. Встречается это состояние материи и на современной Земле в виде шаровых молний, полярных сияний, а также особого типа плазмы – ионосферы.

Вне зависимости от характера энергии на абиотической Земле любой ее вид преобразует химические соединения, в особенности органические молекулы, в активные частицы, такие, как моно– и полифункциональные свободные радикалы. Однако дальнейшая их эволюция в значительной степени зависит от плотности энергетического потока, который в случае использования холодной плазмы наиболее ярко выражен.

В результате проведения кропотливых и сложных экспериментов с холодной плазмой в качестве источника энергии для абиогенного синтеза протобиополимеров исследователям удалось получить как отдельные мономеры, так и полимерные структуры пептидного типа и липиды.

Коацерватная теория.Автором этой теории является известный отечественный биохимик академик А. И. Опарин (1924). Несколько позже, независимо от него, к аналогичным выводам пришел английский ученый Дж. Холдейн.

Опарин считал, что переход от химической эволюции к биологической требовал обязательного возникновения индивидуальных фазово-обособленных систем, способных взаимодействовать с окружающей внешней средой, используя ее вещества и энергию, и на этой основе способных расти, множиться и подвергаться естественному отбору.

Абиотическое выделение многомолекулярных систем из однородного раствора органических веществ, по-видимому, должно было осуществляться многократно. Оно и сейчас очень широко распространено в природе. Но в условиях современной биосферы можно непосредственно наблюдать только начальные стадии образования таких систем. Их эволюция обычно очень кратковременна в присутствии уничтожающих все живое микробов. Поэтому для понимания этой стадии возникновения жизни необходимо искусственно получать фазово-обособленные органические системы в строго контролируемых лабораторных условиях и на сформированных таким образом моделях устанавливать как пути их возможной эволюции в прошлом, так и закономерности этого процесса. При работе с высокомолекулярными органическими соединениями в лабораторных условиях постоянно встречаются с образованием такого рода фазово-обособленных систем. Поэтому можно представить себе пути их возникновения и экспериментально получить в лабораторных условиях разнообразные системы, многие из которых могли бы послужить нам моделями возникавших когда-то на земной поверхности образований. Для примера можно назвать некоторые из них: «пузырьки» Гольдейкра, «микросферы» Фокса, «джейвану» Бахадура, «пробионты» Эгами и многие другие.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: