И. Лысенко - Биология и экология диких копытных Ставрополья и их влияние на экосистемы особо охраняемых природных территорий при вольном и полувольном содержании и разведении

- Название:Биология и экология диких копытных Ставрополья и их влияние на экосистемы особо охраняемых природных территорий при вольном и полувольном содержании и разведении

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «АГРУС»

- Год:2013

- Город:Ставрополь

- ISBN:978-5-9596-0857-6

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

И. Лысенко - Биология и экология диких копытных Ставрополья и их влияние на экосистемы особо охраняемых природных территорий при вольном и полувольном содержании и разведении краткое содержание

Для охотников, охотоведов, егерей, зоологов, экологов, краеведов, специалистов в области охраны природы, студентов и магистрантов, обучающихся по направлению 022000.62 – Экология и природопользование, аспирантов и преподавателей высших учебных заведений и всех интересующихся природой Ставропольского края.

Биология и экология диких копытных Ставрополья и их влияние на экосистемы особо охраняемых природных территорий при вольном и полувольном содержании и разведении - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кабан – один из наиболее распространённых видов копытных Евразии (Соколов И. И., 1959). В середине XX века зоологи считали, что основным фактором, ограничивающим распространение кабана на север, является уровень снежного покрова в 40–50 см (Формозов А. Н., 1946; Насимович А. А., 1955; Бромлей Г. Ф., 1964). Этим обстоятельством была обусловлена и северная граница исторического обитания кабана. По мнению А. Н. Формозова (1946) кабан в обозримом прошлом никогда не обитал в верхнем и среднем течении р. Волги. В то же время В. Г. Гептнер и др., (1961) северную границу восстановленного ареала дикой свиньи в европейской части России провёл от восточной оконечности Финского залива на Новгород, Осташков, Калинин, Москву, Калугу, Тулу, Рязань, Пензу, Самару, по р. Бузулук и верховьям р. Белой.

Заселение кабаном европейской территории России, расположенной севернее выше очерченной границы, началось в 40-х годах XX века. В 50-х и 60-х кабан заселил северо-западные и центральные регионы страны, в 70-е проник в северные регионы (Архангельская, Вологодская, Костромская, Кировская, Пермская области, Республика Удмуртия). Этот факт вызывал интерес многих исследователей, поэтому процесс расширения ареала кабана подробно изучен и описан в литературе (Фадеев Е. В., 1974; Павлов М. П. и др., 1974).

С расширением ареала увеличивалась численность популяций, и в 70–80 годах прошлого века в большинстве регионов европейской части России на кабана была открыта охота, что привело к резкому снижению поголовья в 90-е годы (Данилкин А. А., 2002).

Наибольший интерес представляет факт заселения кабаном таёжных территорий и образования здесь стойких жизнеспособных популяций (Тимофеева Е. К., 1974; Данилкин А. А., 2002).

Кабан всегда был желанной добычей людей. На стоянках человека периода голоцена в северо-западных регионах современной России среди костных останков копытных доля кабана составляет от 9 до 100 % (Паавер К., 1965). В историческое время кабан был важным охотничьим объектом в центральной и северо-западной части Европейской России вплоть до XVII века.

В настоящее времени кабан не только обычен в Вологодской, Архангельской, Кировской областях, Пермском крае, Республике Удмуртия, но и является в некоторых районах одним из основных охотничьих видов. Лимит добычи в разных регионах европейской части России по данным ФГУ «Центрохотконтроль» варьирует от 3,4 до 46 % от послепромысловой численности, но реальные объёмы добычи практически повсеместно выше, что подтверждают исследования некоторых авторов (Данилкин А. А., 2007).

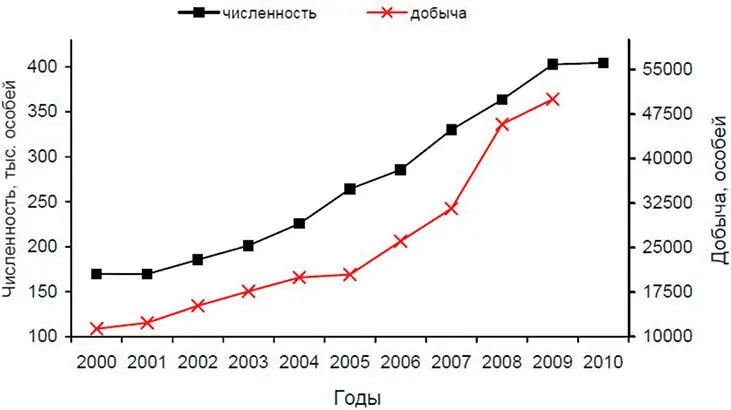

Наблюдавшийся в последние годы высокий темп роста численности в большинстве субъектов РФ заметно снизился, а в ряде регионов имеет небольшую отрицательную динамику, рис. 3.

Рисунок 3. Динамика численности и добычи кабана в России (Состояние охотничьих ресурсов…, 2011)

Площади обитания кабана в Южном федеральном округе ограничены общей сухостью климата, но, тем не менее, кабан проник в полупустынные ландшафты Республики Калмыкия, где места его обитания приурочены к водоемам.

Резкое снижение поголовья кабана в регионах Северо-Кавказского и Южного федеральных округов связано с реализацией, разработанного Минсельхозом РФ в 2008 г. «Плана рекомендуемых мероприятий по мониторингу эпизоотической обстановке по африканской чуме свиней, снижению численности и депопуляции диких кабанов на территории субъектов Российской Федерации, входящих (на тот момент – прим. автора) в Южный федеральный округ» (Состояние охотничьих ресурсов…, 2011).

2. Особенности экологии копытных

Знание экологии диких животных, а также факторов, определяющих колебания их численности, – непременное условие для развития прогнозных исследований в области их сохранения и восстановления, а также снижения их воздействия на природные экосистемы.

Численность диких животных должна поддерживаться на таком уровне, чтобы вред от них был незначительным. Для этого нужно знать кормовые возможности угодий, объемы искусственной подкормки и соответствующую им плотность животных – оптимальную численность, при которой отрицательный пресс животных на рост и развитие биогеоценозов сводится до минимума. Для достижения поставленной цели необходимы учеты диких животных, данные о динамике их численности.

2.1. Экология косули

Среда обитания (биотоп). Занимаемые стации

Косули весьма пластичные в экологическом отношении животные. Они предпочитает светлые леса с большими травянистыми полянами и лесостепь. Вероятно, в прошлом лесостепь была типичным ландшафтом этого копытного. Однако лесостепь в Европе и в большинстве районов Азии в первую очередь осваивалась человеком под сельскохозяйственные угодья и косуля отступила в леса. Обычно, косуля избегает темнохвойную тайгу и тяготеют к закустаренным угодьям с богатой растительностью, с ручьями или небольшими речками.

В лиственных и смешанных лесах плотность достигает 13–18 особей на 100 га в лиственных с преобладанием хвойных 10–15 в хвойных – от 2 до 6 особей. Максимальные плотности в 40–60 особей на 100 га отмечаются сезонно на небольших площадях.

Встречается косуля в кустарниковых и тростниковых зарослях по берегам степных рек и озер, поднимается по горным склонам до субальпийских и альпийских лугов до высоты 3500 м над уровнем моря. В Западной Европе держится в небольших лесах, откуда выходит на поля. В 50-х годах в Чехословакии и ГДР в связи с появлением крупных массивов полей возникли популяции полевых косуль, которые круглый год живя на полях, потеряли связь с лесом. При этом у косуль основной формой ориентации и сигнализации стала – зрительная. Это явление очень интересно биологически и подтверждает лесостепное происхождение косули. Важно оно и в практическом отношении, так как позволяет использовать поля как охотничьи угодья.

В горных местностях косули избегают открытых склонов и скал, но вверх заходят до пределов лесной растительности до высоты 3000 м над уровнем моря. Косули концентрируются там, где меньше снега и доступнее корма. На севере граница ареала пульсирует по сезонам: летние стации находятся севернее зимние – южнее, а в горах летние выше, чем зимой, что связано с сезонными миграциями. Сибирская косуля более приспособлена к суровым климатическим условиям и живет в областях, где зимой температура достигает -60° С (Якутия), а летом до +40° С.

Весной, после таяния снега взрослые самцы из года в год занимают одни и те же территории (нередко остаются на ней в течение всей жизни), которые маркируют запахово-оптическими метками. Размер родового участка взрослой самки, где она из года в год живет одиночно 3–4 недели, занимает 1–7 га, который она активно защищает от других самок и от 7 до 180 га – в конце летнего сезона. Размер территории самцов обычно обратно пропорционален плотности населения в популяции и составляет от 2 до 200 га. При умеренной плотности соседние участки не перекрываются или перекрываются незначительно.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: