Юлия Килякова - Водные растения

- Название:Водные растения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент БИБКОМ

- Год:2013

- Город:Оренбург

- ISBN:нет данных

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Юлия Килякова - Водные растения краткое содержание

Водные растения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

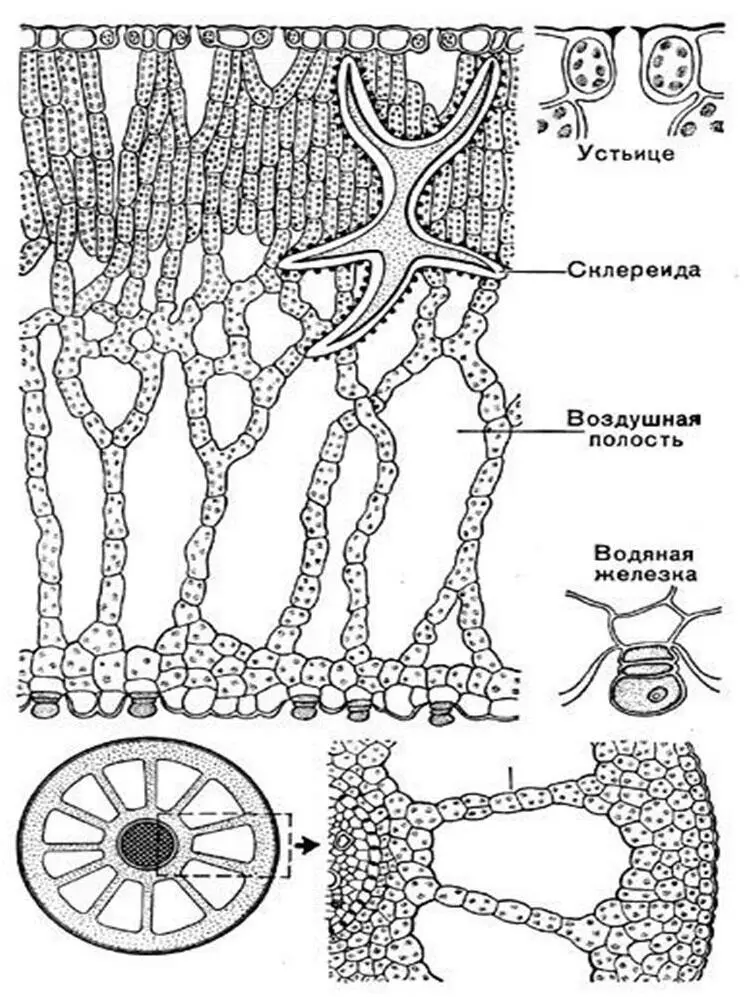

Вверху – поперечный разрез через плавающий лист желтой кувшинки; видны обширные воздушные полости; отдельно изображены устьице и водяная железка.

Внизу – поперечный разрез стебля урути, справа – при большом увеличении.

Рисунок 8 – Анатомическое строение некоторых водных растений (по А.А. Федорову и соавт.)

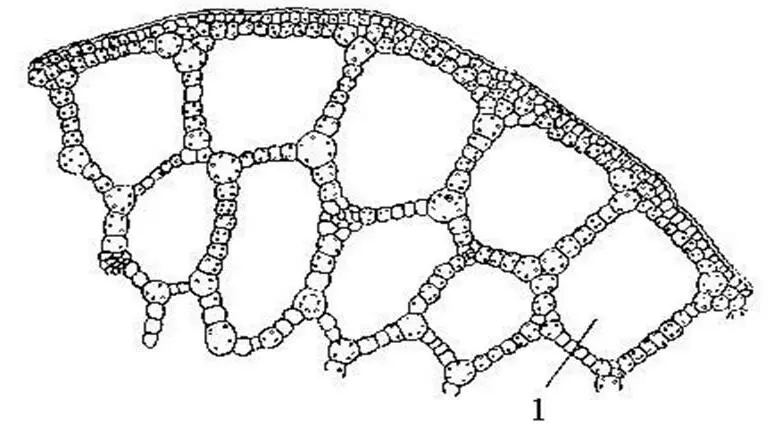

Особенности строения механических и проводящих тканей водных растений изучите на временных и постоянных препаратах. Рассмотрите аэренхиму на постоянном препарате поперечного среза стебля рдеста или на временном препарате поперечного среза черешка листа кувшинки или стебля ситника (рисунок 9).

1 – межклетник.

Рисунок 9 – Аэренхима стебля рдеста

Вопросы для самопроверки:

1. Какие типы растительных тканей Вы знаете?

2. Что такое ткань?

3. Какие виды образовательной ткани (по месту локализации) Вам известны?

4. Назовите основные функции покровных тканей.

5. Каково строение устьица?

6. Назовите отличительные особенности клеток колленхимы от клеток склеренхимы.

7. Какие два типа проводящих тканей выделяют? Чем они отличаются?

3 Лабораторная работа № 3

Вегетативные органы растений. Метаморфозы корня и побега

Цель: изучить различные видоизменения корней, стеблей и листьев. Научиться определять видоизмененные побеги и корни.

Оборудование и материалы:скальпели, препаровальные иглы, пинцеты, корнеплоды моркови, свеклы, корневые клубни георгины культурной, луковицы репчатого лука, чеснока, лилии, клубнелуковицы гладиолуса, клубни картофеля, корневища ириса, кубышки, аира, кочан капусты, побеги боярышника.

Задание:

1. Ознакомиться с различными видоизменениями корней. Заполнить таблицу 1 «Сравнительная характеристика различных метаморфозов корней», сделать рисунки по каждому типу видоизменения корней.

2. Изучить метаморфозы побега. Сделать рисунки по каждому типу видоизменения стеблей, почек и листьев. Заполнить таблицу 2 «Сравнительная характеристика различных метаморфозов побегов».

Теоретический материал. Метаморфозы корня

Часто из-за функциональной специализации корни подвергаются метаморфозам, которые могут быть весьма разнообразными. Выделяют несколько типов метаморфозов корней: запасающие, втягивающие (контрактилъные), корни-присоски (гаустории), дыхательные (пневматофоры), воздушные, ходульные, досковидные корни , а также корневые отпрыски .

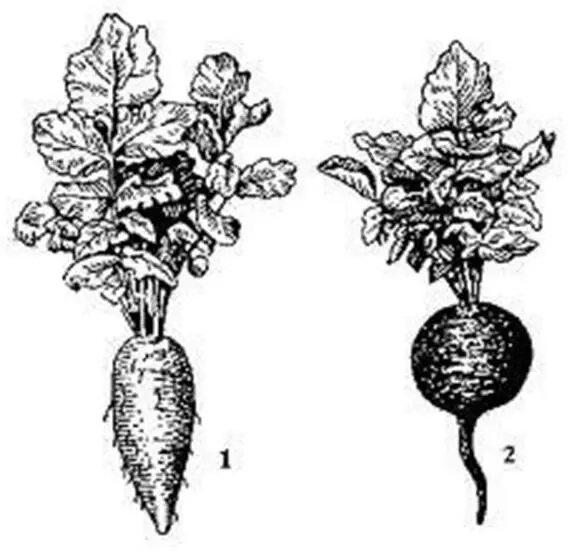

Из видоизменений основной корневой системы, представленной главным корнем и его ответвлениями, основной интерес для человека представляют запасающие корни. Запасающие корни содержат большое количество паренхимы, в живых клетках которой накапливаются необходимые вещества. Паренхима может находиться в первичной или вторичной коре, древесине или сердцевине. У многих двулетних растений (морковь посевная, свекла обыкновенная, турнепс, брюква) образуется сложная структура – корнеплод (рисунок 10). В его формировании, наряду с корнем, принимает участие стебель, причем доля участия этих органов у разных растений варьирует. Например, у репы или свеклы (растения с уплощенными или шаровидными корнеплодами) корнеплод в основном образован стеблем, на корень приходится лишь его самая нижняя часть. Напротив, у моркови (длиннокорнеплодные сорта), за исключением верхней части, корнеплод состоит из корня.

1 – корнеплод моркови; 2 – корнеплод свеклы.

Рисунок 10 – Метаморфозы корня. Запасающие корни – корнеплоды

Запасающий орган формируется в первый год жизни растения. Во втором сезоне за счет запасных питательных веществ образуется цветущий и плодоносящий стебель.

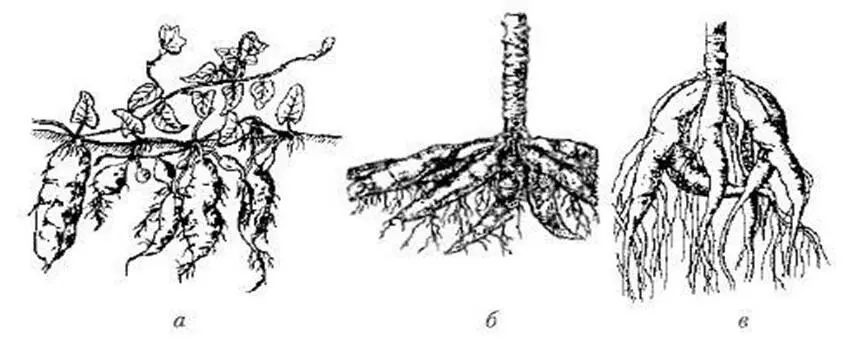

У ряда растений запасающие корни формируются из боковых и придаточных корней в виде корневых клубней , например у георгина, батата, чистяка и др. (рисунок 11).

В отличие от настоящих клубней корневые клубни не имеют почек возобновления и не являются органами вегетативного размножения, поэтому такие растения размножаются путем деления куста, т.е. берется часть стебля и корневой системы. Корневые клубни многих растений съедобны. Так в тропической и субтропической частях земного шара возделывают батат, маниок, корневые клубни которых используют в пищу и для технических целей. Запасными веществами корней являются крахмал, инулин, вода, сахара.

а – батата; б – маниока; в – георгины.

Рисунок 11 – Метаморфозы корня. Запасающие корни – корневые клубни

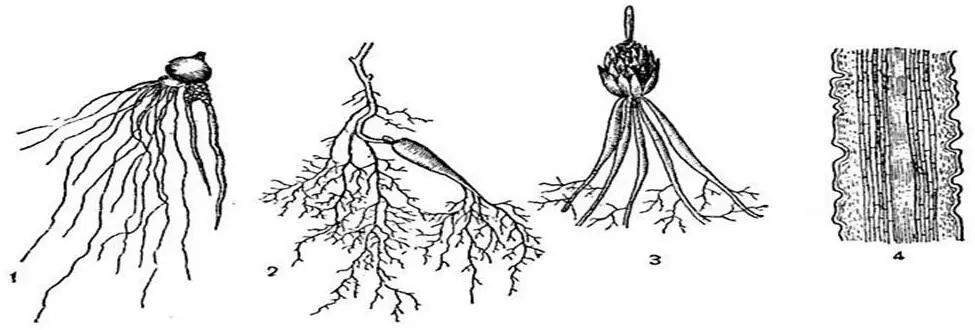

К запасающим корням очень близки так называемые контрактильные или втягивающие корни . Втягивающиеся корни имеются у многих луковичных, клубнелуковичных и корневищных растений (гладиолуса, крокуса и др.). Такие корни находятся среди обычных, они способны, сокращая свою длину, тянуть за собой луковицу или корневище. Эта втягивающая способность контрактильных корней дает возможность поддерживать нарастающие кверху луковицы и клубнелуковицы на постоянной глубине.

Втягивающие корни – обычно длинные, крепкие и мясистые, растут прямо вниз, не ветвятся, лишены корневых волосков. После двух-трех месяцев существования на поверхности втягивающих корней становятся заметны поперечные морщины, из-за чего они заметно выделяются среди обыкновенных корней (рисунок 12).

1 – крокус; 2 – Oxalis; 3 – лилия; 4 – схематический продольный разрез втягивающего корня лилии.

Рисунок 12 – Метаморфозы корней. Втягивающие корни (по Л.И. Курсанову и соавт.)

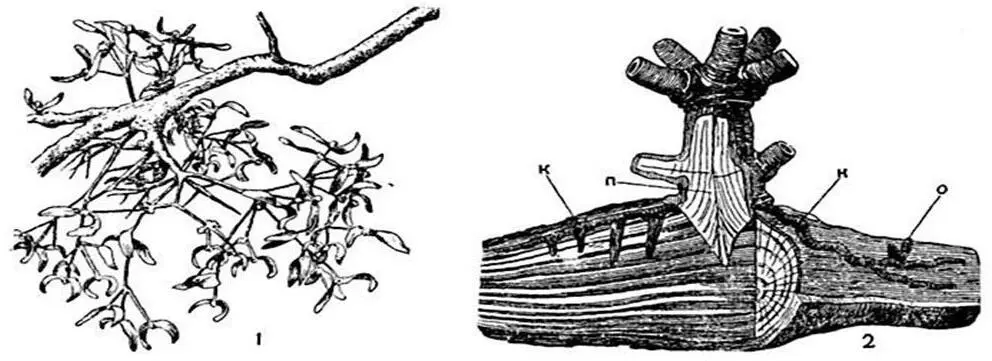

Корни-присоски (гаустории, лат. haustor – черпающий, пьющий, глотающий) имеют паразитические растения (например, из семейства гидноровых, заразиховых), предназначенные для проникновения в тело хозяина, откуда высасывают необходимые для паразита вещества (рисунок 13).

1 – омела на ветке дерева; 2 – схематический разрез через присоски омелы на дереве: п – первая присоска; к – коровые корни, на них вторичные присоски и зачаток нового побега.

Рисунок 13 – Метаморфозы корней. Корни-присоски (по Л.И. Курсанову и соавт.)

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: