Людмила Розанова - История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий

- Название:История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0287-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Людмила Розанова - История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий краткое содержание

Для археологов, историков, этнографов.

Печатается по решению Ученого совета Института археологии РАН.

История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Кузнечные операции проведены в температурных режимах, соответствующих сорту обрабатываемого металла, хотя и встречаются случаи нарушения температуры ковки: перегрев (структура видманштетта) в восьми случаях (рис. 7–8), окончание процесса при низких температурах (вытянутость структурных составляющих) в 14 случаях.

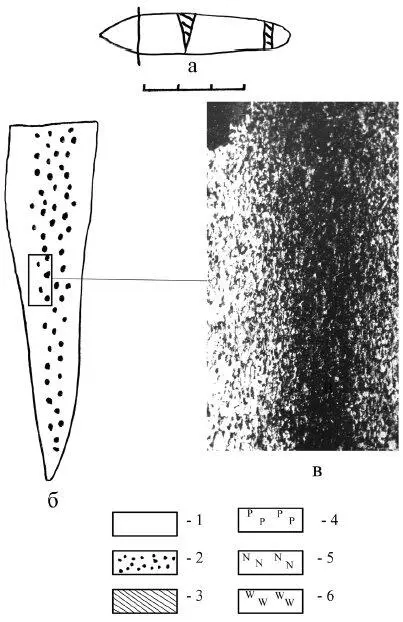

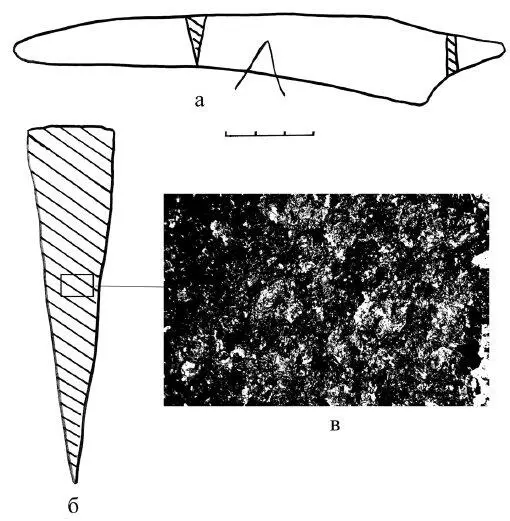

Рис. 3. Старший Ахмыловский могильник, погр. 892. Ан. 1142: а – нож, VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из неравномерно науглероженной сырцовой стали); в – фотография микроструктуры х70 (феррит, феррито-перлит)

Условные обозначения (здесь и далее): 1 – железо; 2 – сталь; 3 – термообработанная сталь; 4 – фосфористое железо; 5 – нитриды железа; 6 – структура видманштетта.

Оценивая качество поделочного материала, отметим, что он подвергался тщательной проковке, о чем свидетельствует измельченность, вытянутость шлаковых включений и в целом незначительное их количество.

Для металла рассматриваемой коллекции ножей одной из существенных особенностей являются устойчивые показатели микротвердости отдельных структурных составляющих: микротвердость феррита – 105–143 кг/ мм 2, микротвердость феррито-перлита – незакаленной стали– 181–236 кг/мм 2, сорбита – закаленной стали – 254–383 кг/мм 2. Обращает на себя внимание пониженная микротвердость феррита в металле ахмыловских ножей (для сравнения скажем, что обычная микротвердость феррита в древних изделиях колеблется от 160 до 193 кг/мм 2). При этом на фоне зерен феррита фиксируются включения нитридов железа.

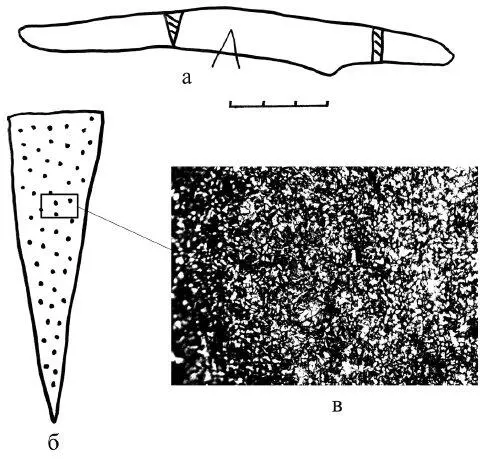

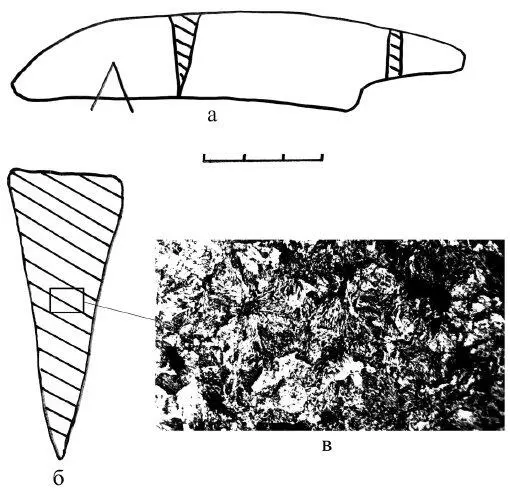

Рис. 4. Старший Ахмыловский могильник, погр. 734. Ан. 1090: а – нож, VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали); в – фотография микроструктуры, х70 (феррито-перлит)

Сопоставление технологических схем с различными типами ножей не выявило какой-либо связи. В ножах каждого типа присутствуют изделия из специально полученной стали с последующей термообработкой характерного вида (мягкая закалка): например, ножи из погребений 93, 566, 603, с участка pi Г/01. Причем технологически никак не выделяется из общей массы проанализированных нами ножей группа орудий IV типа по А. Х. Халикову, связываемых с местными бронзовыми прототипами (Халиков 1977, с. 150) (например, погр. 677).

Таблица 2

Технологическая характеристика кузнечных изделий из Старшего Ахм ыловского могильника

Интересно сопоставить технологические характеристики ножей, происходящих из погребений с различными типами бронзовых кельтов. Как установлено исследователями, группы погребений с кельтами различного типа локализуются на разных участках Старшего Ахмыловского могильника. Считается, что кельты ананьинского (КАИ) и акозинско-меларского (КАМ) типа «являются племенным «национальным» знаком различных групп населения» (Кузьминых 1983, с. 157–158).

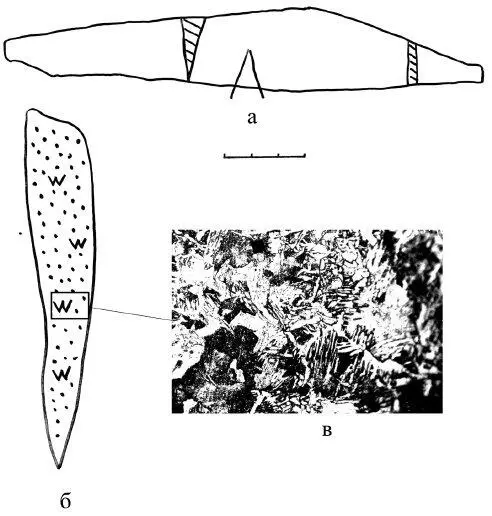

Рис. 5. Старший Ахмыловский могильник, погр. 743. Ан. 1089: а – нож, VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали с последующей мягкой закалкой); в – фотография микроструктуры х70 (сорбит)

При сопоставлении технологий металлографически исследованных ножей, встречаемых в комплексах с различными группами кельтов (KAH-I, КАН-П, КАМ), различия не выявлены. Так, в группе изделий, связанных с кельтами ананьинского типа с линзовидным сечением втулки (KAH-I), зафиксированы ножи, откованные из сырцовой стали (погр. 72; погр. 270; погр. 334), из высокоуглеродистой стали (погр. 93), в том числе с последующей термообработкой (погр. 167).

В группе изделий, связанных с ананьинскими кельтами, имеющими шестигранную втулку (КАН-П), встречаются те же технологические схемы: с использованием сырцовой стали (погр. 81; кв. Ш/7) и высокоуглеродистой стали с последующей термообработкой (погр. 79; погр. 215; погр. 691).

Рис. 6. Старший Ахмыловский могильник, погр. 766. Ан. 1139: а – нож, VII в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали с последующей мягкой закалкой); в – фотография микроструктуры х70 (сорбит)

Такая же картина наблюдается и в группе ножей, происходящих из комплексов, в которые входили кельты акозинско-меларского типа (КАМ): погр. 489; погр. 542; погр. 566; погр. 603; погр. 657; погр. 698; погр. 734; погр. 753; погр. 775.

Наконечники копий. Второй по численности категорией железного инвентаря в отобранной нами коллекции из Старшего Ахмыловского могильника являются наконечники копий – 59 экз. (Розанова, Терехова, 20026, с. 194). Типологическому анализу ананьинских наконечников уделено значительное внимание в работах А. Х. Халикова и В. С. Патрушева (Халиков 1977, с. 188–197; Патрушев 1984, с. 84–88). Оба исследователя придерживаются близкой классификационной схемы, по которой выделяются три типа изделий по наличию, степени выраженности или отсутствию продолжения втулки по центральной оси пера. В свою очередь каждый тип подразделяется по отношению длины втулки к длине пера на подтипы (по А. Х. Халикову) или на разновидности (по В. С. Патрушеву).

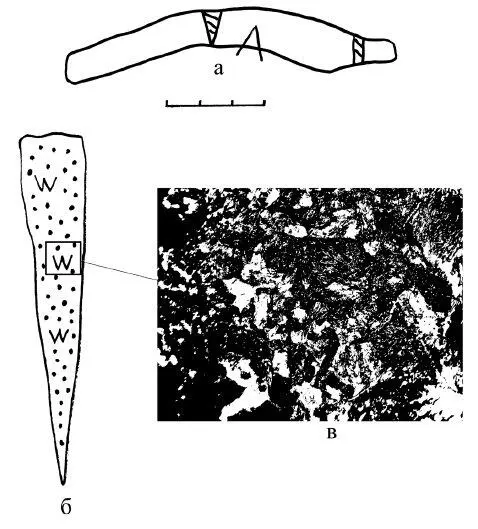

Рис. 7. Старший Ахмыловский могильник, погр. 93. Ан. 1091: а – нож, VII в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали); в – фотография микроструктуры, х200 (феррито-перлит, видманштетт)

К типу I относятся наконечники с продолжением втулки по центральной оси пера, к типу II – наконечники с имитацией продолжения втулки по центральной оси пера, к типу III – наконечники без продолжения втулки (Халиков 1977, с. 188).

Рис. 8. Старший Ахмыловский могильник, погр. 875. Ан. 1136: а – нож VI в. до н. э.; 6 – технологическая схема изготовления (целиком из стали); в – фотография микроструктура, х70 (феррито-перлит, видманштетт)

Исследователи предлагают следующую хронологическую последовательность появления типов наконечников копий: тип I – самый ранний, появляется на территории Волго-Камья в начале VII в. до н. э. и бытует до конца столетия, тип II ориентировочно относится к середине VII в. до н. э. и встречается в VI в. до н. э., появление наконечников типа III относится к концу VII в. до н. э. и время их бытования распространяется на весь VI в. до н. э. (Патрушев 1984, с. 85–87; Халиков 1977, с. 194–195).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Народные сказки - Пера-богатырь [Сказки финно-угорских народов]](/books/1089259/narodnye-skazki-pera-bogatyr-skazki-finno.webp)