Евгений Черных - Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур

- Название:Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2009

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0290-0

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Евгений Черных - Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур краткое содержание

Степной пояс Евразии: Феномен кочевых культур - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Три волны кочевников

Мы затронем в первой части книги три волны кочевнических нашествий и завоеваний. Все они оказались в чем-то сходными между собой, а в чем-то весьма различными. Первая из волн, о которой пойдет речь в книге, – конечно же, не самая ранняя! – была связана с зарождением и стремительным развитием ярчайшей арабской исламской культуры, охватившей во второй половине VII и первой половине VIII столетий огромные регионы юго-западной Евразии и северной Африки.

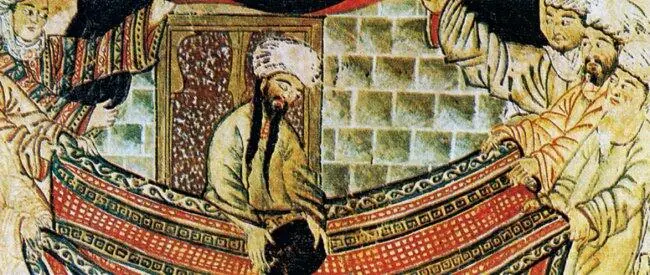

Рис. Пр.1. Пророк Мухаммед поднимает с покрывала святыню святынь всех мусульман – Черный Камень, чтобы вставить его в восточную стену Каабы [Chronik: 237]

Эпицентр этой волны вызревал в среде кочевых и полукочевых племен Аравийских нагорий и пустынь. Арабское племя курейшитов явилось колыбелью великого пророка Мухаммеда. Как известно, с момента его бегства из Мекки в Медину в 622 году начинается летоисчисление мусульманского мира. По кончине пророка в 644 году провозглашенный им своим наследником халиф Омар объявил начало знаменитых арабских походов во имя истинного учения ислама. Вот оценка этого рывка недавних кочевников со стороны выдающегося германского исследователя истории ислама Августа Мюллера:

«…могучие волны арабских завоевателей, подобно громадному прибою, стали заливать соседние земли, с востока и запада. Сначала по повелению халифа была направлена с неудержимой силой первая волна: она залила Персию до Оксуса, Сирию, Месопотамию, Армению, некоторые части Малой Азии до самого Константинополя, Египет и северный берег Африки до Карфагена включительно» [Мюллер: 313].

С этого времени, пожалуй, начался также отсчет поистине легендарного и столь нервно обсуждаемого вплоть до сегодняшнего дня противостояния Востока и Запада, чему мы и уделим внимание в следующей главе.

Вторая волна была сопряжена с активизацией тюркоязычных скотоводов– кочевников, на сей раз уже выходцев из Степного пояса – из Кара-кумов, Хорезма, Бактрийско-Маргианского региона. С ярким колоритом и блеском ранней арабской волны ее вряд ли можно сравнить, однако менее чем за сто лет (конец X–XI вв.) принявшим ислам тюркам-огузам – а их наследники стали именоваться сельджуками – удалось покорить арабские халифаты юго-западной Азии и захватить в них властные высоты. С тех пор эти государственные объединения стали именоваться сельджукским султанатом. С ним и поведут яростную битву христиане в своих крестоносных походах. Легендарное противостояние Восток – Запад продолжится.

Без всякого сомнения, самой могучей и сокрушительной волной кочевнических ратей, сыгравшей роль своеобразного «девятого вала», стали монгольские завоевания XIII века. Ведь они накрыли едва ли не всю Евразию, исключая лишь намеченный нами во Введении «Европейский полуостров». С того времени наступило время не легендарного, но реального противостояния Востока и Запада. И если первые две волны предстанут в нашем изложении весьма скупо, то монгольскому «девятому валу» мы уделим многократно большее место.

И наконец, обратимся вновь к той причине, каковая побудила автора начать изложение долгой истории степных скотоводов с их «звездного часа» и «лебединой песни». Нашествия кочевников столь мощно потрясли Евразийский мир, что в самых разнообразных западных источниках появилось огромное число упоминаний и описаний их культур: ведь тогда проявился свежий взгляд на неведомо откуда возникшего свирепого врага. Китайские же цивилизации находились с кочевниками в постоянных сражениях с гораздо более ранних столетий, однако до западных людей эти слухи с далекого Востока практически не доходили. До того времени в христианском мире сведения о номадах были скупы, лапидарны и грешили массой нелепостей.

Для того чтобы понять реальную суть их культур, характер менталитета воинственных кочевников, автор и предпочел начать книгу хотя бы с краткой характеристики этих звездных периодов. При таком порядке представления материалов читателю станут гораздо более понятными и зримыми те важнейшие черты культур, что оказались скрытыми толщей столетий и отразились лишь в погребальных комплексах (и то не всегда!). У культур кочевых народов VII – XIII веков, а также тех, что относились к гораздо более древним периодам, не так уж трудно подметить множество общих для номадов черт, а это делает не столь безнадежным конструирование отдаленных по времени аналогий.

Культуры стремились к своему звездному часу, к своему апогею, и верное понимание процесса их восхождения к подобным вершинам кажется исключительно важным. Апогей – это кульминация развития культур, именно тогда они раскрывают свои самые яркие стороны. Однако не менее увлекательно вникать и в динамику их распада – либо медленного умирания, либо катастрофически бурного коллапса. Все это и отразилось чрезвычайно ярко на культурах и общностях Степного пояса Евразии.

Глава 1

Ислам и христианство: первые встречи

Покорение Иберийского полуострова

Впервые католики столкнулись напрямую с воинами Мухаммеда в июле 710 года. Тогда берберский вольноотпущенник и исламский неофит Абу Зур'а Тариф с пятью сотнями воинов пересек Гибралтар и вскоре вернулся с богатой добычей. Кстати, высадился он там, где на крайнем юге Испании и доныне расположен небольшой город его имени – Тарифа. И еще один связанный с этим событием любопытный сюжет: воинов Тарифа перевозили на кораблях византийского наместника и православного – «греческой веры» – (графа) Юлиана, что управлял этими крайне удаленными от Константинополя землями на северозападном мысу Африканского континента. Судя по всему, Юлиану не терпелось устроить чужими руками хотя бы невеликую гадость своим соседям – враждебным католикам-вестготам. Успех первого «посещения» Иберийского полуострова воодушевил другого, как думают, также берберского неофита Тарика ибн Зияда. Уже весной следующего года тот собрал воинство из семи тысяч своих соплеменников и пересек пролив на кораблях того же наместника Юлиана. Причем переброска воинов совершалась челночным методом, поскольку то ли «православный» юлианов флот был не слишком многочислен, то ли «граф» начал справедливо опасаться своих вновь обретенных коварных друзей.

Успех этой организованной на скорую руку экспедиции стал столь неожиданным и ошеломляющим, что скорее всего именно это породило впоследствии массу легенд и трудно проверяемых повествований. Во всяком случае, как Гибралтарский пролив, так и, прежде всего, знаменитая скала с военной базой, над которой доныне реет британский флаг, носит его имя (Гибралтар – это искаженное арабское «Джебель Тарик» или же «Гора Тарика»). Позорно проигравшие, а в данном случае ими оказались вестготы (средневековое изображение одного из воинов-вестготов можно видеть на этой странице), кажется, были просто обязаны рассказывать истинные небылицы о неисчислимой мощи врага. Наверное, именно такие объяснения вошли в католическую традицию и дожили до времен сложения «Песни о Роланде», когда нагнетался ужас от появления мавританского флота:

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: