Иван Забелин - Домашняя жизнь русских царей

- Название:Домашняя жизнь русских царей

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Эксмо»

- Год:неизвестен

- ISBN:978-5-699-13829-6, 5-699-13829-3

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Иван Забелин - Домашняя жизнь русских царей краткое содержание

Домашняя жизнь русских царей - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Напротив Кремля и Китая, на той стороне реки, поселены были садовники, выращивающие для царского обихода всякие овощи; а на этой стороне, где теперь Воспитательный Дом, находился Васильевский дворцовый сад. Воронцово (церковь Ильи Пророка на Воронцовом поле) издревле было загородной государевой дачей. Повторим снова, что жизненным центром Москвы был государев вотчинников двор, обстроенный деревнями, слободами и посадами, столько же на удовлетворение его собственных нужд и потребностей, сколько вследствие сосредоточения возле этого двора всякой власти и, стало быть, сосредоточения потребностей и нужд народа. Сам план Москвы (похожий, вообще, на паутину), расположение ее улиц и переулков, из которых первые, как радиусы, бегут к центру – Кремлю, а другие постоянно огибают этот центр, может наглядно свидетельствовать, куда тянула жизнь и что управляло даже общим расположением городских построек.

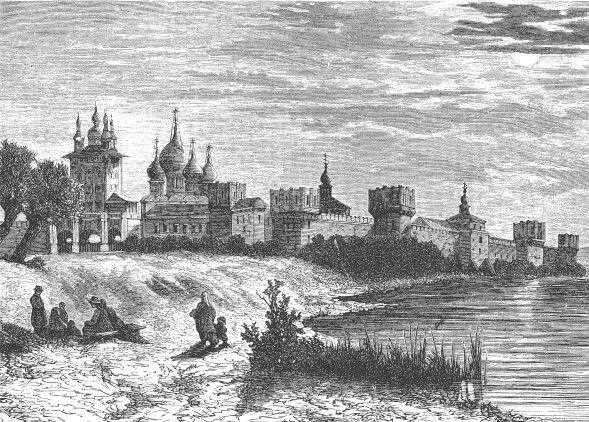

Москва. Новодевичий монастырь

Двор московского князя-вотчинника первоначально был построен на высокой крутой горе, при впадении в Москву-реку речки Неглинной. Крутой угол этой горы, спускавшийся к Неглинной, теперь не существует: его несколько раз сравнивали и срывали и в последнее время привели в теперешний довольно отлогий вид; в первые годы XIX ст. еще трудно было и въезжать, и всходить на эту гору, а в прежнее время, без сомнения, она была с этой стороны еще круче. С горы открывался обширный и живописный вид на Заречье, один из тех, которыми так богаты вообще берега рек Московской области, и в особенности берега Москвы-реки.

В то время как князья стали здесь строиться, гора была покрыта боровым лесом, чему свидетелями служат остающиеся до сих пор названия Боровицких ворот и дворцовой церкви Спаса-на-Бору. Здесь же, напротив ворот, стояла другая церковь, Рождества Иоанна Предтечи на Бору, сломанная при постройке нового дворца, о которой летописец рассказывает, что она в том бору была и срублена, и была первой древнейшей церковью Москвы и первым ее соборным храмом при Петре-митрополите, который вначале и жил возле нее. Есть также свидетельство, что это место было заселено еще в глубокой древности.

Московский Кремль в XVI в.

При постройке здания теперешней Оружейной палаты, примыкающего к Боровицким воротам, были найдены на материке два серебряных витых обруча (гривны) и две серьги, принадлежащие еще языческой эпохе и весьма сходные с подобными же вещами, находимыми в курганах Московской области. Древнеславянские городища и городки устраивались именно на таких горах, при слиянии двух рек, с отлогим исходом с восточной стороны, таким же, как и на этой Кремлевской горе.

Если церковь Иоанна Предтечи была первой в древнем городке Москвы, то и первый княжий дворец нужно искать возле этой же церкви, и притом с западной ее стороны, так что его местоположение еще ближе к Боровицким воротам и к острому углу бывшего здесь некогда берегового острога, или косогора. Позже, в XIII веке, когда население увеличилось и княжеский двор по тесноте места должен был отодвинуться дальше к востоку, он устроился на месте нынешнего Большого дворца пред новой церковью Благовещения на княжих Сенях. По легендам, постройка этой церкви относится к 1291 г.

Как бы ни было, но первое, древнейшее, заселение Кремля сосредоточивалось у Боровицких ворот, на бору, или в бору, на высоком остроге речки Неглинной и Москвы-реки.

Русские князья, прокладывая свой путь в эту лесную землю, без сомнения, становились там, где уже было жилье. Москва лежала на одном из таких путей и, по-видимому, самом главном, так что при проезде с юга в Суздальскую землю миновать ее было нельзя. По всей вероятности, с первых же княжеских походов в эту землю Москва сделалась их становищем, может быть, очень любимым за красоту места, а также за хорошую охоту. По крайней мере, первое летописное известие о ней есть в то же время известие о пире, об «обеде сильном», которым в 1117 г. угощал князь Суздальский Юрий Владимирович Долгорукий князя Северского Святослава, ходившего тогда завоевывать Смоленскую область по реке Протве. Выбор места для «сильного обеда» указывает, что Москва и в то время уже представляла необходимые усадебные удобства для княжеского пированья. При этом должно заметить, что дело было раннею весной, 5 апреля, в Похвальную субботу 17, следовательно, пир не мог происходить в шатрах, как часто случалось у князей в летнюю пору, и, без сомнения, происходил в избах и клетях на княжьем становом дворе. Таким образом, заселение князьями Москвы мы можем отнести ко времени их первых походов и путей в Суздальскую землю.

К сожалению, о древнейшем московском княжьем дворе почти нет никаких известий ни в летописях, ни в современных им актах. В первое время своей жизни, до половины XIV века, Москва не имела собственных летописцев: все ее события этого времени записаны летописцами других городов, например, новгородскими, суздальскими и др., которые вносили в свои сборники известия о Москве большею частью случайно, мимоходом, нисколько не касаясь частных, домашних дел этой небольшой великокняжеской вотчины, еще мало обращавшей на себя внимание. Притом и все более или менее значительные события того времени сосредоточивались преимущественно около Владимира, Новгорода, Рязани и других сильнейших городов; Москва же оставалась в глуши своих лесов малозаметной деревенькой; поэтому не только о княжьем московском дворе, но даже и о самом городе мы не встречаем в летописях XIII и XIV ст. никаких особенных подробностей. Впрочем, это обстоятельство едва ли может затруднять нас: общее понятие о древнейшем дворе московских великих князей мы можем составить себе из летописных известий XI и XII столетий, где княжий двор, нося общие черты на севере и на юге, изображается с достаточными подробностями, по крайней мере, в отношении своих частей. Мы знаем, например, что еще при Ольге в Киеве, кроме княжьего двора в городе, был еще загородный теремный двор над горой, называвшийся так от каменного терема: «бе бо ту терем камен». На этом-то дворе, по свидетельству Нестора, совершилось мщение Ольги над древлянами за смерть Игоря; здесь погибли лучшие мужи древлян «в яме великой и глубокой», нарочно для этого выкопанной. Может быть, здесь же была и та истопка, мовница, баня, в которой другие мужи древлянские, по замыслу Ольги, «творили мовь», т. е. парились, по древнему русскому обычаю, и потом были сожжены. На этом же теремном дворе при Владимире погиб и брат его Ярополк. В 980 г. Владимир, еще язычник, поставил на том же холме, вне этого отняго теремного двора, кумиры своих богов: Перуна, Хорса, Дажбога, Стрибога и пр. После крещения при княжих дворах ставились уже божницы, православные храмы.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: