Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры

- Название:Мир скифской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-1727-9968, 5-9551-0152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры краткое содержание

В томе представлены две главные монографии автора – «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985) – с авторскими редакционными поправками.

Книга предназначена как для специалистов в области скифской и античной культуры, археологии и мифологии, так и для широкого читателя, интересующегося прошлым России и научными методами его воссоздания.

В оформлении переплета использовано: на первом плане – скифский ритон в виде лошади из кургана у хутора Уляп (IV в. до н.э.), на втором плане – гребень из кургана Солоха (IV в. до н.э.).

Мир скифской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Однако все эти толкования в той или иной степени вызывают возражения методического порядка. Атрибуция той или иной версии предания у большинства авторов опирается на анализ двух факторов: с какой местностью связано действие и какие культурно-хозяйственные особенности в ней отражены. Однако оба эти основания не представляются достаточными для предлагаемых выводов. Мифологические мотивы, особенно если они отражают этиологию некоторых основополагающих элементов общественного бытия, мигрируют вместе с создавшим их народом и сравнительно легко привязываются к новой реальной географической зоне. Поэтому засвидетельствованные в мифе топонимы отражают скорее регион бытования мифа в момент его фиксации, а не зону его формирования. Что касается культурно-хозяйственных реалий, то здесь существенную роль играет то, какое место занимают они в мифе. Если они выступают в роли священного атрибута, соотнесенного с обширной системой символов, то в отличие от топонимов они могут сохраняться очень долго, переживая породившую их культурно-историческую ситуацию. Поэтому, например, упоминание плуга и ярма в версии Г-I скифской легенды не является достаточным основанием для того, чтобы приписывать создание этой версии только оседло-земледельческим племенам Скифии. Уже давно [Миллер 1887: 127] отмечено, что плуг в качестве священного богоданного атрибута является общеиранским мотивом, и его появление в этой роли относится, следовательно, к достаточно древним временам, тогда как переход части восточно-иранских племен к кочевому хозяйству произошел сравнительно незадолго до того времени, к которому относятся наши источники по скифской мифологии [Грантовский 1970: 357; см. также: Хазанов 1975: 46]. Не менее показательно наличие плуга среди священных символов среднеазиатских саков – заведомых кочевников (Curt., VII, 8, 17). (Мнение, что этот пассаж Курция Руфа является заимствованием из Геродота [Жебелев 1953а: 35, примеч. 2], представляется неубедительным) [22].

Все это опровергает возможность реконструировать на основе упомянутых в скифской легенде атрибутов хозяйственный облик ее носителей. Что касается толкования, предложенного Б. Н. Граковым и предполагающего наличие в каждой версии как «оседлых», так и «кочевых» мотивов, то оно возможно лишь в том случае, если этиологическое содержание легенды ограничивается повествованием о сложении в Причерноморье скифского союза племен [Граков 1968: 103] и не имеет более широкого мифологического значения.

Все сказанное свидетельствует, что вопрос об атрибуции различных версий скифской генеалогической легенды следует рассматривать лишь после ее всестороннего анализа как памятника мифологического. Кроме того, для такой атрибуции требуется предварительно решить вопрос о степени и природе расхождений между различными версиями. Степень расхождений может быть выяснена лишь после определенной формальной унификации всех версий, а вопрос о природе расхождений допускает самые различные решения. Учитывая, что все версии дошли до нас в передаче античных авторов, т. е. представителей чуждой скифам культурно-исторической среды, часть расхождений, видимо, следует относить за счет искажения или переосмысления ими исконного скифского мифологического материала. Но эти версии могут отражать и различные варианты скифского предания, причем этот случай также допускает разные толкования. Речь может идти о предании, этиологическое содержание которого во всех случаях одинаково, но у разных племен скифского мира получило различное сюжетное оформление. Допустимо предположить также, что, напротив, в основе различных версий лежат разные по смыслу предания, облеченные в сходную сюжетную схему. В первом случае задача сводится к соотнесению каждой версии с определенными племенами, во второй – к выяснению исходного этиологического содержания каждой версии и причин их сюжетной близости. Наконец, вполне вероятно, что на практике имело место слияние всех этих факторов, приведшее в итоге к оформлению известных нам версий скифской генеалогической легенды. Учитывая характер имеющихся в нашем распоряжении источников, ответу на все поставленные вопросы должна предшествовать работа по сравнительному анализу всех версий, включающая значительный элемент реконструкции. Однако, прежде чем обратиться к такой работе, следует ввести в оборот дополнительные источники. Речь идет об изобразительных памятниках, воплотивших тот же мифологический сюжет и в известной степени дополняющих письменные данные о содержании скифского мифа.

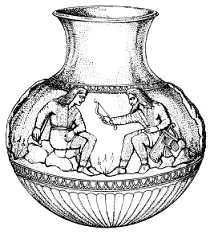

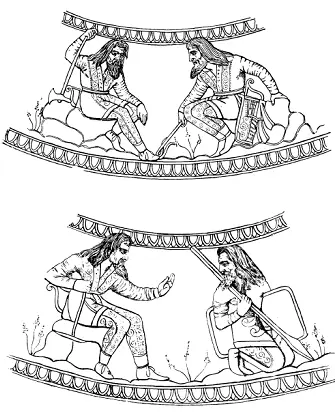

Начнем с известного серебряного сосуда, происходящего из воронежских Частых курганов (рис. 1 и 2). Памятник этот в свое время был тщательно проанализирован М. И. Ростовцевым [1914], однако вопрос о сюжете украшающего его изображения до сих пор остается открытым. Это изображение включает расположенные по кругу три парные сцены. Согласно М. И. Ростовцеву [1914: 85], «все группы в композиции равноправны и ничем не связаны одна с другой». Между тем внимательное изучение памятника показывает, что такая связь есть и проявляется она прежде всего в наличии во всех трех сценах общего персонажа. Один и тот же длинноволосый бородатый герой в одной сцене протягивает руку с двумя загнутыми пальцами к стоящему на коленях спиной к нему скифу, в другой сцене убеждает в чем-то, держа в руках плетку, своего собеседника, в третьей – передает лук какому-то персонажу. Тождество доказывается многими деталями. Совершенно идентична во всех трех сценах орнаментация костюма этого персонажа. В тех двух случаях, когда этот персонаж обращен лицом влево, абсолютно тождествен декор его горита, вплоть до украшающих его кистей. Несколько различная трактовка этих кистей не может служить опровержением данного тезиса [23], особенно если вспомнить, что эта деталь убора вообще крайне редка на изображениях скифов [24]. Наконец, сама фигура этого персонажа во всех трех случаях как бы выполнена по единому трафарету, несмотря на противоположный в одной сцене поворот (разворот тела в три четверти при изображении головы в профиль, одинаковая трактовка прически с одной отдельной и двумя сливающимися прядями, в двух случаях тождественная постановка ног и т. д). Все это подтверждает предположение о том, что во всех трех сценах представлен один и тот же персонаж.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: