Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры

- Название:Мир скифской культуры

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2006

- Город:Москва

- ISBN:5-1727-9968, 5-9551-0152-7

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Дмитрий Раевский - Мир скифской культуры краткое содержание

В томе представлены две главные монографии автора – «Очерки идеологии скифо-сакских племен» (1977) и «Модель мира скифской культуры» (1985) – с авторскими редакционными поправками.

Книга предназначена как для специалистов в области скифской и античной культуры, археологии и мифологии, так и для широкого читателя, интересующегося прошлым России и научными методами его воссоздания.

В оформлении переплета использовано: на первом плане – скифский ритон в виде лошади из кургана у хутора Уляп (IV в. до н.э.), на втором плане – гребень из кургана Солоха (IV в. до н.э.).

Мир скифской культуры - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

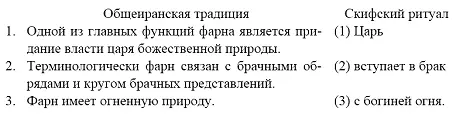

Рассмотренный в таком контексте скифский обычай хорошо вписывается в систему религиозно-политической идеологии древних иранцев. Он выступает как одно из проявлений представлений, связанных с фарном. Приняв гипотезу В. Н. Топорова, мы можем рассматривать этот обычай как едва ли не самое архаичное их проявление, сохраненное именно здесь в наиболее чистом, первичном виде. Но даже если отказаться от привлечения этой гипотезы, семантическая близость идеи брачного союза царя с божеством огня к концепции фарна в свете всего сказанного представляется достаточно очевидной. В таком случае становится понятным указание Геродота, что высшей клятвой скифов была клятва «царскими Гестиями» как воплощением божественной благодати, нисходящей на царя, олицетворяющего социальный организм. Ложная же клятва такого рода есть оскорбление этой благодати, покушение на царский фарн , почему она и отражается столь прискорбно на благополучии царя и является социально опасным преступлением.

Всем сказанным, однако, не исчерпывается возможное толкование реконструированного скифского обычая. До сих пор я обращал основное внимание на сущность образа божественной невесты и толковал значение этого обычая в свете особенностей ее религиозных функций. Между тем в данном случае важна характеристика обоих участников ритуала. Образ царя-жениха представляет не меньший интерес, поскольку в нем, согласно представлению об отражении в ритуале события «начала», воплощаются функции его мифического предшественника – первого скифского царя Колаксая. Этот момент позволяет расширить толкование интересующего нас обычая. Как мы видели выше, Колаксай есть олицетворение солнца и персонификация верхней из трех плоскостей телесного мира. Принимая во внимание это обстоятельство, мы можем трактовать традиционную свадьбу скифского царя с богиней, воспроизводимую в ритуале и, видимо, отраженную в специальном мифе, как выражение идеи союза двух огней – божественного, высшего, воплощенного в богине огня Табити, и телесного, воплощенного в солнце и представленного его земной эпифанией – царем.

Для подтверждения всего этого сложного построения, коль скоро оно возведено на достаточно скудных и отрывочных основаниях, представляется необходимым привлечение дополнительных данных, причем таких, которые не использовались в ходе самой реконструкции. Такие данные обнаруживаются в двух областях: этнографической и иконографической.

Привлечение для этой цели этнографических данных вполне правомочно, поскольку «конкретный свадебный обряд в любой традиции, сохраняющей связь с мифопоэтическими концепциями прошлого, представляет собой воспроизведение космической свадьбы божественного жениха и невесты» [Топоров 1972: 29]. Если, таким образом, предложенная трактовка религиозно-мифологического содержания скифского ритуала венчания царя с богиней верна, то в реальном свадебном ритуале индоиранских народов мы найдем какое-то его отражение. Так в действительности и происходит. Почти во всех упомянутых выше этнографически засвидетельствованных свадебных обрядах в той или иной форме присутствует огонь. Выше я отмечал необходимость вернуться к толкованию горящих углей, фигурирующих, наряду с зеркалом в свадебном ритуале ура-тюбинских таджиков [Кисляков 1959: 132]. В свете сказанного эта деталь ритуала приобретает совершенно иное (по сравнению с современным, приведенным Н. А. Кисляковым) объяснение: она отражает прямое участие огня в венчании. Огонь находим мы и в венчальных обрядах Индии. Здесь брачный алтарь украшается лампочками, а в момент совершения обряда зажигают огонь, который призван сыграть роль свидетеля при заключении брака [Пракашвати Пал 1958: 58]. То же значение имеет таджикский обычай, согласно которому во время свадьбы и в первые дни после нее в доме не гасят огня [Троицкая 1971: 232]. Наконец, наиболее существенна уже упомянутая деталь персидского свадебного обряда, когда перед зеркалом, употребляемым при венчании, зажигают две свечи: во имя жениха и во имя невесты. Таким образом, перед зеркалом происходит заключение союза двух огней – прямая аналогия реконструированному скифскому обряду как с точки зрения формы, так и семантически [81].

Однако наиболее интересное и убедительное подтверждение предложенной реконструкции мы находим не в этнографии, а в скифском изобразительном материале. В 1969 г. при раскопках позднескифского городища Чайка около Евпатории был найден небольшой известняковый рельеф [Попова 1974], имеющий прямое отношение к интересующему нас сюжету. На нем представлена двухфигурная композиция. Справа от зрителя изображен мужчина-всадник с ритоном в поднятой руке [82], слева – небольшой алтарь, около которого, с противоположной от всадника стороны, стоит еще одна человеческая фигура. Эта часть изображения сильно повреждена, однако облик стоящей фигуры в сопоставлении с другими скифскими рельефами позволяет толковать ее как женскую [Попова 1974: 222, 226 – 227]. Таким образом, здесь представлены мужская и женская фигуры перед алтарем.

Самой существенной для нас является следующая деталь, не интерпретированная в публикации Е. А. Поповой: в поле рельефа над описанными персонажами врезанными линиями обозначены две геометрические фигуры: круг над мужчиной и прямоугольник над женщиной. Хорошо известно символическое значение этих фигур в связи с культом огня в древнеиндийской религии: круглый очаг является воплощением огня земного, тогда как четырехугольный олицетворяет огонь небесный, божественный [Keith 1925, т. I: 288; Dumézil 1966: 309 – 310; Иванов 1969а: 63]. Изыскания Ж. Дюмезиля, обнаружившего следы той же системы символов в римской традиции [Dumézil 1966: 310 – 311], позволяют значительно расширить ее ареал и во всяком случае предполагать использование ее у древних иранцев. Таким образом, на этом рельефе отражена та самая идея заключаемого перед алтарем союза двух огней (земного, воплощенного в мужчине, и божественного, олицетворенного в женщине), которую я реконструировал для ритуала скифского сакрального брака. Но выражена она здесь посредством совершенно иного символического языка, что подтверждает правильность предложенной реконструкции [83].

Следует отметить, что, по мнению Е. А. Поповой [1974: 227], женщина на чайкинском рельефе изображена с зеркалом в руке. Этот вывод представляется мне не бесспорным, но если он правилен, это дает нам тем больше оснований сближать чайкинский рельеф и рассмотренные выше изображения богини с зеркалом с точки зрения их семантики. Толкованию сцены на рельефе как свадебной не может препятствовать то обстоятельство, что мужчина изображен верхом. Вплоть до настоящего времени в Индии во время совершения брачной церемонии жених сидит на коне, под головой которого должна пройти невеста [Пракашвати Пал 1958: 57]. Чайкинский рельеф поэтому позволяет поставить вопрос: не являются ли сцены предстояния всадника богине, столь популярные в евразийском степном поясе от Причерноморья до Алтая и трактуемые обычно как отражающие приобщение царя богине [Артамонов 1961: 59 – 63], сценами их бракосочетания? Особенно интересно в этом плане изображение на обкладке ритона из Мерджан, где представлен всадник перед богиней, сидящей под деревом на троне, около которого водружен шест с конским черепом. В свете недавней попытки В. В. Иванова реконструировать семантическую связь мотивов женщины под деревом, конской головы и венчального обряда [Иванов 1974] это изображение может служить лишним подтверждением связи названных памятников евразийского степного искусства с сюжетом сакрального брака. Близкая интерпретация упомянутых композиций, в частности мерджанской, была предложена несколько лет назад В. П. Николаевым [1968: 27], который трактовал их как воплощение мотива «заключения символического брачного союза» царя с местной богиней. Однако конкретное толкование В. П. Николаевым этого сюжета как связанного с мифом о бракосочетании Геракла и змееногой богини в корне отлично от предлагаемого мной и представляется недостаточно обоснованным.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: