Татьяна Григорьева - Япония: путь сердца

- Название:Япония: путь сердца

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Литагент «Новый Акрополь» Array

- Год:2008

- Город:Москва

- ISBN:978-5-901650-15-8

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Григорьева - Япония: путь сердца краткое содержание

Япония: путь сердца - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

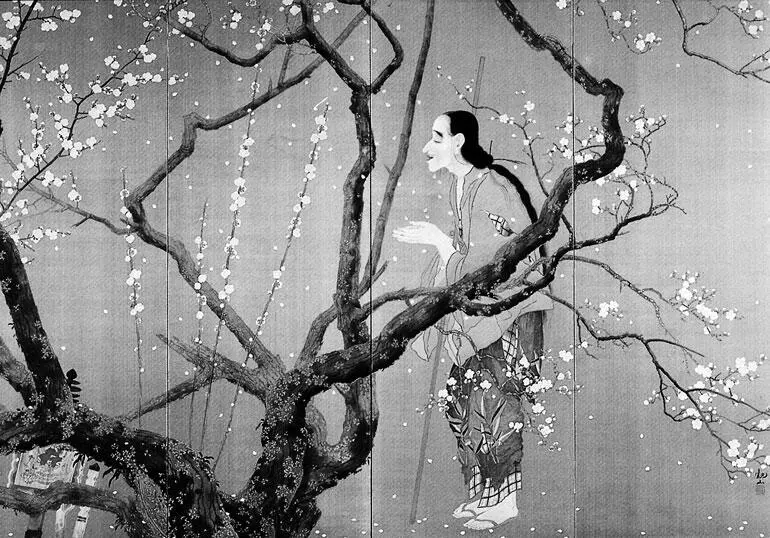

Итак, внутреннее Я открывается, когда преодолено внешнее эго, в состоянии анатмана (муга). Знаток Японии Лафкадио Хэрн называет это «божественным в каждом существе. По-японски оно называется „Муга-но тайга“ – „великая личность" без себялюбия. Иной истинной „личности" не существует» [107] Хэрн Л. Душа Японии. Кокоро. – М., 1997. – С. 269.

. Известна верность японцев общим интересам, долгу перед группой, что позволяет их логику называть групповой. Однако это разные уровни одного и того же Я. Каждый истинный мастер Дзэн не только внутренне свободен, но независим от веяний века, установок сознания, от воли сюзерена. Испокон веку следует он не себе, а повинуется «кисти» или внутреннему Я.

Илл. 37. Симомура Канзан. Ёробоси (история о слепом)

Когда дзэнский наставник Дайто увидел императора Годайго, практиковавшего Дзэн, он сказал: «Мы расстались много тысяч кальп назад, и все же мы не покидали друг друга ни на мгновение. Мы стоим лицом друг к другу весь день, но никогда не встречались». Это и есть логика Небытия или нашедшего себя человека. Исследователи Японии говорят, что человеческая природа (нингэнсэй) для японцев и есть первичная Реальность, она лежит в основе их культуры: «закон по ту сторону закона», «слово по ту сторону слова», «разум по ту сторону разума» [108] Ben Dasai. The Japanese and the Jews. – N.-Y.; Tokyo, 1972. – P. 102.

. Явленное Дао не есть истинное: невидимое и неслышимое можно лишь пережить. Нисида не случайно говорит о мгновенности Красоты: Небытие ниспадает в одну единственную точку, о чем поведал Кавабата Ясунари, говоря о незатейливом хайку Басе:

Об уходящей весне

Сожалею

Вместе с жителями Оми.

Это хайку может показаться примитивным, если не принять во внимание, что речь идет о соответствующем месте – Оми и о соответствующем времени года – уходящей весне. А потому можно говорить об открытии и переживании Красоты, увиденной Басе. Если бы речь шла о другом месте, скажем, Тамба, или о другом времени, например, о конце года, то исчезла бы сокровенная суть хайку. Мукай Керай, ученик Басе, добавил: «Прекрасное родится само, в соответствующий момент. Важно уловить этот момент». В словах «Прекрасное родится само, в соответствующий момент» поистине, размышляет Кавабата, важнее всего понять, что значит «в соответствующий момент» и как «уловить этот момент», или – благоволение Неба. Если удалось «уловить этот момент», значит, тебя облагодетельствовал бог Красоты [109] Кавабата Ясунари. Существование и открытие Красоты. – Токио, 1969. – С. 46–47.

.

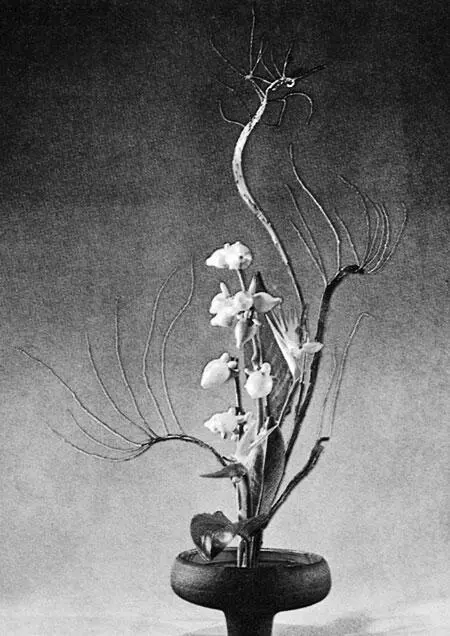

Илл. 38. Икэбана в стиле сёка (сэйка)

В этих, казалось бы, незамысловатых словах – вся тайна японского искусства. «Одно во всем, и все в Одном» переживают в мгновении. Если мастер нарушил закон Соответствия – значит, он отошел от Истины. Отошел от Истины – отошел от Красоты. Не нужно ничего придумывать, не нужно ничего искусственного – все есть в самой Природе. Углубившись в Природу, услышишь ее беззвучный голос, увидишь таинственный образ. Тогда и передашь его на картине или в слове, когда ощутишь его всей душой, в сердечном отклике (киин). В естественности, в доверии Природе – суть японской эстетики, которую и эстетикой трудно назвать, настолько она близка Природе, живет в ритме времен года: весна – лето – осень – зима. Можно сказать, японцы сосредоточены не на себе, не на своих заботах: их сердце принадлежит Природе. Потому их искусство как бы вне времени. По крайней мере, нет у них такой зависимости от житейского времени, все более набирающего скорость, подчиняя себе человека по закону количества: достигая критической массы, оно становится агрессивным.

Илл. 39. Создание икэбана

Ощущение Единого в единичном: в каждом бьется свое сердце, созвучное сердцу Вселенной, – позволяет назвать традиционный тип мышления японцев сингулярным, сопричастным вечности. Сама иероглифическая письменность к этому располагает. Иероглиф самостоятелен и многозначен, смысл заложен в контексте. Иероглифы пишутся по вертикали, сверху вниз – от Неба к Земле. Все само по себе Таково, свободно – и потому Едино. Вертикальная ось, соединяющая Землю с Небом, Человека с Богами, позволяет всему находить свое место. Следуя недвойственности или Срединному Пути, все движется к Спасению. Если так, то и не мог возникнуть конфликт Культуры и Цивилизации, как и любой другой – скажем, человека и природы, чувства и разума, логики и интуиции. Дзэнские мастера стремились передать кистью то, что движет ими изнутри, выражая внутренний дух ударом кисти или криком. «Может быть, это и вовсе не искусство, ибо нет искусства в том, что они делали. А если есть, то очень примитивное. Но так ли это? Могли ли мы преуспеть в „цивилизации", иначе говоря, в искусственности, если мы всегда стремились к безыскусности?» [110] Suzuki D. T. Zen Buddhism. Selected Writings. – N.-Y., 1956. – P. 287.

И в этом причина не всегда осознанного влечения других культур к японской.

Но что означает сама Культура для японцев? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно вспомнить, как понимали Культуру в древнем Китае, у которого поначалу учились японцы. И хотя со временем китайская культура обретала японское обличие, что-то оставалось в ней неизменным в силу близости взглядов китайцев и японцев и самой иероглифической письменности. У китаиста В. М. Алексеева были основания утверждать, что мы понимаем под культурой единственно греко-римско-европейскую: «Изучая Восток, европеец делает это, не учась у него. И в этом, по-моему, и лежит основа нашего многовекового непонимания и незнания Китая. Мы думаем, что нам нечему учиться, а на самом деле не умеем» [111] Алексеев В.М. В старом Китае. – М., 1958. – С. 281.

. И хотя с тех пор прошло полвека и появились серьезные работы о Китае, нам не все еще ясно. Особенно труднодоступна логика Целого, вытекающая из особенностей иероглифического мышления.

Прежде всего, для китайцев Культура, обозначаемая иероглифом Вэнь, исходит от Неба, предначертана Дао и потому не постижима в полной мере, не поддается рациональному объяснению. В 22-й гексаграмме «Ицзина» сказано: «Наблюдая небесное Вэнь, постигаешь смену времен. Наблюдая человеческое Вэнь, совершенствуешь Поднебесную». Узнавая небесные знаки, следуешь Пути. Вэнь, с помощью духовной силы Дэ, выполняет предначертания Дао: в образе, узоре, сплетении линий, открытых просветленному сердцу. Недаром иероглиф Вэнь (буквально «узор») означает основу и уток, плетущие ткань Вселенной. «Вэнь передает взаимное сплетение вещей» (Сицычжуань). А значит, всякая оплошность, всякая неправда, обрывая нити ткани, нарушает вселенский порядок. Сам иероглиф обожествляется, будучи шифром небесного веления. Тем более относится это к иероглифам, обозначающим Культуру – Вэнь-хуа: Вэнь восходит к Духу (Хуа шэнь).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: