Виталий Наумкин - Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.)

- Название:Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0574-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Наумкин - Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.) краткое содержание

Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Среди постоянных эндемиков орнитофауны архипелага – широко распространенный воробей сокотранский (Passer insularis), а также абдель-курийский, нектарница Балфура (Nectarina balfoury), славка сокотранская (Incana), которую трудно увидеть, скворец сокотранский (Onychognathus frater). Под угрозой исчезновения находится обитающая в прибрежных дюнах певчая птица цистикола сокотранская (Cisticola haesitata), популяция которой насчитывает всего 3 тысячи пар. Самый редкий эндемик среди орнитофауны – овсянка сокотранская (Emberiza socotrana), размножающаяся лишь в горах Хагьхера. На Сокотре осталось менее тысячи особей этого вида, который Всемирный союз охраны природы (IUCN, ВСОП) относит к числу исчезающих. Такая же судьба угрожает столь редкой, встречающейся только на острове Сокотра хищной птице, как канюк сокотранский (Buteo). В немалой мере оттого, что он становится добычей браконьеров, поставляющих на рынки Персидского залива ловчих птиц, на Сокотре сохранилось лишь около 500 пар канюков. Эндемична и совка африканская (Otus senegalensis/sunia).

На островах архипелага размножаются такие далеко мигрирующие виды, как золотокрылый вьюрок дубонос (Rhynchostrusthus socotranus), и многие морские птицы. Здесь отмечаются самые высокие в мире темпы размножения голуболицей олуши (Sula dactylatra), персидского буревестника (Puffinus persicus) и некоторых других видов. Популяция красноклювых фаэтонов (Phaethon aethereus) на острове Дарса – едва ли не самая большая на Ближнем Востоке. В Красную книгу ВСОП занесены бакланы сокотранские (Phalacrocorax nigrogularis). А в 2000 г. на Сокотре была обнаружена небольшая колония такой редчайшей морской птицы, как тайфунник Жуанена (Bulweria fallax), также находящейся на грани исчезновения.

Среди характерных для местной орнитофауны постоянных и прилетающих сюда представителей – самая маленькая хищная птица пустельга (Falco tinnunculus), малая горлица (Streptopelia senegalensis), стриж Форбса-Уотсона (Apus berliozi), крупный коричневогрудый ворон (Corvus ruficollis), скворец сомалийский (Onychognathus blythii), часто сидящий на спинах крупного рогатого скота, и многие другие.

В целом естественные биоценозы Сокотры до начала сознательного завоза человеком животных на острова были ненасыщенны, что и определило возможность вселения многих «новых» видов.

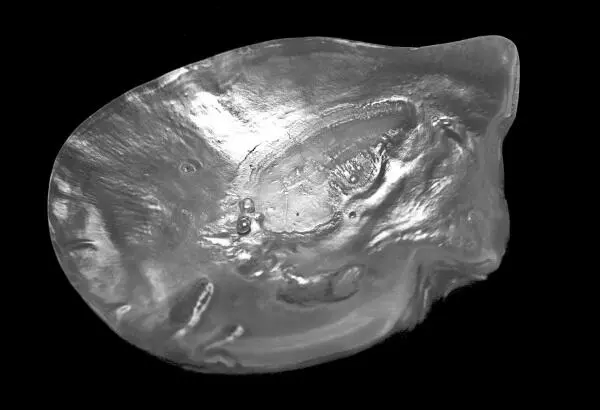

Илл. 12. Жемчужница

Морская фауна близ Сокотры и Абд-эль-Кури обильна и разнообразна, что связано с упоминавшимся подъемом близ берегов богатых пищей глубинных вод летнего Сомалийского течения. Среди здешних рыб к подклассу хрящевых принадлежат акулы и скаты-хвостоколы, а к подклассу костных – тунец, королевская макрель, барабула, индийская скумбрия, мероу, барракуда, мурена, рыба-попугай, рыбы-бабочки (см. илл. 14 на цв. вкладке). Многие коралловые рыбки отличаются сплющенностью тела с боков, что позволяет им проникать в щели рифов. Среди ракообразных в обилии встречаются лангусты, крабы, креветки. Из морских пресмыкающихся распространены ядовитые морские змеи и морские черепахи. Прибрежные воды богаты моллюсками (каракатицы, кассисы, крупные каури, жемчужницы, семипал ки Lamb us и др.) (илл. 12).

В виде более или менее обильных скоплений на мелководьях архипелага встречаются шестилучевые и восьмилучевые кораллы. Для прибрежных вод характерно значительное разнообразие сублиторальных биотопов. Речь идет об участках, располагающихся ниже уровня максимального (сизигийного) отлива, с однотипными условиями абиотических факторов и определенными биоценозами. Морские биологи насчитывают здесь более 20 биотопов. Самыми бедными биоценозами обладают подвижные пески на мелководье, на средних и сравнительно больших (до 200 м) глубинах. Подобные подводные ландшафты распространены, в частности, у западных, юго-западных, юго-восточных берегов острова Сокотры и в створе западной трети равнины Ноугед, где в зону берега почти не поступают с суши валунно-галечные наносы. Песчаный субстрат характерен и для дна береговых лагун, которое местами усеяно обломками скальных пород, частично покрыто губко-вым торфом и водорослями тканевого строения. Там, где поступление из береговой зоны на мелководье песчаной массы сравнительно невелико, располагаются коралловые массивы и рассредоточенные ветвистые и столовые (головоподобные) кораллы рода Асгорога. На мелководных песках в закрытых лагунах урочища Эриош встречаются густые галофильные популяции морских травоподобных и волокнистых водорослей. Там, где сублитораль и литораль покрыты валунно-галечными отложениями, вынесенными из горных вади при низких уровнях стояния поверхности океана, развиты заросли крупнослоевищных водорослей в сочетании с рассредоточенными жесткотелыми и мягкотелыми кораллами. В условиях дефицита терригенных наносов – на оголенных известняковых «платформах» обитают рассредоточенные жесткотелые – в том числе столовые – и мягкотелые кораллы различных видов. Особый тип подводных ландшафтов представляют собою контрастные реликтовые гребенчатые рифовые структуры, иногда параллельные береговой линии, а также акропоровые сооружения с характерными шпорами (восточная часть подводного склона урочища Эриош, склон амфитеатра Хадибо, часть северо-восточного побережья Сокотры).

Некоторые заключения

На основании как проверенных временем, так и новейших данных могут быть сформулированы следующие палеогеографические соображения.

Предыстория современных ландшафтов архипелага Сокотра начинается с существования обширного эпиконтинентального (надмате-рикового шельфового) моря. На дне этого неглубокого теплого моря, покрывавшего также современные территории Южной Аравии и Африканского Рога, шло и завершилось около 40 млн. лет назад накопление известняков. Б ей дун и Бичан (Beydoun & Bichan, 1970) и другие геологи отмечали при этом сходство осадочных отложений Южной Аравии, Сокотры и Сомали.

В конце эоцена начался рост огромного сводового поднятия – Аравийско-Сомалийской антеклизы. Его северо-западным крылом служит односторонний горст Южно-Аравийского поднятия, или антекли-за Хадрамаут. Противоположное – юго-восточное крыло находится на сомалийском побережье и острове Сокотра. Вдоль оси Аравийско-Сомалийской антеклизы позднее образовался Аденский рифт. В олигоцене и начале миоцена происходила постепенная смена морского режима континентальным на тогда еще единой территории Восточной Африки – Южной Аравии. В олигоцене, однако, море вновь вторглось в эрозионные понижения молодой суши. В двух впадинах на западе Сокотры сохранились глинисто-карбонатные отложения мощностью до 50 м (включая мягкие зернистые мелоподобные известняки), накопившиеся примерно 30–25 млн. лет назад. Например, в области Мейхах на самых западных останцах Тер Дитрера сохранились от последующего размыва фрагменты ритмически сложенной толщи, относимой к группе Шихр. То, что морские осадки олигоцена-миоцена – в отличие от эоценовых и более древних – развиты только узкими полосами вдоль берегов Аденского залива и Индийского океана, позволило в свое время В. Е. Хайну утверждать: современные очертания крайней восточной части Африканской платформы и континента обозначились к началу олигоцена (Хайн, 1971).

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: