Виталий Наумкин - Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.)

- Название:Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.)

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Знак»

- Год:2012

- Город:Москва

- ISBN:978-5-9551-0574-1

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Виталий Наумкин - Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.) краткое содержание

Острова архипелага Сокотра (экспедиции 1974-2010 гг.) - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Некоторое локальное усиление экваториального элемента могло бы говорить о притоке генов извне в разные эпохи, при этом по отдельным особенностям (высокий процент внутреннего среднего дополнительного бугорка) население Сокотры как будто испытало влияние со стороны Африки и, прежде всего, Эфиопии. Однако такой вывод требует некоторой осторожности. Приуроченность высоких частот внутреннего среднего дополнительного бугорка к горным районам может быть свидетельством не только генного обмена в пределах острова, но и наличия гена упомянутого бугорка в основе исходного физико-антропологического типа сокотрийского населения (здесь опять-таки не хватает данных по Хадрамауту). Сокотра и, возможно, вся Южная Аравия могут оказаться тем самым недостающим промежуточным звеном в генетическом градиенте «запад – восток», которое ищут антропологи, отмечая разрыв ареала экваториальной группы, т. е. разрыв между африканцами (населением Черной Африки) и австрало-веддо-меланезийской общностью. Не случайно в работе Я.Я. Рогинского и М. Г. Левина Аравия упоминается как возможный ареал распространения такого промежуточного физического типа (илл. 2).

В менее крупном географическом масштабе мы имеем дело с поисками переходного звена между дравидийской группой в Индии и эфиопской в Африке. Давно замеченное сходство между этими группами наводит на мысль о существовании непрерывного генетического градиента между ними. Поскольку дравидийская группа – промежуточная между веддоидной и южноевропеоидной (индо-средиземноморской), постольку следующее за дравидоидами в сторону Африки звено в предполагаемом градиенте должно быть слегка измененным в сторону увеличения сходства с эфиопской группой. Именно это, возможно, мы и наблюдаем, когда констатируем на Сокотре наряду с южноевропеоидными и веддоидными элементами наличие «африканской» примеси.

Илл. 2. Бабушка и внучка

На деле мы, возможно, сталкиваемся здесь с закономерным, теоретически предсказуемым, но ранее малоизвестным для антропологов комплексом черт, составляющим тот «мост», который объединяет в общий комплекс дравидийскую и эфиопскую малые группы и тем самым устраняет разрыв между западной и восточной ветвями экваториальной большой группы.

При таком подходе «африканские» элементы одонтологического типа населения Сокотры совсем не обязательно связывать с дополнительными миграциями из Африки: они могут быть составной частью исходного генофонда, уходящего корнями в Южную Аравию. Однако эта трактовка материала предполагает признание генетического единства обеих частей (восточной и западной) большой экваториальной группы, что принимается далеко не всеми антропологами. В частности, один из авторов этих строк придерживается иной точки зрения (Зубов, 1968 и 1977), базирующейся на позиции «дицентризма», сформулированной рядом исследователей, начиная с Ф. Вейденрейха. Согласно этой точке зрения, африканцы (население Черной Африки) и австрало-веддо-меланезийская ветвь экваториальной группы суть представители генетически различных больших физико-антропологических стволов. Исходя из такого подхода, регион, в котором находится Сокотра, может рассматриваться не как промежуточное звено одной цепи, а как зона контакта между генетически различными («западными» и «восточными») африканоидами, а образовавшееся здесь население – как продукт метисации. В этом случае «африканский» компонент на Сокотре должен считаться результатом притока генов из Африки. Решение вопроса об этом компоненте зависит, таким образом, от решения гораздо более крупной проблемы генетического единства или конвергентного сходства двух ветвей большой экваториальной популяционной группы. С другой стороны, материалы, относящиеся к Сокотре, могут в немалой степени способствовать разрешению этой глобальной теоретической проблемы антропогенеза человечества, особенно если они будут дополнены данными по смежным регионам, и прежде всего Аравии, Месопотамии, Сомали.

Кожные узоры кисти у сокотрийцев

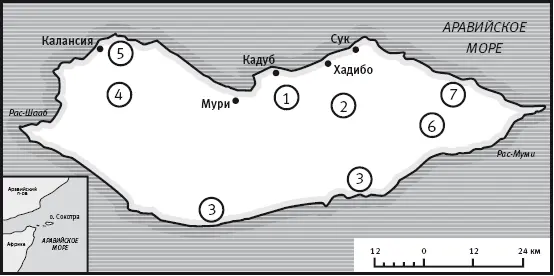

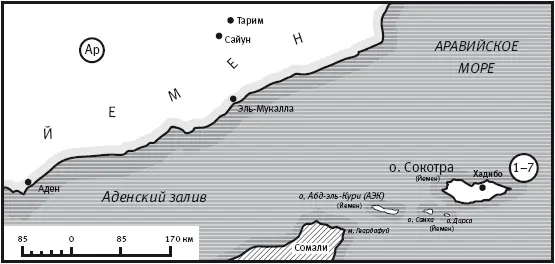

Первые результаты изучения дерматоглифики населения островов архипелага Сокотра, материал для которого был собран В. С. Шинкаренко и В. В. Наумкиным в течение полевого сезона 1983 г., а потом рассмотрен в Москве Г. Л. Хить, показали сложность формирования физического типа населения острова (Шинкаренко, Наумкин, Хить, Зубов, 1984) (илл. 3).

Во время полевых выездов 1984 и 1985 гг. Шинкаренко и автор этой книги собрали новые данные, и в результате число обследованных увеличилось втрое. Были дополнительно обследованы жители северного побережья (см. илл. 3) и обширного горного района восточной части острова. Параллельно изучались жители близлежащего острова Абд-эль-Кури, а также африканоиды (африканцы) Сокотры и арабы материкового Йемена. Все эти материалы впервые дали возможность судить о морфологии кожных узоров кисти у населения обширного региона, входившего в зону формирования древней южноаравийской цивилизации и расположенного также в непосредственной близости к Африке.

Илл. 3. Карта населенных пунктов острова Сокотра и материкового Йемена, в которых проводились исследования

1 – северное побережье, 2 – центральный горный район, 3 – южное побережье, 4 – западный горный район , 5 – западное побережье , 6– восточный горный район , 7– восточное побережье; АЭК– о-в Абд-эль-Кури; Ар – арабы материкового Йемена

На основании предварительных данных все население Сокотры было поделено на семь территориальных групп, что позволило проследить географическую изменчивость признаков и их комплексов в разных районах острова. Перечислим мужские группы, включенные в анализ.

Сокотра: северное побережье – 167 человек, центральный район (горный массив Хагьхер) – 70, южное побережье (Ноугед) – 46, западный горный район – 28, западное побережье – 25, восточный горный район – 78, восточное побережье – 22 человека. Всего обследовано 436 мужчин.

Абд-эль-Кури: 20 мужчин.

Материковый Йемен: арабы Северного Йемена, Адена, Хадрамаута – всего 84 мужчины.

Кроме того, для сравнения использованы данные об африканцах Сокотры (54 мужчины). Сюда вошли как потомки бывших рабов, так и позднейшие переселенцы из Западной Африки.

Отпечатки были обработаны по методике Камминса и Мидло, осевые ладонные трирадиусы определялись по схеме Шармы (Cummins, Middlo, 1961; Sharma, 1964). В антропологическом анализе были использованы пять ключевых признаков. Абсолютные значения признаков переводились в проценты евразийской шкалы популяционных средних путем вычитания из конкретной величины минимального лимита шкалы и деления результата, умноженного на 100, на амплитуду. На основании трансформированных величин строились полигоны изменчивости и вычислялось обобщенное дерматоглифическое расстояние (ОДР) как средняя сумма разниц по пяти ключевым признакам: дельтовому индексу Dl 10 , индексу Камминса – 1 С, проксимальному осевому трирадиусу ладони – t , узорности гипотенара – Ну и суммарному проценту добавочных межпальцевых трирадиусов – ДМТ. Достоверность различий по ОДР тестировалась при помощи t – статистики Стьюдента по формуле

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: