Елена Борзова - Триадология

- Название:Триадология

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Издательство „СПбКО“»

- Год:2013

- Город:Санкт-Петербург

- ISBN:978-5-903983-33-9

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Елена Борзова - Триадология краткое содержание

В основу монографии положены материалы докторской диссертации и курсы, которые читаются в Санкт-Петербургском государственном университете культуры и искусств: «История философии», «История мировой культуры», «Духовные ценности мировых цивилизаций», «Основы межкультурной коммуникации».

Триадология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В некоторых случаях закон требовал, чтобы истина устанавливалась через ордалию («суд божий»), что отражало обращение к «чистой» объективности в споре, к божественному третейскому судье. Так, например, жена, которую обвинили в супружеской неверности, для доказательства своей невиновности должна была броситься в воды Евфрата, и только от бога зависело спасение. Наличие такого вида судебных доказательств лишний раз подтверждает большое значение обращения к божественной истине как самой объективной, к «воле божьей» как самому объективному третейскому судье.

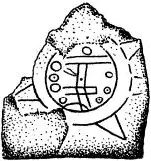

Вавилонская карта мира

Наряду с триединством (поступка, наказания и закона как меры нравственности), проявляемом в осуществлении справедливости в человеческих отношениях, литературный эпос сохранил еще одну идею, связанную с триадическим ставлением жителей Месопотамии, идею трагизма смерти: в связи с ней они постоянно решали философскую проблему единства конечного и бесконечного, единичного и всеобщего, троичности своего существования. Видно, что в древних мифах и легендах этого народа было отражено то, что человек не мог согласиться с тем, что у него есть только один путь – под землю, в царство Кур. Его взор и мысль устремлялись к небу, туда, где живут боги, всесильные, но главное, бессмертные. Эпос (легенды о царях Эдапе, Этане, Гильгамеше) говорит, что боги готовы дать бессмертие человеку, но он (такова его природа) не может «взять» его, иначе нарушится смысл земного существования. В мифах и легендах проходит глубокая мысль о том, что человек сам есть единство конечного и бесконечного: конечен он – как единичное, а по внутренней природе – бесконечен, принадлежит роду, космосу. Человек стремится познать и осуществить свою природу, но ограниченность конечного не дает ему «ухватить» бесконечное. В их единстве, этой неуничтожимой «связь – третьем», сущем человеческой жизни, скрыта недостижимость и грусть по тщетности человеческих усилий стать бессмертными.

Ни в одной легенде Месопотамии человек так и не получил бессмертие, эго подчеркивает ту идею, что люди осознавали, думая над вечностью, что человек его получит, перестает быть человеком, перейдя в другое качественное бытие – он станет богом, потеряв человеческое. Пока есть «связь» или «единство», до тех пор, пока она сохраняется, человек остается человеком и в этом третьем – связи конечного и бесконечного – его суть. Если убрать эту основу, то земное существование человека прекратится.

В качестве центральной темы размышления эта проблема особенно ярко выражена в поэме «Эпос о Гильгамеше», [38] Эпос о Гильгамеше//Всемирная галерея. Древний Восток. СПб., 1994. С. 79–94.

где царь города Урука, преодолевая огромные трудности, добыл траву бессмертия, чтобы оживить своего друга Эабани, но ее у него украли; кроме того, она решается и в художественно-философском произведении «Разговор мудрого мужа со страдальцем», [39] Разговор мудрого мужа со страдальцем // То же. С. 106–107.

которое повествует о мучениях невинного страдальца, решавшего проблемы судьбы человека, смирения и страдания; своеобразно эта проблема представлена в диалектическом «Разговоре господина с рабом» [40] Разговор господина с рабом // То же. С. 102–104.

о смысле жизни, в которой есть рассуждения о бренностиземного, о добре и зле, о смерти и бессмысленности жизни.

В целом о культуре Месопотамии можно сказать, что шумеры и аккадцы, вавилоняне и ассирийцы передали другим народам понятие о троичной схеме вселенной, триадах богов, триадической природе суда, закона, человека, заложили основы триадического мировоззрения.

1.3 Троичность и Тримурти в духовной традиции Древней Индии

Индия еще во 2-м тысячелетии до н. э. имела собственную развитую религиозную систему, органично связывающую всю древнюю культуру этого региона. В это же время начала складываться та традиция ритуальной практики, которая к началу первого тысячелетия до н. э. получила литературное оформление в форме священных текстов – Вед. Ведийская религия, уже содержала специфические особенности, которые стали характерны и для более поздних индийских религиозных традиций. К ним можно отнести представление о том, что все существующее живое связано между собой во времени постоянными переходами из одного телесного состояния в другое (перевоплощение), учение о карме, как о силе, определяющей форму этих переходов. Устойчивой оказалась и троичная система пантеона богов, а также вера в троичность мироздания.

В Древней Индии может быть как нигде развивалась духовная традиция, связанная с триалектикой миропонимания. Древнейшие свидетельства об этом мы находим в священных текстах Вед, которые традиционно делятся на риг (гимны), яджус (заклинательные формулы) и саман (напевы). Факт их трехчастного деления не является случайностью, поскольку овладение знанием рига, яджуса и самана значило обладание «тройным знанием», тройной ведой, т. е. полнотой знания. Истина с древнейших времен воспринималась в Индии тройственно. Следует отметить, однако, что самым ранним является четырехчастное деление Вед на Ригведу, Самаведу, Яджурведу и Атхарваведу, которое не ассоциировалось с идеей полноты истины в такой степени, как трехчастное.

В ведах «Тамас, раджас и саттва – три основных компонента или качества (гуны) материального мира, первоматерии (пракрита), означающие космос: инертное начало (тамас); страстное, деятельное, возбуждающее (раджас); возвышающее, просветленное, светлое, сознательное (саттва)». [41] Антология мировой философии. Т. 1. М., 1969. С. 911.

Существующая в Индии традиция соединения богов в триады нашла свое отражение как в самхитах (древнейший пласт ведической литературы), так и в более поздних брахманах, где часто высказывается мысль о существовании трех богов: Агни – бога огня, Вайу – бога ветра, Сурьи – бога солнца, делящих между собой три сферьг мироздания: землю, атмосферу и небо. Это наиболее древняя триада брахманизма, в состав которой входят три отдельных божестваличности. В определенный момент истории (V в. до н. э.) индуизм взял на вооружение эту древнейшую концепцию, объединив многочисленные секты и течения верой в Тримурти.

Священная индийская троица – Брахма, Вишну и Шива

Понятие об индуистской троице – Тримурти, в которой Шива и Вишну соединены с Брахмой, состоит в том, что вместе с ним они образуют тройное олицетворение высшего Брахмана. Наиболее четкое догматическое выражение идеи индуистской троицы содержится уже в одной из позднейших Упанишад «Майтри», которая формировалась в течение длительного времени.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: