Татьяна Руденко - Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия

- Название:Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Центрполиграф»

- Год:2015

- Город:Москва

- ISBN:978-5-227-05132-5

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Татьяна Руденко - Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия краткое содержание

Модные магазины и модистки Москвы первой половины XIX столетия - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

Государыня цесаревна, имея в виду, что подобная милость, на основании принятого правила, оказывается только тем лицам, которые поставляли свои изделия ко двору не менее 8 лет, а потому не принимая на себя ходатайства по означенным просьбам, повелеть мне изволила довести об оных до сведения вашего сиятельства и присовокупить, что ея высочество с своей стороны соизволяет на эти просьбы во внимание к вполне добросовестному исполнению заказов делаемых со времени прибытия ея высочества в Россию как корсетницы Гюссон 96, так и башмачнику Брюно, из коих первая имеет уже счастье именоваться поставщицею ея императорского величества, а второй – поставщиком государыни великой княжны Марии Александровны и государынь великих княгинь Александры Иосифовны, Ольги Федоровны и Елены Павловны» 97.

Брюно проживали в России и в конце столетия. В делах Иностранного отделения канцелярии московского генерал-губернатора сохранилась выписка, согласно которой бельгийский подданный Александр Федорович Брюно католического вероисповедания и законная его жена Екатерина Михайловна Брюно православного вероисповедания имели сыновей Владимира 1882 г. р., Николая 1883 г. р., Сергея 1884 г. р. и Михаила 1886 г. р. Восприемницей младенцев значится бельгийская подданная Анна Андреевна Брюно 98. У петербуржцев в конце столетия пользовался известностью шляпный магазин Л. Брюно на Невском проспекте 99. В те же годы в Казани существовали библиотека и магазин музыкальных инструментов и нот И.Ф. Брюно 100.

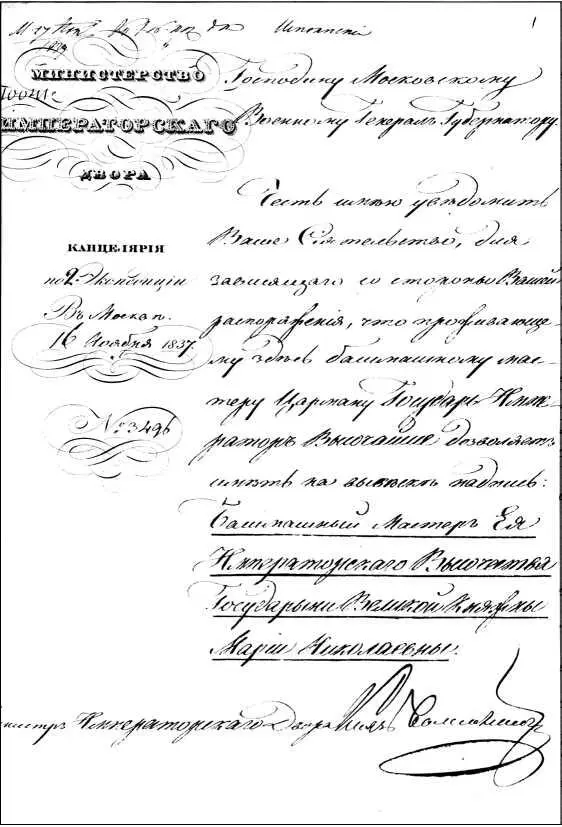

Качественные дамские башмаки изготавливали в мастерских Даниила и Александра Зарманов (Царманов) 101. В газете 1835 года читаем: «Дамский башмачник, мастер Даниил Зарман, недавно приехавший из Лондона, где он работал всякаго рода дамскую обувь новейшаго фасона для знатных особ, равно как в Париже и Берлине и здесь имевший магазин свой на Кузнецком мосту в доме Черткова, ныне производит мастерство свое в Газетном переулке в доме купца Живаго, где у него находится довольное количество означенной работы в готовности, также и на заказ делаются башмаки из золотой кожи» 102. В 1837 году Даниилу Царману дозволено иметь на вывеске надпись «Башмачный мастер ея императорского высочества великой княжны Марии Николаевны» 103. В 1840 году у московского мещанина Даниила Зармана, работавшего в доме Евдокимова, служило 4 работника и 11 учеников 104. По ведомости 1846 года, в доме купца Алексеева Тверской части «рижский гражд[анин] Александр Зарман» занимался сапожным и башмачным ремеслом с 7 работниками и 9 учениками 105. По этому же адресу «московский] мещанин и временно московский 3 гил[ьдии] куп[ец] Леопольд Зарман» руководил портным мастерством, имея в подчинении 16 работников и 8 учеников 106. По крайней мере, пара дамских полусапожек, выполненных в мастерской кого-то из Зарманов, сохранилась в фондах Государственного исторического музея. В середине 1870-х годов в Первопрестольной проживали три купца 2-й гильдии с той же фамилией – мужской портной Николай Зарман работал в доме Солодовникова Мясницкой части, там же жил и имел мастерскую мужской портной 23-летний Константин Леопольдович Зарман.

Высочайшее дозволение Царману иметь на вывеске надпись «Башмачный мастер великой княжны Марии Николаевны». 1837 г.

Леопольд Александрович Зарман 57 лет жил и возглавлял заведение по производству мужской одежды в доме Иосифовского подворья на Ильинке 107.

Помимо портных, модисток, корсетников, перчаточников, белошвеек, обувщиков и парикмахеров в индустрии моды работало множество других ремесленников. В XIX веке дамы любили украшения из волос. И в Москве проживала мастерица, «производящая разное волосяное рукоделье», а именно: серьги, браслеты, кольца, кресты, цепочки для медальонов и другие изделия «по востребованию». По желанию заказчика вещица помещалась в золотую оправу. Мастерица не оставила нам своего имени, мы только знаем, что она приглашала своих потенциальных заказчиков на Тверскую улицу в дом Демидова, на углу Газетного переулка 108. Дамские наряды и прически требовали разнообразных украшений, например перьев или искусственных цветов. Изготовлением и размещением таких композиций занимались в специализированных мастерских. Искусность этих мастериц ценилась не меньше таланта ловкой закройщицы, ведь аляповатая аппликация портила самое изящное изделие. В журналах писали: «По наколке пера можно судить о вкусе той, которая носит шляпку, и той, которая его накалывала» 109.

Искусственные цветы обильно украшали платья, головные уборы, прически и даже шубы дам. Участница губернского дворянского бала «Людмилочка, беленькая, нежная блондинка, с голубыми глазами, была в белом tulle d’illusion платье, подхваченном букетами из незабудок; гирлянда из тех же цветов была приколота на ея пышно взбитые локоны» 110. Дочь вице-президента Академии художеств Марию Федоровну Толстую впервые вывезли в петербургское Дворянское собрание в похожем наряде – «платье из тюль-иллюзион на белом атласном чехле с букетами бело-розовых яблочных цветов, – просто, молодо и мило» 111.

Покрой платьев и формы шляп менялись не так быстро, и вся новизна туалета определялась отделкой. Каждую неделю приходили известия о новых цветочных композициях. В марте 1831 года «Северная пчела» рекомендовала читательницам «шелковые шляпки лимонного или соломенного цвета с букетом фиалок, который утверждается напереди шляпки на верху, как помпон на кивере» 112. Об изощренности подобных украшений можно судить по следующему сообщению: «В цветочных магазинах делают розы, на которых видно несколько капель росы… они при свечах блестят, как алмазы. Эти розы в большой моде» 113. Помимо цветов имитировали различную растительность, например, «на многих шляпках видны букеты из дубовых листьев с желудями» 114. Цветочницы «ваяли» веточки акации, ивовые, сиреневые и каштановые ветки, виноградные гроздья с зеленью и без зелени, камыш, плоды олив, слив, черешен, золотые и серебряные колосья.

В Москве производством искусственных цветов не менее полувека занималась семья де Ладвез. В 1820 году «Московские ведомости» объявляли: «На углу Рождественки, против Косметического магазина и Медико-Хирургической академии, в доме Маскле, под № 448, в модной лавке получены из Парижа шляпки новейшего фасона, также цветы разного сорта в самом лучшем последнем вкусе. Гг. желающие могут адресоваться. к Елисавете Степановне Ладвес» 115. В той же газете за 1832 год читаем: «В цветочном заведении г-жи Де Ладвез, состоящем на Петровке в доме Мельгунова, делаются цветы из соломы, самых последних фасонов» 116. В первой половине 1870-х годов в Управлении императорскими московскими театрами служила цветочницей Елизавета Алексеевна де Ладвез, она проживала на Петровке в доме Пенского 117.

Читать дальшеИнтервал:

Закладка:

![Демокрит Терпинович - Путешествие по солнцу [Русская фантастическая проза первой половины XIX века.]](/books/1088261/demokrit-terpinovich-puteshestvie-po-solncu-russkaya.webp)