Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Название:Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения

- Автор:

- Жанр:

- Издательство:Array Литагент «Индрик»

- Год:2013

- Город:Москва

- ISBN:978-5-91674-266-2

- Рейтинг:

- Избранное:Добавить в избранное

-

Отзывы:

-

Ваша оценка:

Наталия Злыднева - Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения краткое содержание

Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок

Интервал:

Закладка:

В условиях России симуляция накладывается на реликты традиционных представлений о распределении социально-классовых ролей, и при этом актуализируется импринтинг массовой культуры. Отсюда такое обилие арок из гипсокартона, имитирующих интерьеры бразильских сериалов или китчевое сочетание деревянных балок на потолке с пластиковыми вставками – импринтинг студийных кинодекораций. Употребление имитационных материалов имеет значение повышения социального статуса потребителя, который отождествляется не с идеей демократии и прогресса, как в старой доброй Америке, а с глобализмом и нивелированием референционных связей.

Приведу три примера. Русский нувориш покупает старинный французский замок; ему не нравится обшарпанный пол из керамики с росписью ручной работы, и он решает заменить его на полимерную испанскую плитку по $ 60 кв. метр («чтоб как у людей») – к ужасу дилера, осознающего, в какой мере это снизит первоначальную стоимость дома. Второй пример. Значительно менее состоятельное, но принадлежащее к среднему классу семейство, делая ремонт в своей московской квартире, покрывает дубовый паркет ламинатом, ссылаясь на то, что это «гигиеничней». Третий пример. В квартире устанавливаются деревянные стеклопакеты, и дерево окрашивается краской – «так, чтобы выглядело как пластиковое окно». Во всех трех случаях налицо функционализм, порывающий всякую связь с культурными коннотациями природного материала. Имитация становится первичной природой, отсылающей потребителя к нормам техницизированного общества. Во главу угла ставится симулякр.

Если в индустриальной Европе и Америке начала XX века искусственные материалы служили знаком демократизации и открытости общества, а имитация была формой приспособления к продуктам новых технологий по аналогии, в современной России обстоятельства кризиса идентификации западного социума в целом наложились на восторжествовавший в общественном устройстве принцип симуляции. В результате имитационные материалы в современной России стали одним из знаков репрессивной, объективирующей вещи идеологии. На вопрос, зачем новым материалам маска, отвечаем: маска – это условие обеспечения ложной идентификации в ситуации, когда симуляция подменила собой аутентичность.

Раздел 2. Искусство versus литература

Глава 1. Два «Художника» К. Малевича: стихотворение и картина

Творчество позднего Малевича отражает важнейшее свойство авангарда «на излете» – присваивать слово, делая его внутренним компонентом изобразительного «текста». Задачей настоящего очерка является описание механизма имплицитной вербальности в живописи позднего авангарда.

Среди различных версий причины заката эпохи авангарда более значимой, нежели часто обсуждаемые социально-политические обстоятельства, представляется версия внутренней исчерпанности феномена. Знаком перехода является новый тип отношения изображения со словом: вербальное покидает область комментария и/или манифеста, проникая в ткань самой изобразительности, т. е. интериоризируясь, в результате чего формируется специфический поставангардный визуальный нарратив. Один из наиболее ярких примеров – творчество позднего К. Малевича, отмеченное переходом от беспредметности супрематизма к экспрессивной фигуративности периода «белых лиц», к автоповторам произведений более раннего периода, крестьянской серии, а также к портретному жанру. В ряду последнего особый интерес представляет проблема имплицированного слова в картине «Художник. Автопортрет» (1933, ГРМ). В поэтическом наследии К. Малевича имеется созданное почти на десятилетие ранее стихотворение «Художник»: авторская датировка (1913) является обычной для позднего Малевича хронологической мистификацией, более вероятную дату предлагает А. С. Шатских: 1920–1922 годы [Малевич 2000: 167]. Сравнительный анализ глубинного «мэсседжа» автопортрета и семантической структуры названного стихотворения представляется продуктивным для выявления внутренней вербальности как данного изображения, так и визуального повествования рубежной эпохи в целом.

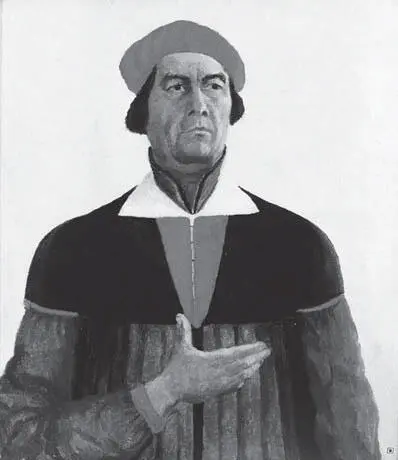

Картина «Художник. Автопортрет» 1933 года написана в тот период, когда Малевич отошел от собственно живописи супрематизма, а затем и пространственных архитектонов, и перешел к предметной фигурации [илл. 48]. Художник представил себя на полотне с сохранением портретного сходства, однако в «маскарадном» обличии – в типологически обобщенном костюме живописца итальянского Возрождения. Погрудное изображение с головой, развернутой в трехчетвертном развороте, и исполненный патетики жест правой руки обладают выраженной семантико-стилистической гетерогенностью. Зоны традиционного для истории европейского искусства, начиная с эпохи Высокого Возрождения, миметического живописного стиля – «натурных» лица, рук и одежды, смешанного колорита и трехмерной глубины «кадра» – противостоят зонам, хранящим память о недавнем супрематическом эксперименте. О последнем сигнализирует открытый цвет (красный берет, красная с белым рубашка, черный верх камзола, красные полоски на рукавах) и акцентированная двухмерность, условность изображения. Композиция построена по законам классической архитектоники и пронизана строгим ритмом: зрительно утяжеленная и отмеченная вертикалью-колонной нижняя часть противопоставлена облегченной горизонтали верхней части (классический принцип дорического ордера), что в сочетании с точкой зрения снизу вверх придает изображению подчеркнутую монументальность. Хотя фон отсутствует, композиция принадлежит к типу построений с низким горизонтом, повышающих статус представленного персонажа/события и тем самым задающих героическую интонацию. Можно согласиться с американской исследовательницей А. Кацнельсон, которая в своем рассмотрении «Автопортрета» Малевича указывает на иносказательный пласт смысла – тему вождя, которую автор намеревался скрыть от цензуры [Katsnelson 2006]. Аналогичный тип композиции мы встречаем в поздней крестьянской серии художника – в полных трагической экспрессии бородатых персонажах на фоне удаленного пейзажа.

48. К. Малевич. Художник. Автопортрет. 1933

По жанру «Автопортрет» Малевича принадлежит к типу визуальных эго-текстов наподобие эго-текстов литературных, где автор и рассказчик совпадают [Михеев 2007]. В известной мере эго-проекция характеризует жанр автопортрета как таковой, а с другой стороны, соответствует автореферентности авангардной поэтики. О приверженности мастеров живописи авангарда автопортрету свидетельствует его широкое распространение в 1910–1920-е годы и разнообразие форм, которые он принимал. Среди видных мастеров первой трети XX века, которые отдали дань автопортрету, – Кандинский, Татлин, Филонов, Шевченко, Гончарова, Петров-Водкин, Шагал, Лентулов, Матюшин, Розанова, и это еще далеко не весь список. Известны и шаржированные автопортреты мастеров пера – рисунки Хлебникова, Ремизова, Маяковского, Хармса; среди них и Ю. М. Лотман [илл. 49]. Можно рассматривать автопортрет и в контексте принципа персонального повествования в русской литературе [Ковач 1994]: он распространяется на изображение вещей, выступающих явными или скрытыми метафорами лица художника: так, «Автопортрет» В. Милиоти (1920–1922) имеет вид элегантной вазы с цветами, а свой этюд «Сарайчик» М. Ларионов (начало 1900-х) сам называл своим портретом [илл. 50].

Читать дальшеИнтервал:

Закладка: